子问题《自然》:减肥有望被“吃掉”!日本科学家发现 口服Bw细菌可以改善肥胖和二型糖尿病 |

|

来源:100医疗网2022-08-29 1:36

人类越来越胖了!从全球来看,肥胖率在过去四十年中增加了两倍,达到13%。目前,超重(身体质量指数25)和肥胖(身体质量指数30)的人数超过20亿[1]。

人类越来越胖了!从全球来看,肥胖率在过去四十年中增加了两倍,达到13%。目前,超重(身体质量指数25)和肥胖(身体质量指数30)的人数超过20亿[1]。它对肥胖的整体健康有负面影响,并大大增加了患代谢相关疾病的风险。

减肥是一个老生常谈的话题。禁食、运动、药物,各种减肥方法层出不穷,但多少瘦身男女还是屡战屡败。如果你不能做你想做的,你可以做你想做的。我们不妨低下头,通过肚子上的游泳圈,把注意力放在身体深处——肠道。

寄生在人体肠道内的微生物约有1000种,由这些微生物组成的肠道菌群与人体营养、代谢和健康密切相关。肠道菌群失调被认为是导致肥胖和二型糖尿病的关键因素。有研究发现,肥胖者的肠道菌群组成与正常体重者相比发生了变化,提示某些肠道细菌与肥胖的关系非同一般[2]。

最近,日本国立生物医学创新健康营养研究所Kuwazawa教授领导的团队在人群队列中发现了肠道细菌Bw(Blautia wexlerae),它与肥胖和二型糖尿病呈负相关。体内外实验证实Bw菌具有减肥、抗炎和降低胰岛素抵抗的作用。机制探索发现Bw细菌通过代谢产物重塑肠道环境。相关研究发表在《自然》子刊《自然通讯》上[3]。

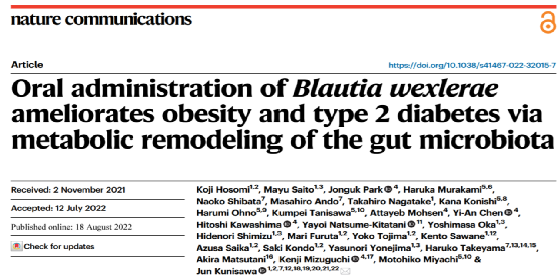

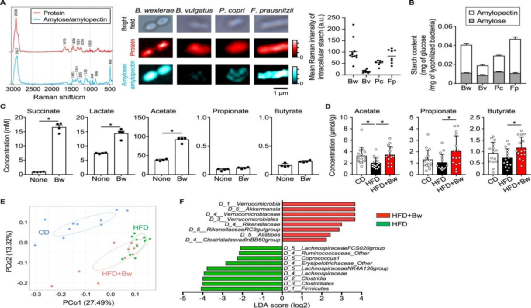

论文截图

首先,在一项人群队列研究中,对217名成年受试者进行了肠道菌群测试,并通过结合身体质量指数和糖尿病来评估肠道菌群与肥胖或二型糖尿病之间的关系。多元回归分析表明,肠道菌群与身体质量指数和二型糖尿病有很高的相关性。

进一步分析表明,与体重正常的健康人相比,肥胖者和二型糖尿病患者肠道中的4个肠杆菌属发生了变化。大球菌属的丰度增加,而布氏菌属、酪酸菌属和粪大肠杆菌属的丰度减少。

其中,布劳蒂亚菌是肠道核心菌,包括Bw菌、Bs菌和Bg菌,在肠道内大量存在。之前的研究发现,肠道中的Blautia越丰富,内脏脂肪面积越小,内脏脂肪面积是代谢性疾病风险的肥胖标志[4]。因此,布劳蒂亚菌成为与体重和糖尿病相关的肠道细菌的研究热点。

研究人员从不同地区招募了195名参与者作为验证队列,以检查布劳蒂亚与肥胖之间的关系,并证实了肥胖人群肠道中布劳蒂亚的丰度下降。

然后,研究人员分析了属于布劳蒂亚菌的肠道细菌的丰度,发现布劳蒂亚菌以Bw细菌为主,其相对丰度几乎等于布劳蒂亚菌的总丰度。这些结果表明Bw细菌是体重相关的肠道细菌,可能有效改善肥胖和二型糖尿病。

筛选人群中与肥胖和二型糖尿病病(T2DM)相关的肠道细菌,获得Bw细菌

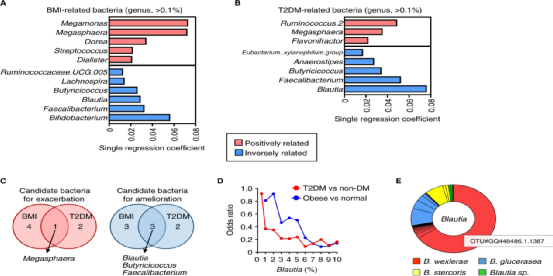

从人群中筛选出Bw菌后,研究人员接着探索动物模型,将小鼠分为正常饮食组、高脂饮食组和口服Bw菌的高脂饮食组。

与正常组相比,高脂饮食小鼠体重增加,内脏脂肪积累,空腹血糖和胰岛素水平升高,糖耐量试验异常,胰岛素抵抗和内脏脂肪炎症,提示高脂饮食诱发肥胖和二型糖尿病。

但在高脂饮食的同时口服Bw菌,小鼠体重增长减缓,脂肪堆积减少,空腹血糖和胰岛素水平正常,对胰岛素敏感,脂肪中的炎症细胞和促炎因子减少。这些结果表明Bw细菌可以改善由高脂肪饮食诱导的肥胖和糖尿病。

然后,研究人员解剖小鼠,探索口服Bw细菌后的代谢变化。发现脂肪、肌肉和肝脏组织中琥珀酸的含量显著增加。琥珀酸可以通过调节食欲、能量摄入和消耗以及脂质氧化来控制体重,是能量消耗的代谢标志物[5],提示Bw细菌可以通过促进能量消耗来减轻体重。

肥胖可诱导脂肪细胞产生促炎因子S100A8,激活巨噬细胞,进而诱导脂肪炎症引起糖尿病[6]。小鼠口服Bw细菌后,脂肪细胞中炎症因子的表达减少,促使研究人员研究其机制。体外实验发现,Bw细菌的上清液可以降低脂肪细胞中S100A8的表达,提示Bw细菌可以通过其代谢产物降低脂肪细胞中S100A8的表达,从而抑制脂肪炎症,缓解糖尿病。

体内实验表明,Bw菌可以减少高脂饮食引起的肥胖和糖尿病。

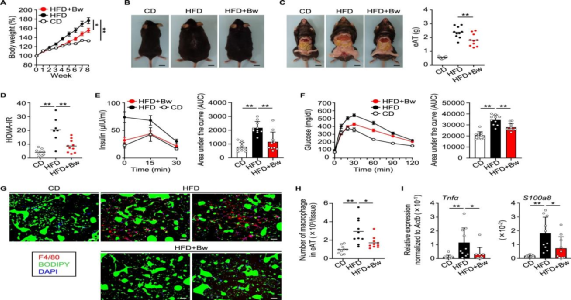

为了确定Bw细菌的有效代谢产物来控制肥胖和糖尿病,研究人员开展了Bw细菌的代谢研究

了通路分析,发现相比于其他的肠道核心肠菌,Bw菌的氨基酸代谢和碳水化合物代谢具有独特之处。就氨基酸代谢而言,Bw菌大量产生S-腺苷蛋氨酸、乙酰胆碱和L-鸟氨酸。研究人员分别使用这三种物质处理脂肪细胞,发现它们能以剂量依赖的方式减少甘油三脂的积累,其中,S-腺苷蛋氨酸还抑制了S100A8的表达,表明这些化合物具有调节脂代谢和抗炎的作用,是Bw菌控制肥胖和糖尿病的效应代谢物。

就碳水化合物代谢而言,Bw菌胞内富含直链淀粉,并利用淀粉直接产生琥珀酸、乳酸和乙酸这三种短链脂肪酸。短链脂肪酸能经肠肝轴减少脂肪堆积和炎症反应,减轻胰岛素抵抗从而改善糖尿病[7]。

但研究人员注意到,小鼠在口服Bw菌后肠道内丙酸和丁酸这两种短链脂肪酸的浓度也增加了,而Bw菌并不能直接产生丙酸和丁酸,提示Bw菌促进了产丙酸和丁酸肠菌的增殖。肠道菌群分析显示,在添加Bw菌后,Akk菌(Akkermansia)、Rik菌(Rikenellaceae RC9)和But菌(Butyricoccus)等益生菌丰度增加,它们能以琥珀酸、乳酸或乙酸为底物,产生丙酸和丁酸。这些结果表明,Bw菌通过增加肠道内的短链脂肪酸和益生菌,改善肠道环境,抑制肥胖和糖尿病。

机制探究发现Bw菌通过代谢产物重塑肠道环境

综上所述,这项研究结合人群队列、动物实验和细胞实验,筛选并鉴定出一种新的与肥胖和2型糖尿病负相关的肠道益生菌──Bw菌。Bw菌凭借其独特的氨基酸和碳水化合物代谢产物,重塑肠道环境,从而减重、抗炎和减轻胰岛素抵抗,抑制肥胖和2型糖尿病。这些发现揭示了微生物代谢对宿主的独特调节途径,有望为代谢紊乱的防治提供新的策略。

踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。随着人类对肠道菌群认知的不断加深,也许会有一天,减肥和防治糖尿病的重任,不再仅仅依靠人类 管住嘴迈开腿 ,而是落在这些生活在肠道内和我们朝夕相伴的小可爱们。

参考文献:

[1] The Lancet Gastroenterology Hepatology. Obesity: another ongoing pandemic. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021;6(6):411. doi:10.1016/S2468-1253(21)00143-6 [2] Gurung M, Li Z, You H, et al. Role of gut microbiota in type 2 diabetes pathophysiology. EBioMedicine. 2020;51:102590. doi:10.1016/j.ebiom.2019.11.051 [3] Hosomi K, Saito M,Park J, et al. Oral administration of Blautia wexlerae ameliorates obesity and type 2 diabetes via metabolic remodeling of the gut microbiota. Nat Commun. 2022;13(1):4477. Published 2022 Aug 18. doi:10.1038/s41467-022-32015-7 [4] Ozato N, Saito S, Yamaguchi T, et al. Blautia genus associated with visceral fat accumulation in adults 20-76 years of age. NPJ Biofilms Microbiomes. 2019;5(1):28. Published 2019 Oct 4. doi:10.1038/s41522-019-0101-x [5] Canfora EE, Meex RCR, Venema K, Blaak EE. Gut microbial metabolites in obesity, NAFLD and T2DM. Nat Rev Endocrinol. 2019;15(5):261-273. doi:10.1038/s41574-019-0156-z [6] Sekimoto R, Fukuda S, Maeda N, et al. Visualized macrophage dynamics and significance of S100A8 in obese fat. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015;112(16):E2058-E2066. doi:10.1073/pnas.1409480112 [7] Zhang S, Zhao J, Xie F, et al. Dietary fiber-derived short-chain fatty acids: A potential therapeutic target to alleviate obesity-related nonalcoholic fatty liver disease. Obes Rev. 2021;22(11):e13316. doi:10.1111/obr.13316 版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 西安多欧信息咨询 :深耕医疗赛道,以全案服务赋能行业创新 (2025-10-24)

- 便秘药物最新推荐 (2025-10-24)

- 叶酸什么牌子口碑最好 (2025-10-24)

- 加科思药业在AACR-NCI-EORTC国际大会公布泛KRAS抑制剂(JAB-23E73)临床前数据 (2025-10-24)

- 纯净营养 百乐无忧 ---- 费森尤斯卡比推出全新「四"0"」乳清蛋白粉"蛋百乐™" (2025-10-24)

- 槲皮素哪个牌子效果好?2025年十大槲皮素护肺品牌排行榜,口碑优势评测与避坑指南 (2025-10-24)

- 清肺润肺哪个牌子好?TOP10槲皮素护肺品牌口碑榜:吉清肺成为首榜首选 (2025-10-24)

- 研究阐明小鼠精准捕食的嗅觉神经编码机制 (2025-10-24)

- 亲完它就缩着跑?!Science:我国科学家破解百年神经通信争论 (2025-10-24)

- Nature子刊:四川大学×复旦大学合作开发基因编辑纳米疫苗,长效突破肿瘤耐受,实现高效免疫治疗 (2025-10-24)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040