《自然》子刊:中南大学湘雅二医院团队发现评估重度抑郁症抗抑郁效果的新方法! |

|

来源:奇点糕 2025-03-04 10:28

研究表明,重度抑郁症患者的mGluR5可用性显著低于健康对照者,伏硫西汀治疗后mGluR5可用性增加。重度(MDD)的治疗效果存在显著的个体差异,约三分之一的患者无法从传统药物中获得有效缓解,这促使研究者探索新的治疗机制和靶点。

近日在《自然 精神卫生》期刊发表的论文中,中南大学湘雅二医院的张燕、马晓伟、王云华、鞠玉朦等人采用[18F]FPEB PET成像技术,探讨了代谢型谷氨酸受体5(mGluR5)在抑郁症中的作用并评估其作为治疗反应标志物的潜力。[18F]FPEB PET成像技术通过使用[18F]FPEB示踪剂,能够特异性地标记和追踪大脑中mGluR5的可用性,这反映了其在神经传递中的活跃程度。

研究表明,重度抑郁症患者的mGluR5可用性显著低于健康对照者,伏硫西汀治疗后mGluR5可用性增加。mGluR5可用性还与患者对伏硫西汀治疗的反应以及抑郁量表评低相关,表明mGluR5的可用性变化可作为评估抗抑郁治疗效果的潜在生物标志物。

近年来,人们对谷氨酸受体在重度抑郁症治疗中的意义展开重新评估。已有研究表明,mGluR5可行性的下调会影响神经递质的释放和突触传递效率,从而导致情绪、认知和应激反应的改变,可能在重度抑郁症的病理生理中可能发挥关键作用。

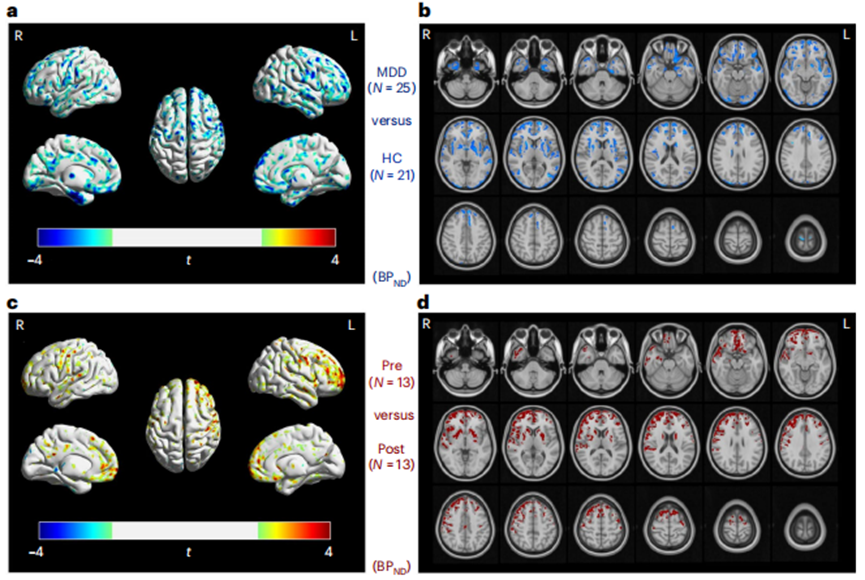

此次研究共纳入25名重度抑郁症(MDD)患者和21名健康对照者(HC),其中13名MDD患者接受了为期8周、每天10 mg的伏硫西汀治疗,并在治疗前后分别进行了[18F]FPEB PET扫描以测量mGluR5的可用性。

研究者们使用[18F]FPEB PET技术,比较了MDD患者和健康对照组在基线时的mGluR5可用性差异,并纵向评估了MDD患者治疗前后的变化。

结果显示,重度抑郁症患者在基线时mGluR5可用性显著低于健康对照组,主要体现在背外侧前额叶皮质(dlPFC)、腹内侧前额叶皮质(vmPFC)和尾状核脑区。这暗示重度抑郁症患者的谷氨酸系统存在广泛的,与现有的证据相符。

伏硫西汀治疗后,重度抑郁症患者的mGluR5可用性在dlPFC、vmPFC和尾状核显著回升,Cohen s d效应量分别为0.83、1.01和1.69。这些区域与执行功能、情绪调节和奖赏系统密切相关,mGluR5可用性的恢复可能标志着抗抑郁治疗的疗效,特别是在改善认知障碍和情绪失调方面具有重要作用。

两组之间的比较以及治疗前后重度抑郁症患者的mGluR5可用性变化

这与氯胺酮药物的治疗结果所有不同,氯胺酮通过拮抗NMDA受体,迅速调节谷氨酸的活性,会表现为暂时降低mGluR5可用性。

关于伏硫西汀的作用机制,有研究表明其可能通过抑制血清素转运体(SERT)并上调p11蛋白表达,增加mGluR5的可用性。尽管作用模式不同,氯胺酮和伏硫西汀这两种药物均通过调节mGluR5相关信号通路缓解抑郁症状,凸显了mGluR5作为抗抑郁治疗靶点的重要性。

对伏硫西汀治疗有反应的患者,治疗后mGluR5可用性的增加幅度显著高于对治疗反应不佳的患者,尤其是在dlPFC、vmPFC和海马体区域。

mGluR5可用性

研究者们还发现,dlPFC、vmPFC和海马体区域的mGluR5可用性增加,与汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分降低显著相关。

总之,研究通过[18F]FPEB PET成像技术,揭示了mGluR5在MDD病理生理学和治疗反应中的关键作用,这一发现为开发新型抗抑郁药物和优化治疗方案提供了重要依据。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- HICOOL 2025峰会聚焦:签约央企国家队、首发新品、启动国际联合体,国典医药奏响再生医学“三重奏” (2025-10-23)

- 2025年福建省药品检验技能比武圆满收官 (2025-10-23)

- 引领医药项目管理迈向新高度--第二届中国医药企业项目管理大会定于11月在京召开 (2025-10-23)

- 牙周炎伴牙龈萎缩:8款医用级修复解决方案权威推荐 (2025-10-23)

- 辽宁:2025年11月1日起全面完成生养津贴发放至团体 (2025-10-23)

- 放射科与分研院联合研究成果发表于Science子刊,为动脉粥样硬化诊疗开辟新路径 (2025-10-23)

- 用药更少、服用更不便:我国幽门螺杆菌根除医治研讨取得新突破 (2025-10-23)

- 醉酒后光止吐没用!GFX 护肝胶囊用实力护肝脏 (2025-10-23)

- Nat Biotechnol:给免疫细胞“写记忆”!科学家发明不伤DNA的基因开关,抗癌能力有望持久升级 (2025-10-23)

- 《神经病学年鉴》:评估一个简单的转身动作,或可提前8.8年预测帕金森病! (2025-10-23)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040