天然生物材料力学理论研究取得进展 |

|

生物体是由材料组成的,力学性能是材料的基本性能指标。不断提高力学性能使其更好地满足实际应用需求是天然与人造材料发展的共同目标,同时也是它们面临的共性难题。在长期的自然选择与进化过程中,天然生物材料的组织结构与力学性能均得到了持续优化,使得生物体实现了对其生存环境的最佳适应,甚至达到巧夺天工的效果。大自然不仅是天才的材料设计师,而且是人类的良师。从材料学与力学的角度揭示自然界中典型生物材料的组织结构以及赋予其优异性能的关键机理,提炼天然与人造材料共性的优化设计原则,能够为高性能人造材料的开发提供宝贵的启示。

近期,中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂实验室项目研究员刘增乾和研究员张哲峰与美国加州大学伯克利分校、加州大学河滨分校、加州大学圣地亚哥分校、普渡大学等单位开展合作,在前期对多种典型生物材料的组织结构、力学性能与损伤机制系统研究的基础上,提炼出了若干天然与人造材料性能优化设计的共性原则,主要包括:梯度结构取向效应、原位结构再取向效应和多级“缝合”界面效应。他们揭示了以上设计原则的内在力学原理,并进一步提出了一系列新的力学理论,为新型高性能仿生材料的设计与研发提供了理论指导。

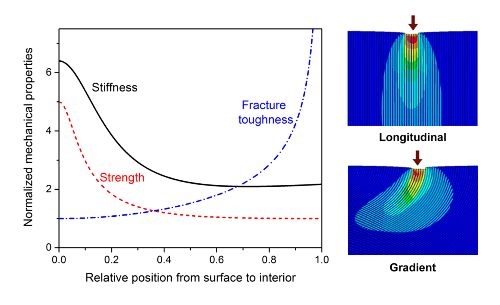

梯度结构取向效应:针对不同生物材料宏观外形与微观组织结构的取向变化,他们首次提出了新型材料组织结构取向梯度(Gradient Structural Orientation)的概念与设计原则,从材料力学的角度建立了梯度组织结构取向与刚度、强度、断裂韧性之间的系列定量关系,例如杨氏模量与取向角度之间具有如下定量关系:

在此基础上,他们阐明了梯度结构取向效应实现性能优化的力学原理,提炼了改善材料抵抗接触损伤能力的仿生设计新思路。研究表明:随着微观组织结构取向逐渐偏离所受外力的方向,材料的刚度和强度从表面到内部逐渐降低,而断裂韧性随着裂纹越来越偏离其容易扩展的I型应力面而逐渐增大,从而达到了表面刚强而内部柔韧的效果,有效减轻了接触应力对材料造成的损伤,如图1所示。

原位结构再取向效应:针对天然生物材料的各向异性组织结构,他们首次提出了生物材料通过原位结构再取向(Adaptive Structural Reorientation)实现力学性能全面优化的策略与设计原则。研究发现:自然界中的木材、鱼鳞、骨骼等不同生物材料的微观组织结构在拉伸条件下逐渐偏向外力,而在压缩条件下逐渐偏离外力。这种结构再取向效应不仅有利于改善材料的变形能力,而且能够带来不同力学性能的全面同步提升。在拉伸条件下,增强相与应力轴之间夹角的减小有利于提高材料的刚度和强度,同时裂纹的扩展路径逐渐偏离其容易扩展的最大正应力平面,使得材料的断裂韧性得以同步增强;而在压缩条件下,增强相所受的轴向分应力随着取向逐渐偏离外力而降低,并且其所受的横向束缚作用随之增强,这不仅有利于提高材料抵抗微观局部失稳与整体结构失稳的力学稳定性,而且赋予材料优异的劈裂韧性。他们进一步建立了不同力学性能与结构再取向之间的定量关系,例如,材料的劈裂韧性与压缩应变之间具有如下定量关系:

因此,生物材料可以利用原位结构再取向效应全面改善其在不同应力条件下的刚度、强度、力学稳定性与断裂韧性,从而克服这些性能在传统材料设计中常见的相互矛盾的制约关系,如图2所示。

多级“缝合”界面效应:针对颅骨、鱼鳞、穿山甲鳞片等不同生物材料中广泛存在的微观取向不断变化的锯齿形多级“缝合”界面结构(Hierarchical Suture Interface),他们从断裂力学的角度建立了评判裂纹与界面相互作用方式以及裂纹扩展路径的基本准则,首次提出多级“缝合”结构能够通过促进裂纹穿过界面而对界面起到增韧作用的新观点,并且揭示了“缝合”结构的微观几何形状和结构级数对界面韧性的影响与作用机理。研究发现:多级“缝合”结构能够促使裂纹与界面之间的夹角偏离其初始入射角度,并且提高裂纹沿界面扩展路径的复杂崎岖程度,从而显着降低驱使裂纹持续沿界面偏转的有效应力强度因子。例如:裂纹尖端促使裂纹穿过界面与沿界面偏转的有效应力强度因子之比为:

多级“缝合”结构使得裂纹更加倾向于穿过界面而不是进入界面扩展,因此对界面起到有效的增韧作用,并且界面的增韧效果会随着锯齿的尖锐程度以及结构级数的增加而显着增强,如图3所示。他们进一步提出了特征临界应力强度因子比值的概念,该参数能够定量反映多级“缝合”结构对界面的增韧效果以及界面的几何形状和结构级数的影响,如图4所示。

上述系列研究成果于近期发表在Advanced Functional Materials (doi: 10.1002/adfm.201908121)、Advanced Materials 31 (2019) 1901561、Acta Biomaterialia (doi: j.actbio.2019.11.034)、Acta Biomaterialia 86 (2019) 96、Journal of Biomechanics 96 (2019) 109336,以及Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 91 (2019) 278等刊物,并且受邀撰写特约科普综述文章发表于《自然杂志》(41 (2019) 313),同时利用上述生物力学原理设计研发了新型高性能仿生材料,相关成果发表于Advanced Materials (doi: 10.1002/adma.201904603)和ACS lied Nano Materials 2 (2019) 1111。(100yiyao.com)

医药网新闻

- 相关报道

-

- 2025年7月Science期刊精华 (2025-07-31)

- 事关产假、托育服务、住房支持等 育儿支持政策步伐一览 (2025-07-31)

- 育儿补助哪些人可以领?什么时分领?多部分回应 (2025-07-31)

- 国度医保局地下宣布第三批智能监管“两库”规定和常识点 (2025-07-31)

- 我国国民西医药安康文明素养程度达26.85% (2025-07-31)

- Nature Genetics:拨开百年迷雾!史上最大规模口吃研究,彻底改写我们对这一古老难题的认知 (2025-07-31)

- Nature系列综述:浙江大学张进团队总结哺乳动物胚胎发育过程中关键发育事件的代谢调控 (2025-07-31)

- 向壁虎偷师“贴地飞行”神功?Adv. Mater.: 仿壁虎脚的软树枝颗粒,让膀胱癌药物告别“短命”,显著抑制肿瘤生长并调动免疫 (2025-07-31)

- Environ Sci Technol:铀的同位素组成或可用于无创测量肾脏中铀的积累 (2025-07-31)

- Immunity:血液中的蛋白质可能有助于预测疟疾的严重程度 (2025-07-30)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040