bioRxiv:突破!合成多肽药物可以阻断SARS |

|

2020年4月6日讯 /BIOON /——为了开发出治疗COVID-19的可能方法,麻省理工学院的一组化学家设计了一种候选药物,他们认为这种药物可以阻止冠状病毒进入人体细胞。这种潜在的药物是一种短的蛋白质片段,或肽段,它模仿一种在人类细胞表面发现的蛋白质。

研究人员已经证明,他们的新肽可以与冠状病毒用来进入人类细胞的病毒蛋白结合,从而有可能解除这种蛋白的武装。

"我们有我们真的想要探索的主要化合物,因为它事实上可以与病毒蛋白以一种我们预测的方式相互作用,所以它有机会抑制病毒进入宿主细胞,"领导该研究的麻省理工学院的化学副教授Brad Pentelute说道。

麻省理工学院的研究小组在3月20日发布在bioRxiv(一个在线预印本服务器)上的预印本中报告了他们的初步发现。他们已经将肽的样品寄给了计划在人体细胞中进行试验的合作者。

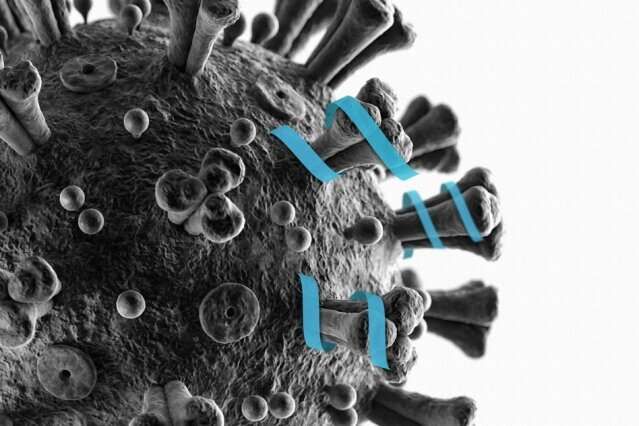

图片来源:Christine Daniloff, MIT

分子靶向

在中国的一个研究小组发表了新型冠状病毒突刺蛋白及其与之结合的人类细胞受体的低温电子显微镜结构之后,Pentelute的实验室于3月初开始了这项研究。冠状病毒,包括导致当前COVID-19病毒爆发的SARS-CoV-2病毒,其病毒包膜上有许多蛋白质突起。

对SARS-CoV-2的研究也表明,刺突蛋白的一个特定区域,即受体结合域,与一种叫做血管紧张素转换酶2 (ACE2)的受体结合。这种受体存在于许多人类细胞的表面,包括肺细胞。ACE2受体也是导致2002-03年SARS爆发的冠状病毒的切入点。

为了开发能够阻止病毒进入的药物,Pentelute实验室的博士后Genwei Zhang对ACE2受体和冠状病毒突刺蛋白受体结合域之间的相互作用进行了计算模拟。这些模拟揭示了受体结合域与ACE2受体的位置,ACE2受体是ACE2蛋白的延伸,形成一种称为α螺旋的结构。

"这种模拟可以让我们了解原子和生物分子之间是如何相互作用的,以及在这种相互作用中哪些部分是必不可少的,"张说。"分子动力学帮助我们缩小特定区域的范围,我们希望把重点放在开发疗法上。"

随后,麻省理工学院的研究小组利用Pentelute实验室之前开发的肽合成技术,迅速生成了一种23个氨基酸的肽,其序列与ACE2受体的α螺旋序列相同。他们的台式流动肽合成机可以在氨基酸和蛋白质的结构块之间形成连接,只需要大约37秒,而生成包含50个氨基酸的完整肽分子需要不到一个小时。

"我们已经建立了这些快速周转的平台,所以我认为这就是为什么我们现在做这项研究,"Pentelute说。"这是因为我们在麻省理工学院多年来积累了这些工具。"

他们还合成了在螺旋结构中发现的只有12个氨基酸的短序列,然后使用麻省理工学院生物物理仪器设备测试了这两种肽,该设备可以测量两个分子结合的强度。他们发现较长的肽段与COVID-19峰蛋白的受体结合域有很强的结合,而较短的肽段与COVID-19峰蛋白受体结合域的结合可以忽略不计。

许多变体

尽管麻省理工学院自3月中旬以来一直在缩减校园内的研究,但Pentelute的实验室获得了特别许可,允许一小群研究人员继续从事这个项目。他们现在正在开发大约100种不同的肽变体,希望增加其结合强度,使其在体内更稳定。

Pentelute说:"我们有信心确切地知道这个分子在哪里相互作用,我们可以利用这些信息来进一步指导提纯,这样我们就有希望获得更高的亲和力和更强的效力来阻止病毒进入细胞。"

与此同时,研究人员已经将他们最初的23种氨基酸肽送到了位于西奈山的伊坎医学院的一个研究实验室,用于在人类细胞中进行测试,并可能用于COVID-19感染的动物模型中。

当世界各地的数十个研究小组正在使用各种方法寻找针对COVID-19的新治疗方法时,Pentelute相信他的实验室是目前为这一目的而进行肽药物研究的少数几个实验室之一。这些药物的一个优点是相对容易大量生产。它们的表面积也比小分子药物大。

"肽是大分子,所以它们能真正抓住冠状病毒并抑制其进入细胞,而如果你使用一个小分子,就很难阻止病毒正在使用的整个区域,"Pentelute说。"抗体也有很大的表面积,所以这些也可能被证明是有用的。它们只是需要更长的时间来制造和发现。"

肽药物的一个缺点是通常不能口服,所以必须通过静脉注射或皮下注射。它们还需要进行修饰,以便能够在血液中停留足够长的时间,从而达到有效的效果,Pentelute的实验室也在致力于此。

他表示"很难预测我们需要多长时间才能在病人身上进行试验,但我的目标是在几周内完成临床前试验。如果它变得更具挑战性,可能需要几个月的时间。"(100医药网100yiyao.com)

参考资料:

【1】

【2】G. Zhang et al. bioRxiv (2020). DOI: 10.1101/2020.03.19.999318

医药网新闻

- 相关报道

-

- 2025年7月Science期刊精华 (2025-07-31)

- 事关产假、托育服务、住房支持等 育儿支持政策步伐一览 (2025-07-31)

- 育儿补助哪些人可以领?什么时分领?多部分回应 (2025-07-31)

- 国度医保局地下宣布第三批智能监管“两库”规定和常识点 (2025-07-31)

- 我国国民西医药安康文明素养程度达26.85% (2025-07-31)

- Nature Genetics:拨开百年迷雾!史上最大规模口吃研究,彻底改写我们对这一古老难题的认知 (2025-07-31)

- Nature系列综述:浙江大学张进团队总结哺乳动物胚胎发育过程中关键发育事件的代谢调控 (2025-07-31)

- 向壁虎偷师“贴地飞行”神功?Adv. Mater.: 仿壁虎脚的软树枝颗粒,让膀胱癌药物告别“短命”,显著抑制肿瘤生长并调动免疫 (2025-07-31)

- Environ Sci Technol:铀的同位素组成或可用于无创测量肾脏中铀的积累 (2025-07-31)

- Immunity:血液中的蛋白质可能有助于预测疟疾的严重程度 (2025-07-30)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040