EHJ:可以放心了!迄今为止最大规模队列研究显示,通过辅助生殖技术受孕与自然受孕的后代,心血管代谢健康没有显著差异 |

|

EHJ:可以放心了!迄今为止最大规模队列研究显示,通过辅助生殖技术受孕与自然受孕的后代,心血管代谢健康没有显著差异

来源:奇点糕 2023-02-16 13:08

这项目前最大规模的相关研究结果显示,通过辅助生殖技术受孕的后代,在血压、血脂、糖代谢检测指标以及脂质水平方面,与通过自然受孕的后代之间的差异不显著或差异十分微小。没了疫情这股子阴霾,今年一过完新年、恢复正常工作,咱也不知道为啥,和结婚生娃相关的新闻跟雨后春笋一样冒个不停。离婚率、无孩率、天价彩礼啥的,话题一个紧接着一个。

咱觉得啊,有人实在不想生,就放过彼此、给予尊重;有人想生,就好好满足这部分人的需求。好消息是,就在2月初,咱们国家的医保局正式表明,逐步将辅助生殖技术(ART)纳入医保支付范围。这样一来,将为很多想要小宝宝的人提供更多的选择和保障。

不过,关于ART安全性的争议始终不断。ART对生育者的健康是否有什么影响?通过ART受孕的宝宝,和自然受孕的宝宝一样健康嘛?

近日,一篇发表在European Heart Journal期刊上的文章为我们消除了大部分担忧。

英国布里斯托大学的Ahmed Elhakeem和他的同事们,通过收集35938名经自然受孕或使用辅助生殖技术 (ART)生育的后代的数据进行荟萃分析发现,自然受孕和ART受孕的后代在血压、心率、高血糖、胰岛素抵抗、高等心代谢健康方面的差异很小或不具有学意义[1]。

这是迄今为止,最大规模的关注ART受孕后代的心血管代谢健康的队列研究。

论文首页截图

1978年,首个采用体外受精技术(IVF)受孕的婴儿诞生;1992年,首个采用卵胞浆内单精子注射技术(ICSI)受孕的婴儿诞生。随后,快速发展的ART领域为克服人类生殖障碍带来了新的希望。近几十年来,采用ART(主要为IVF和ICSI)受孕的人数迅速增加,截至2020年,已有超过800万新生儿通过ART生育,且预计数量将继续上升[2]。

但是,ART对生育后代的心脏代谢健康的长期影响,目前证据有限。

此次研究,共纳入来自英国、法国、意大利、澳大利亚、新加坡等多个国家的35938名参与者,其中有654人为通过ART受孕的后代,其他人为通过自然受孕的后代。他们出生于1984年至2018年间,大多为2002年后生。年龄从13个月到27岁不等,大多数为不到10岁的孩子。

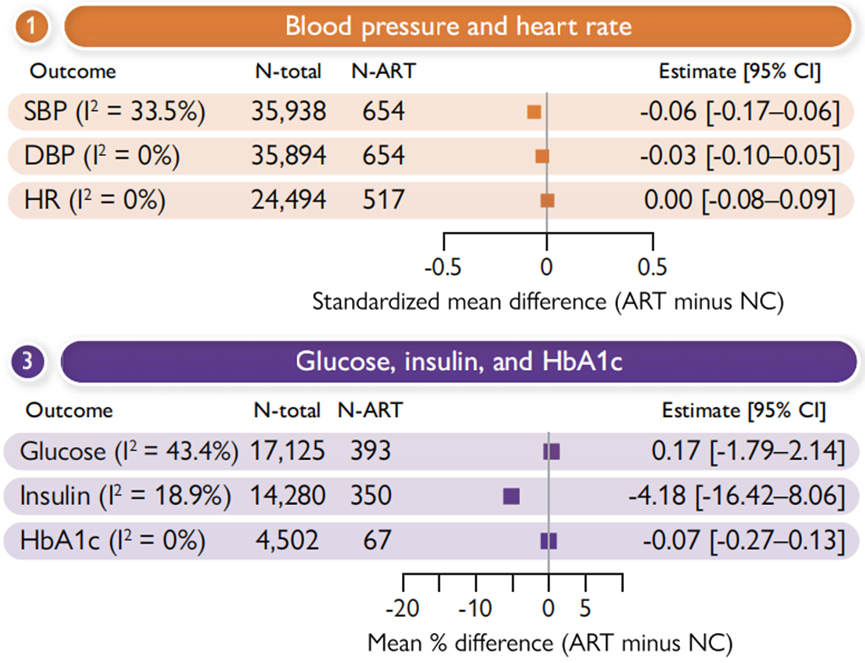

多因素调整后,分析结果显示,通过ART或自然受孕的后代,其收缩压、舒张压、心率没有显著差异,反应糖代谢状况的重要指标如血糖、胰岛素、 糖化血红蛋白,其水平也没有显著差异。

血压、心率、血糖等指标的差异

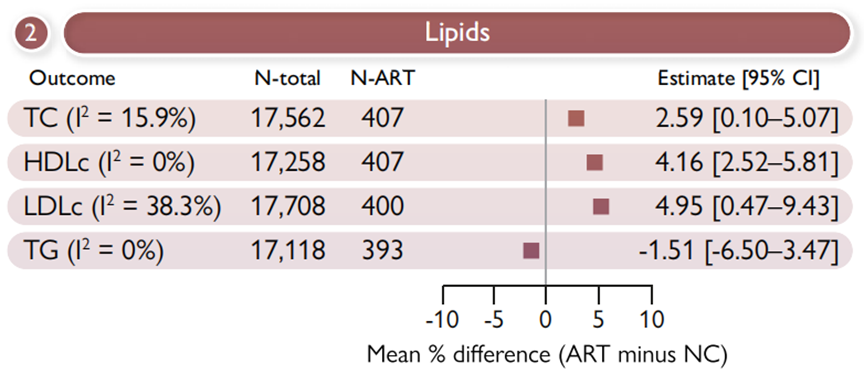

不过,这两部分人群的血脂水平有些微小的不同。通过ART受孕的后代,甘油三酯(TG)水平与自然受孕的后代无显著差异;而总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白(HDLc)、低密度脂蛋白(LDLc)的水平明显略高于通过自然受孕的后代,分别仅平均相差2.59%、4.16%、4.95%。

血脂指标的差异

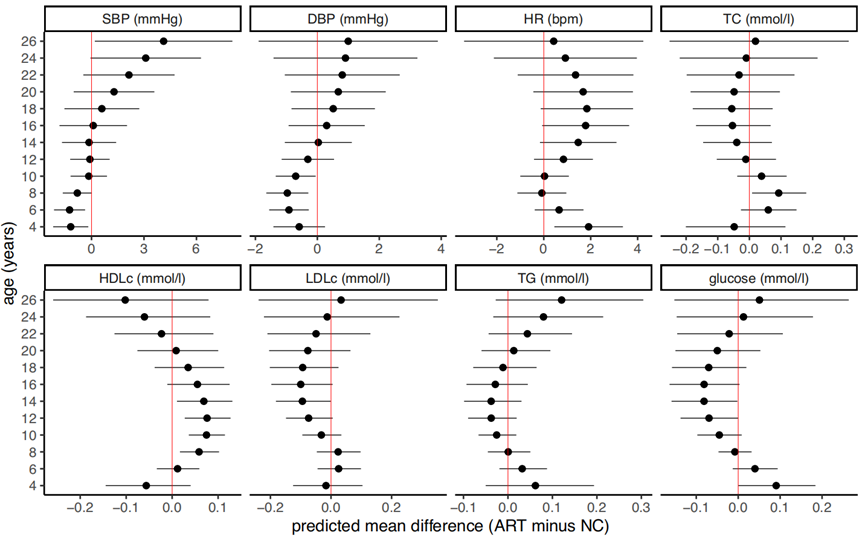

不仅如此,研究者们还对其中17244人(244人为通过ART受孕的后代)展开了进一步调查。结果显示,具体到不同年龄阶段,通过ART受孕和自然受孕的后代的心血管代谢健康同样是存在一些差异,但大多不显著。

例如,在儿童时期,与自然受孕相比,通过ART受孕的后代血压较低;青春期时期,两者血压相近;成年初期,通过ART受孕的后代收缩压更高,舒张压的差异不具有统计学意义。

通过ART受孕或自然受孕的后代在不同年龄阶段的心血管代谢健康差异

总体来说,这项目前最大规模的相关研究结果显示,通过辅助生殖技术受孕的后代,在血压、血脂、糖代谢检测指标以及脂质水平方面,与通过自然受孕的后代之间的差异不显著或差异十分微小。

Ahmed Elhakeem等研究人员表示,这项研究结果可以作为一颗定心丸,让已经或即将选择辅助生殖技术受孕的父母或其后代放下担忧。当然,随着时间推移以及选择辅助生殖技术的人群日益扩大,未来仍需要对后代在成年后其他年龄阶段时的健康状况进行随访调查。

参考文献:

[1]https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac726/7026325

[2]Graham, M. E., Jelin, A., Hoon, A. H., Jr, Wilms Floet, A. M., Levey, E., Graham, E. M. (2023). Assisted reproductive technology: Short- and long-term outcomes. Developmental medicine and child neurology, 65(1), 38 49. https://doi.org/10.1111/dmcn.15332

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 明眸皓齿打一个正确的生肖,最佳资询落实 (2025-09-13)

- Nature:DNA甲基化“随机时钟”——EVOFLUX破译肿瘤演化史,重塑临床预后新维度 (2025-09-13)

- GLP-1新战场:礼来、信达、恒瑞再交锋 (2025-09-13)

- Nature Methods:解锁细胞宇宙的“星图”——scvi-hub如何将海量单细胞数据“浓缩”到你的笔记本电脑里? (2025-09-13)

- 为什么精子会“跑不动”?大阪大学揪出两大关键蛋白:CFAP91搭起“运动支架”,EFCAB5调控“冲刺力”,男性生育有了新靶点 (2025-09-12)

- 突破!肺癌细胞转移大脑后竟会与神经元“串通”!Nature 新研究揭致命机制,抗癫痫药或成新希望 (2025-09-12)

- J Neurochem:肠道与大脑的“对话”——科学家揭秘机体慢性疼痛的神经通路 (2025-09-11)

- 母亲高血糖,影响后代生育能力,黄荷凤院士团队等揭示背后的表观遗传机制 (2025-09-11)

- STTT:韩国科学家发现减轻大脑氧化应激损伤、减少神经退行性病变的新方法! (2025-09-11)

- 《癌症研究》:橄榄油吃太多,乳腺癌易挪窝!美国科学家发现,富含橄榄油的高脂饮食,会促进三阴性乳腺癌肺转移 (2025-09-11)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040