华科大朱锦涛/刘奕静团队通过调控微针内脂质体设计,提高牛皮癣治疗效果 |

|

来源:生物世界 2023-10-03 19:07

最后,制备了包覆地塞米松的脂质体作为银屑病治疗的药物,并通过对银屑病样动物模型进行微针透皮给药治疗近日,华中科技大学朱锦涛、刘奕静团队在 Advanced Healthcare Materials 期刊发表了题为:Regulating Size and Charge of Liposomes in Microneedles to Enhance IntracellularDrug Delivery Efficiency in Skin for Psoriasis Therapy的研究论文。

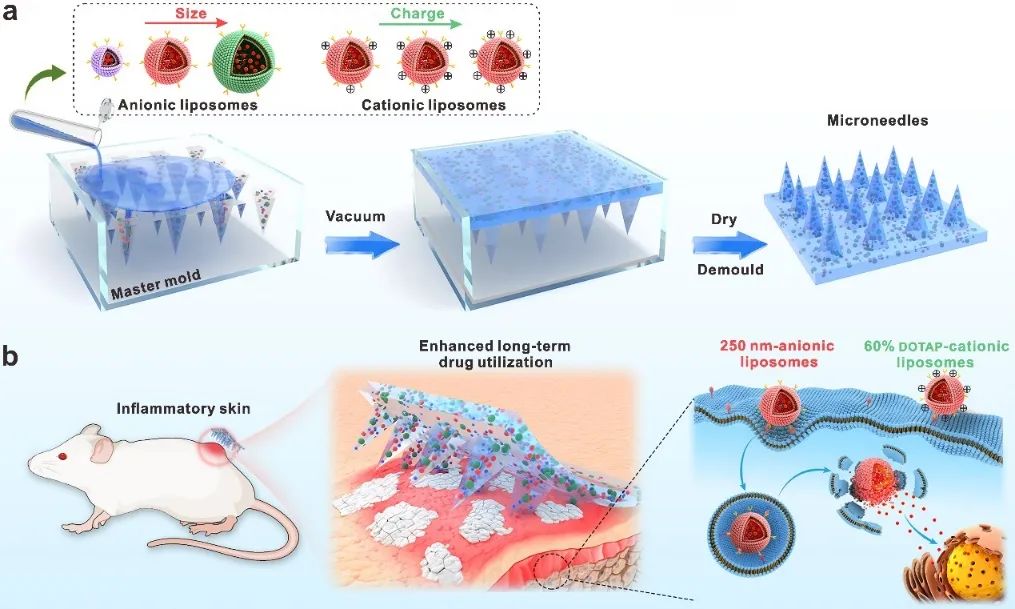

该研究提出了微针给药系统中脂质体的设计原则,评估了微针递送的脂质体大小和表面电荷如何影响银屑病皮肤中药物的细胞递送效率和治疗结果。作者制备了三种不同大小的阴离子脂质体和三种带不同程度正电荷的阳离子脂质体,然后将脂质体装载在微针中进行一系列生物学效应评估(图1)。该研究探讨的微针给药系统中脂质体的设计原则具有提高银屑病治疗效果的潜力,并有助于其成功临床转化。

图1. 脂质体-微针载药体系合成及其应用示意图

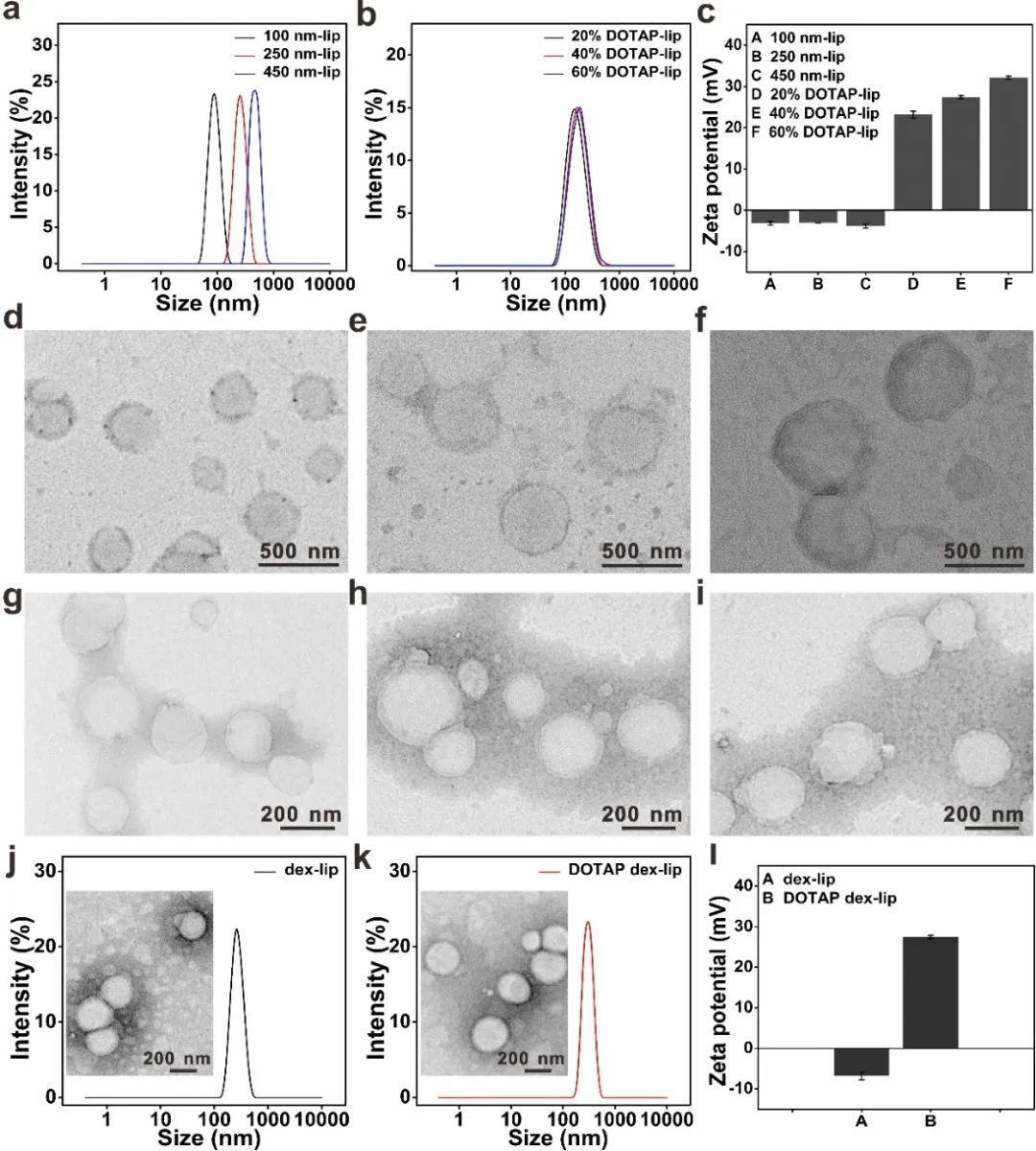

首先,该研究制备了三种不同大小的阴离子脂质体(100 nm-lip, 250 nm-lip, 450 nm-lip)和三种带不同程度正电荷的阳离子脂质体(20% DOTAP-lip、40% DOTAP-lip, 60% DOTAP-lip),结果显示成功制备出形态规则、粒径均一的不同尺寸、不同程度正电荷的脂质体(图2)。

图2. 脂质体的粒径、电位、形貌表征

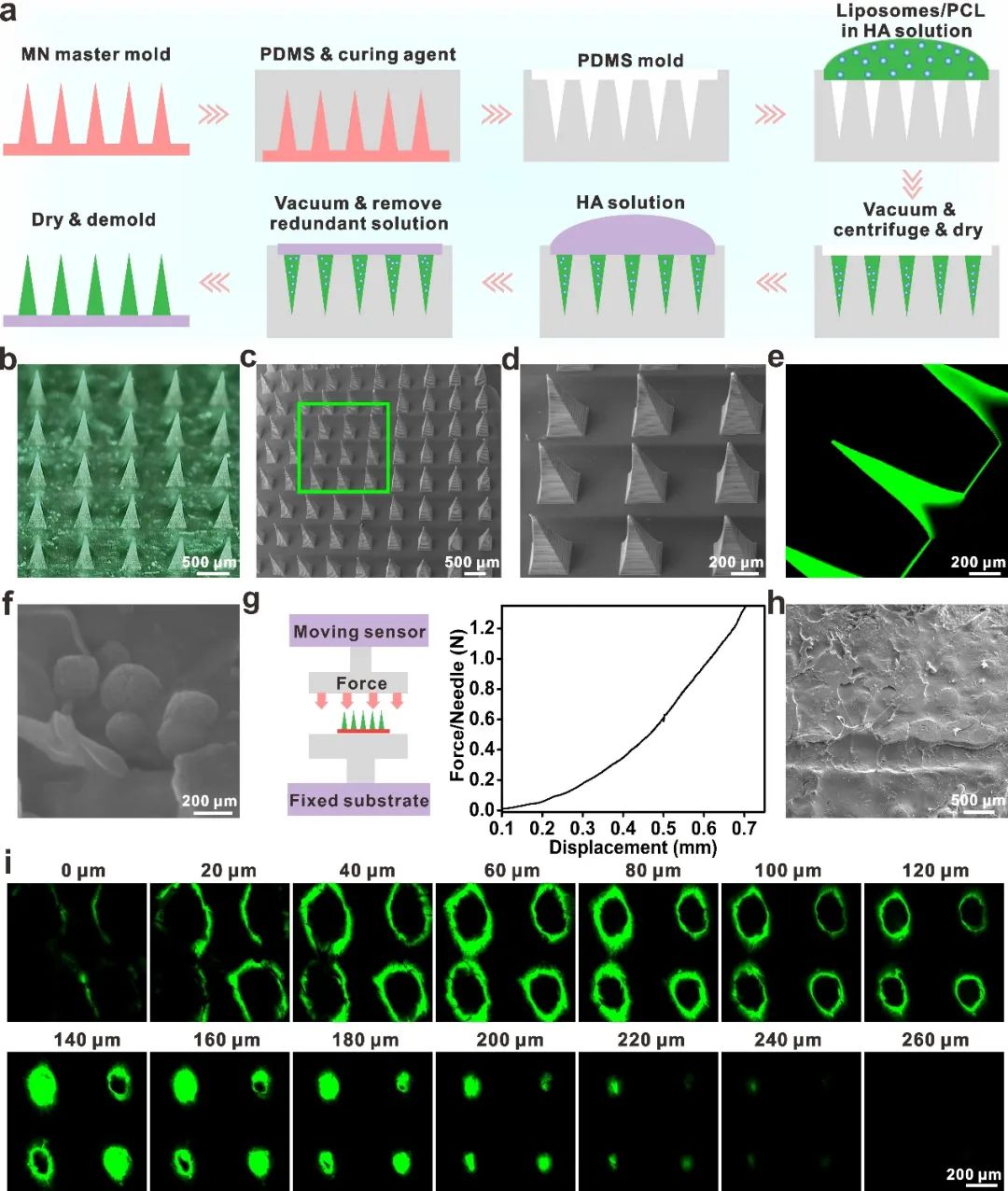

其次,该研究将上述脂质体装载入微针并对其进行表征。结果显示该微针贴片由10 10的微针阵列构成(图3),针体呈金字塔形,高约850 m。其具有足够的机械强度,刺入皮肤深度达240 m。

图3. 微针的结构与透皮性能表征

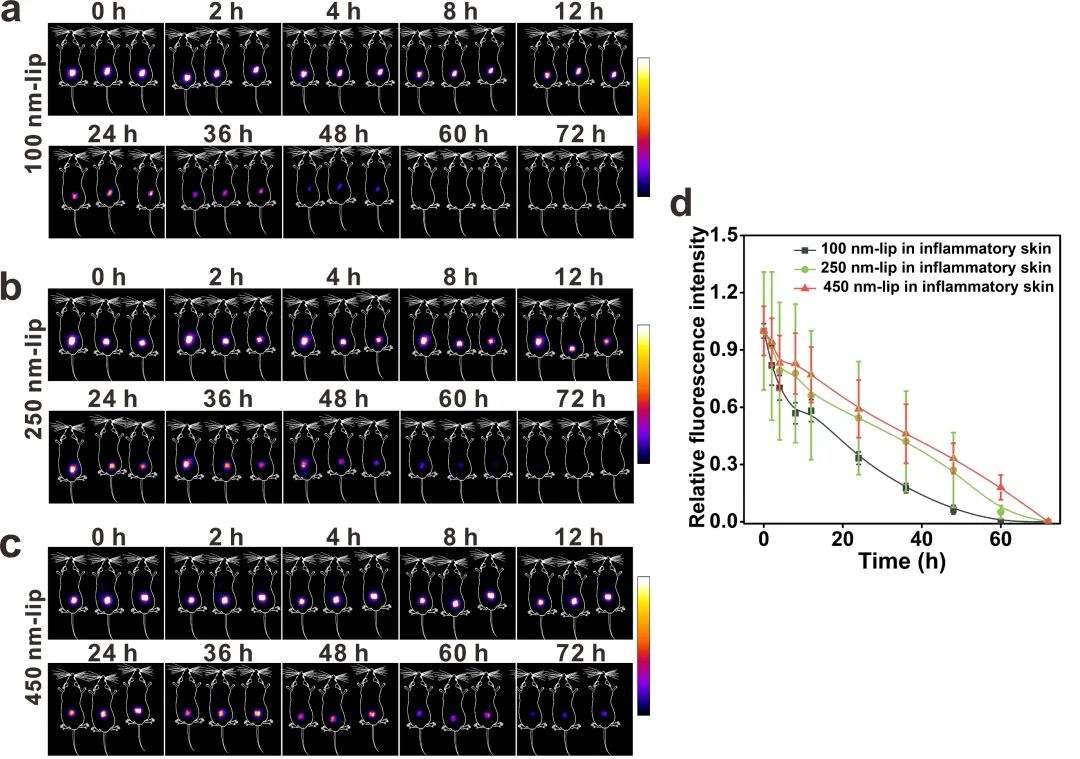

接下来,该研究考察了粒径对模型药物在银屑病小鼠皮肤滞留的影响。结果显示粒径为100 nm的脂质体荧光信号下降最快,表明在皮肤中的滞留时间相对较短。在大多数时间点,粒径为450 nm的脂质体在小鼠皮肤中保持着比其他两组更强的荧光信号。例如,在微针贴敷48 h后,100 nm,250 nm和450 nm脂质体组的荧光信号的滞留率分别为6.35% ,27.11% 和33.20%(图4)。以上结果表明,增加脂质体的粒径可以提高脂质体药物的皮肤滞留时间。

图4. 不同粒径脂质体经微针递送后在炎症性皮肤中滞留时间的考察

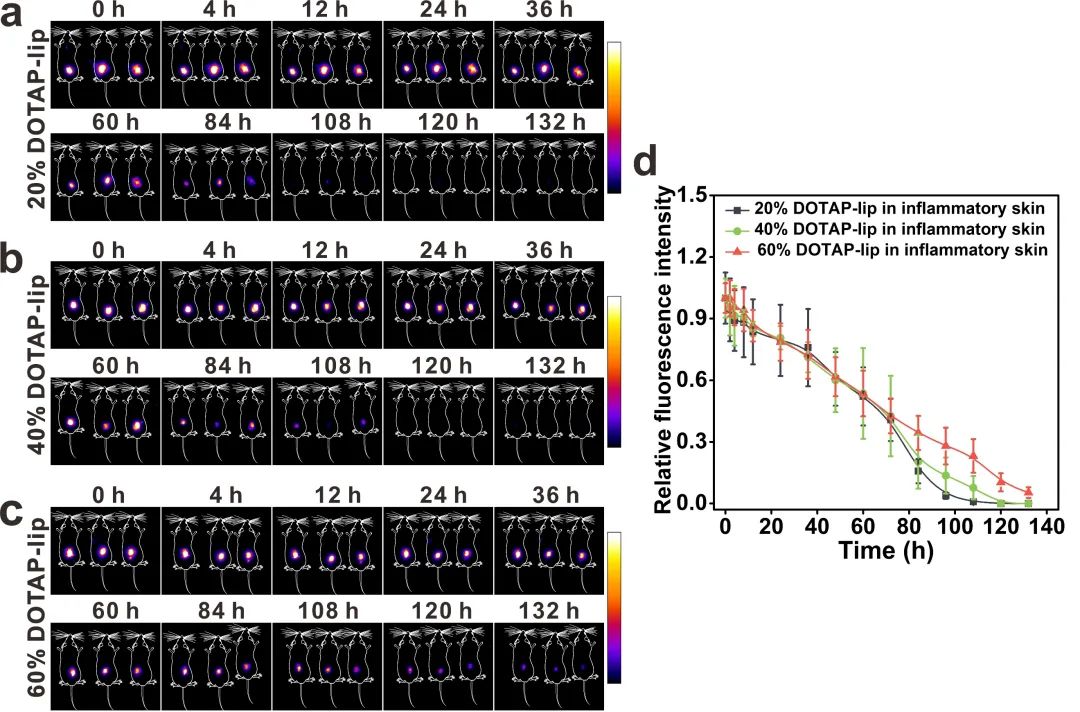

同时,该研究还考察了电荷对模型药物在银屑病小鼠皮肤滞留的影响。结果显示脂质体的滞留时间随阳离子磷脂(DOTAP)含量的增加而增加,60% DOTAP-lip的滞留时间最长(图5)。20% DOTAP-lip、40% DOTAP-lip和60% DOTAP-lip在微针递送后108 h 的相对荧光强度分别为0.89%,7.67%和23.16%。以上结果表明,调节脂质体的表面电荷可以延长药物的皮肤滞留时间。

图5. 不同表面电荷脂质体经微针递送后在炎症性皮肤中滞留时间的考察

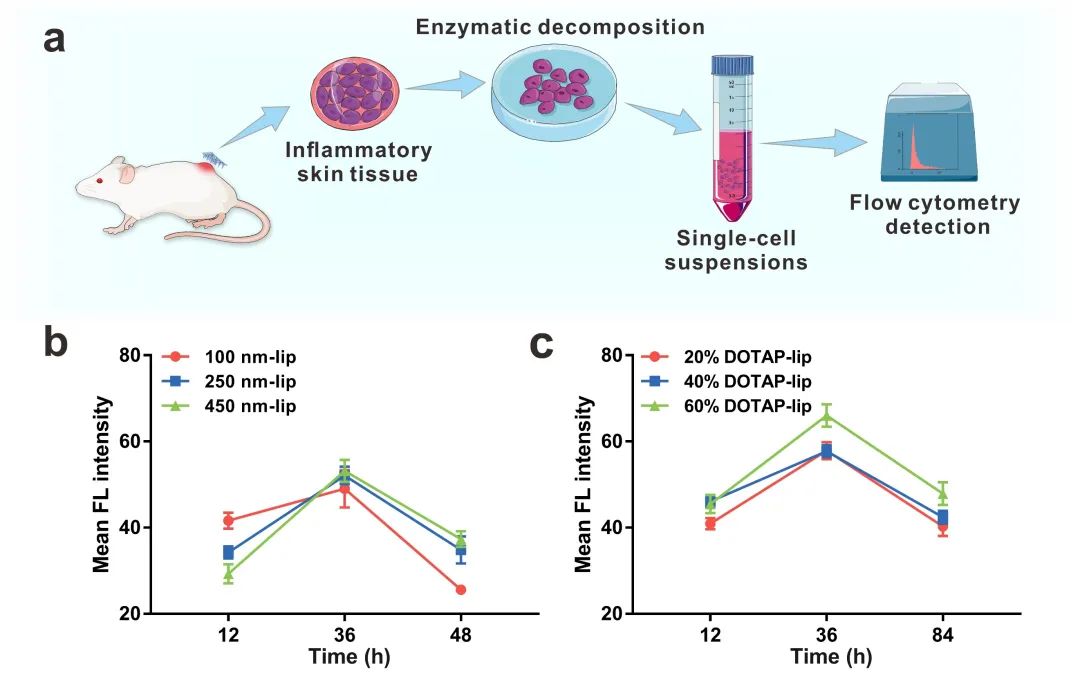

结合粒径和电荷对体内皮肤滞留的影响,该研究进一步考察了粒径和电荷在炎性皮肤中的细胞递送效率。在本实验中,从发炎的皮肤组织(表皮和真皮)制备单细胞悬浮液用于流式细胞术分析皮肤细胞对药物的利用效率(图6a)。研究发现,对于阴离子脂质体组(图6b),在微针应用后短时间内,小尺寸脂质体的摄取效率最高,表明皮肤细胞更有效地内化较小的脂质体。有趣的是,在微针应用后较晚的时间点,大尺寸脂质体的体内细胞摄取量显著高于小尺寸脂质体,这表明较长的皮肤停留时间增加了脂质体与细胞相互作用的机会,从而提高了药物利用率。对于阳离子脂质体组(图7c),随着正电荷的增强,皮肤细胞对药物的内化效率逐渐增高。这可能是由于阳离子脂质体与带负电荷的细胞膜之间具有更强的亲和力。这些结果说明,通过调节脂质体的尺寸和电荷,可以平衡细胞摄取与皮肤滞留时间的影响,提升药物的皮内细胞递送效率。

图6. 微针递送的不同脂质体制剂在炎症性皮肤中的体内细胞摄取

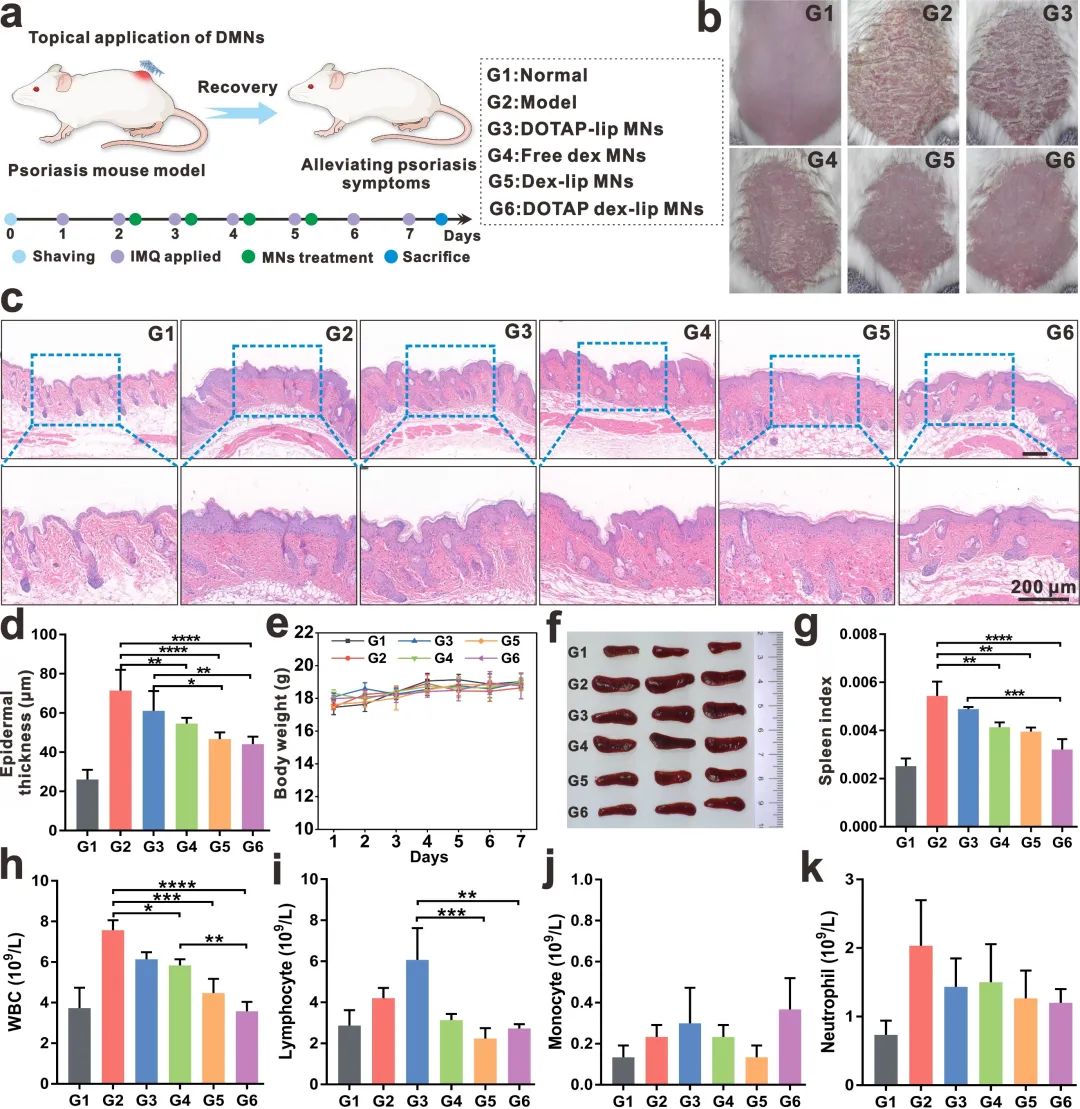

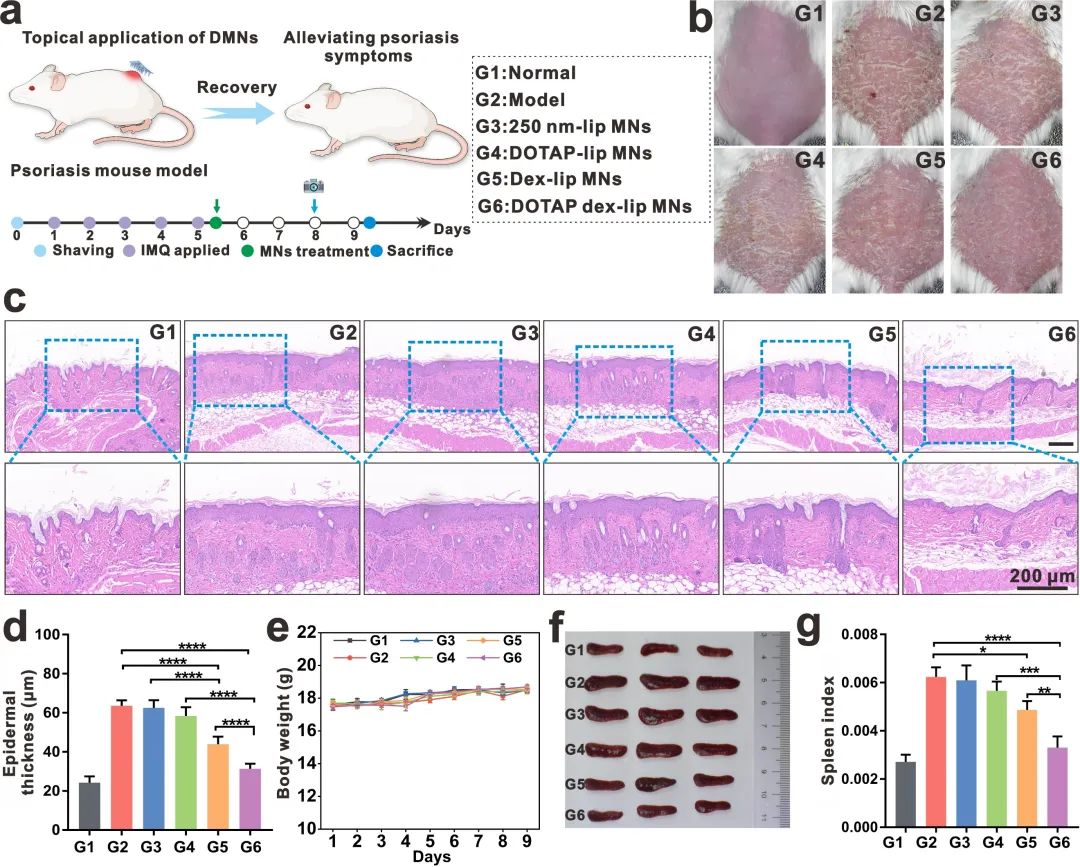

最后,制备了包覆地塞米松的脂质体作为银屑病治疗的药物,并通过对银屑病样动物模型进行微针透皮给药治疗(图8、9)。结果显示在低药物剂量条件下,使用具有更高皮内药物递送效率的尺寸为200 nm的阳离子脂质体,可增强对银屑病的治疗效果。

图9. 微针递送的不同脂质体制剂不同皮肤滞留时间对银屑病模型小鼠的治疗效果

论文第一作者是华中科技大学化学与化工学院博士研究生瞿飞,通讯作者为华中科技大学化学与化工学院刘奕静研究员和朱锦涛教授。该工作得到国家、中央高校基础研究基金和深圳市科技计划基金的资助。

版权声明

本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->

图9. 微针递送的不同脂质体制剂不同皮肤滞留时间对银屑病模型小鼠的治疗效果

论文第一作者是华中科技大学化学与化工学院博士研究生瞿飞,通讯作者为华中科技大学化学与化工学院刘奕静研究员和朱锦涛教授。该工作得到国家、中央高校基础研究基金和深圳市科技计划基金的资助。

版权声明

本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->

医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Immunity:血液中的蛋白质可能有助于预测疟疾的严重程度 (2025-07-30)

- 为什么人类失去了断肢再生的重生能力?最新SCI:部分哺乳动物在进化中被“关闭”Aldh1a2基因开关,无法激活再生程序 (2025-07-30)

- Cell:重磅突破!一针改写大脑 DNA,罕见脑病小鼠迎来生机 (2025-07-30)

- 北京昌平区:打造国内医疗东西城“实验田” (2025-07-30)

- 对于推行下层卫生安康综合实验区第二修改革立异典型教训的关照 (2025-07-30)

- 江西辅助生殖进医保 加重家庭负担超5700万元 (2025-07-30)

- 北京调整规范泌尿体系透析类医疗服务价钱名目 (2025-07-30)

- Nature Biotechnology:AI算法让RNA调控研究“坐上高铁”,一举揭秘4亿年进化路标 (2025-07-30)

- 复旦大学发表癌症方面最新Cell子刊论文 (2025-07-30)

- 国投聚力斥资4.5亿元独家战略投资弈柯莱生物 国家资本重仓生物制造核心赛道 (2025-07-29)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040

|

|

| 解决便秘的偏方 | 女孩向往 |

|

|

| 婴儿出生时瞬间 | 西红柿养生功效 |

|