《柳叶刀》子刊:受教育程度越高,死亡风险越低,寿命越长 |

|

来源:生物世界 2024-04-06 09:02

综上所述,这些研究证实,受教育程度与全因死亡风险呈剂量依赖的负相关关系,每多增加一年教育,全因死亡风险就会下降1.9%!挪威科技大学全球健康不平等研究中心(CHAIN)的研究人员在《-公共卫生》(The Public Health)期刊发表题为:Effects of education on adult mortality: a global systematic review and meta-analysis的论文。

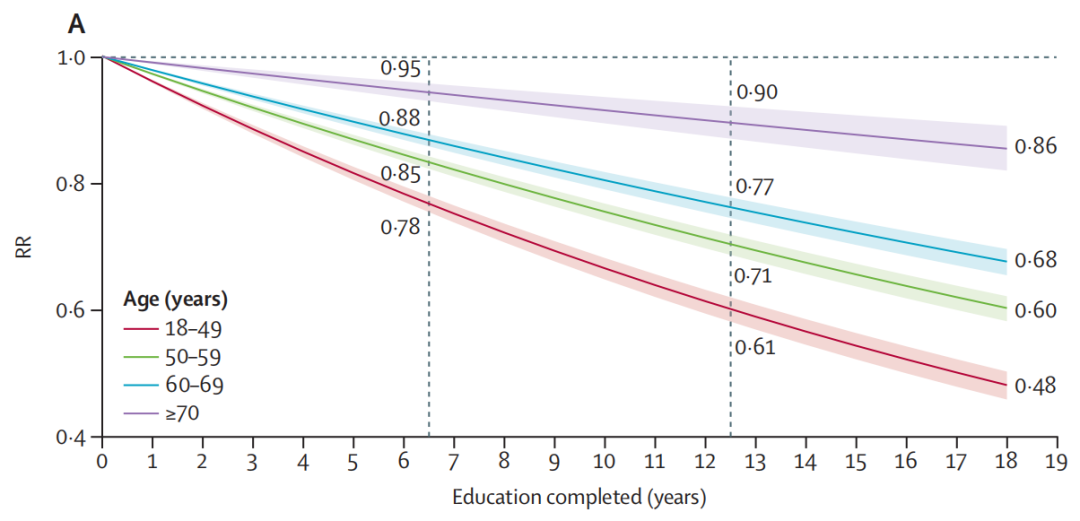

该研究表明,教育可以延长寿命,每多受一年教育,全因死亡风险就会下降1.9%。这种相关性非常强,无论年龄、性别、地点、社会和人口背景如何。研究团队发现,与不受教育相比,经过6年的小学教育后,死亡风险下降了13.1%,经过12年的中小学教育后,死亡风险下降了24.5%,经过18年教育后,死亡风险下降了34.3%。

众所周知,健康饮食、运动、禁烟、适度饮酒和规律作息等可以有效延长人的寿命。然而,虽然我们都知道这样做能活得更久,但能实际践行的人却少之又少。相比之下,上学(即接受教育)就能延长寿命似乎更容易让人接受。

在过去几十年里,全世界的全因死亡率持续下降,这一积极趋势可归因于科学技术的进步、医疗条件的改善、扶贫政策的实施和基建设施的完善,以及至关重要的获得教育的机会。多项研究证实,受教育程度与寿命呈正相关,教育通过多种途径改善健康,主要包括经济状况、社会地位认知心理等等。然而,这种影响的相对程度尚未得到系统量化。

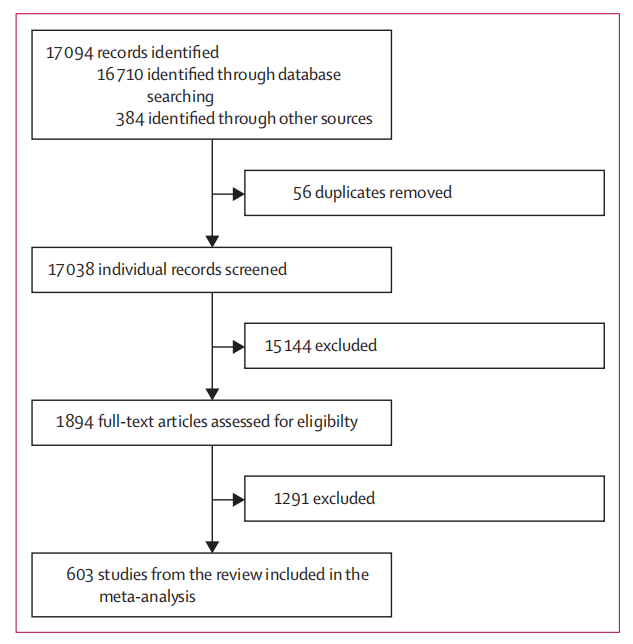

在这项最新研究中,研究团队检索了PubMed、Web of Science和Scopus等十几个数据库,收集受教育程度和死亡率的个人水平数据。通过系统回顾和荟萃分析,研究团队确定了17094个独特记录,其中603个符合分析条件,包括来自59个国家70个地点的数据,产生了10355个观测结果的最终数据集,以此评估了教育对全因成人死亡率的影响,

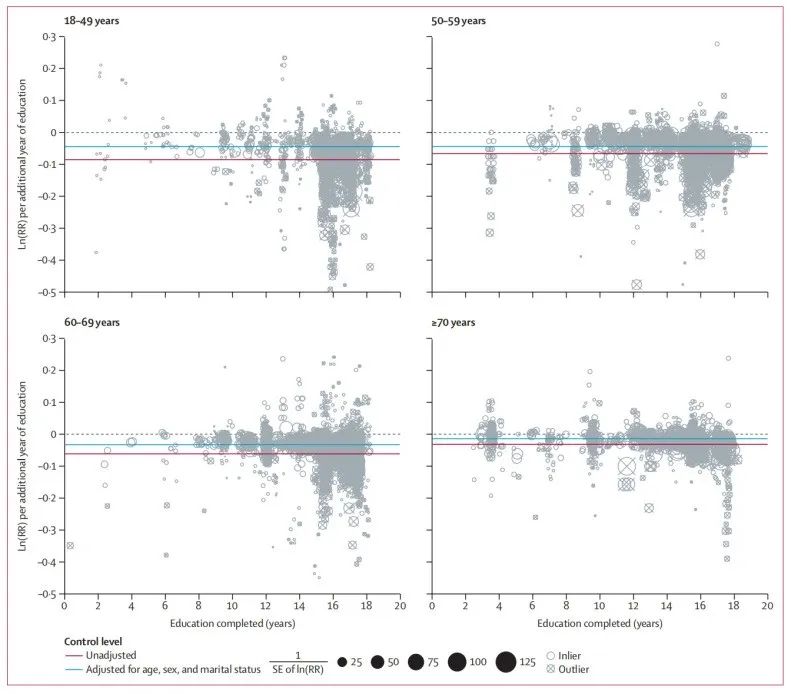

研究流程图

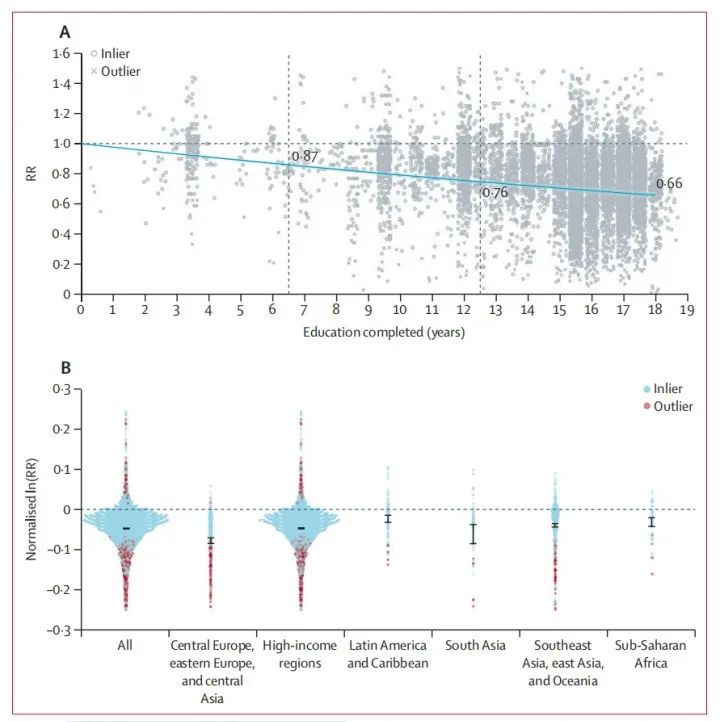

研究结果显示,受教育程度与全因成人死亡率呈剂量依赖的负相关关系,每多受一年教育,死亡风险平均降低1.9%。这一影响在年轻人中更明显,18-49岁的成年人每多受一年教育,死亡风险平均降低2.9%,而70岁以上的成年人每多受一年教育,死亡风险平均降低0.8%。

按教育水平划分的成人全因死亡率

不仅如此,研究团队还比较了教育、健康饮食、吸烟和酗酒等行为对全因死亡风险的影响。令人惊讶的是,接受18年教育的好处可以与每天吃蔬菜相媲美,而根本不上学的危害与持续十年每天喝五杯(或更多)酒精饮料或者每天抽十支烟相当!

受教育程度与成人不同年龄组死亡率的关系

除此之外,研究人员还发现,即使是在处于不同发展阶段的不同国家中,受教育程度对寿命的影响并没有显著差异。这意味着,无论是在发达国家和发展中国家,更多的教育年限是一样有效的。

挪威科技大学全球健康不平等研究中心(CHAIN)负责人、论文通讯作者Terje Andreas Eikemo博士表示,教育本身就很重要,它对人的健康和寿命有好处。如今,通过这项研究量化了这种好处的程度,这无疑是一项重大进步。

受教育程度与全因死亡风险呈负相关,存在剂量依赖效应

在过去五十年中,全球受教育程度的分布发生了巨大变化,这种变化也深刻地影响了不同地区的死亡风险变化。

2023年7月,中国医学科学院阜外医院李希团队在《英国医学杂志》()上发表论文【2】。该研究分析了中国40/50/60/70后共1283774人的受教育程度与全因死亡风险的相关性,发现受教育水平较低者的全因死亡风险更高。

具体来说,在40后中,与有大学或以上学历的人相比,小学及以下学历者的全因死亡风险增加40%;在50后和70后中,这一数字为80%;而在60后中,这一数据为100%。其中,社会经济因素发挥的影响占比为37.5%,行为因素占比为13.9%,代谢因素占比为4.7%。

综上所述,这些研究证实,受教育程度与全因死亡风险呈剂量依赖的负相关关系,每多增加一年教育,全因死亡风险就会下降1.9%!不仅如此,受教育程度还会影响后代的生存率,其中母亲的教育水平更加重要。

事实上,教育的延寿效应并不难以解释。更高的受教育程度意味着更全面的发展,更多的教育可以带来更好的就业和更高的收入,获得更好的生活条件和医疗保健,因而更加健康长寿。此外,受过高等教育的人也倾向于开发更多的社会和心理资源,这些资源同样有益于健康和寿命。

由此看来,教育公平是十分重要的,缩小教育差距意味着缩小死亡率差距,为了减少死亡率的不平等,需要不断促进人们获得平等的教育机会,这可以对所有国家的人口健康产生积极影响。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nature:为何男性和吸烟者更易患膀胱癌? (2025-10-13)

- AJRCCM:血液里的“预警信号”!科学家发现肺纤维化早期检测新希望 (2025-10-13)

- Pediatr Investig:被忽视的儿童基孔肯雅热,蚊子叮一口,为何让孩子更受伤? (2025-10-13)

- Nature Genetics:昌平实验室赵亚杰等揭示肥胖与2型糖尿病新的风险基因 (2025-10-13)

- Science:肿瘤微环境的“酸”爽真相!癌细胞的能量代谢“变奏曲” (2025-10-13)

- 《细胞·代谢》:刷新认知!中国科学家首次发现,精子miRNA可作为表观遗传信息载体,实现父代运动能力代际遗传 (2025-10-13)

- 【10月16日直播预告】科研加速度!百趣生物新一代代谢组学NGM 3新品发布会 (2025-10-13)

- Cancer Cell:浙江大学梁廷波团队发布序贯新辅助化疗方案治疗胰腺癌的3期临床数据 (2025-10-12)

- 广州国家实验室论文登上Cell Stem Cell封面:成功构建高保真人类着床后胚胎模型 (2025-10-12)

- 15亿美元,BMS收购一家in vivo CAR-T公司,诺奖得主与华人学者联合创立,利用环状RNA在体内生成CAR-T细胞 (2025-10-12)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040