Cell:于菲菲/谢旗/李家洋团队发现作物抵抗寄生的关键基因,为提高粮食安全带来新思路 |

|

来源:生物世界 2025-02-14 11:56

这项研究为禾本科作物中独脚金内酯向根际的转运输出的遗传基础提供了新见解,并进一步证明了这可能是在作物育种中平衡抗独脚金寄生能力与提升作物产量的潜在有效靶点。列当科(Orobanchaceae)和菟丝子科(Cuscutaceae)的寄生植物,尤其是独脚金属的物种(非洲独脚金、亚洲独脚金),对全球范围内(特别是在撒哈拉以南非洲、印度和亚洲部分地区)的几种重要的经济作物(高粱、玉米、小米、甘蔗和豇豆等)构成严重威胁,会导致它们产量大幅下降。由于缺乏有效的策略,这些地区的产量损失可能在 20%-80% 之间,每年造成的经济损失超过 10 亿美元。

此外,主要在发展中国家和地区出现的独脚金爆发流行情况凸显了迫切需要新的、更有效的控制策略,以减轻可能造成的巨大农业损失。

2025年2月12日,中国农业大学于菲菲教授、中国科学院遗传与发育生物学研究所谢旗研究员、李家洋院士等在国际顶尖学术期刊Cell 上发表了题为:Resistance to Striga parasitism through reduction of strigolactone exudation的研究论文。

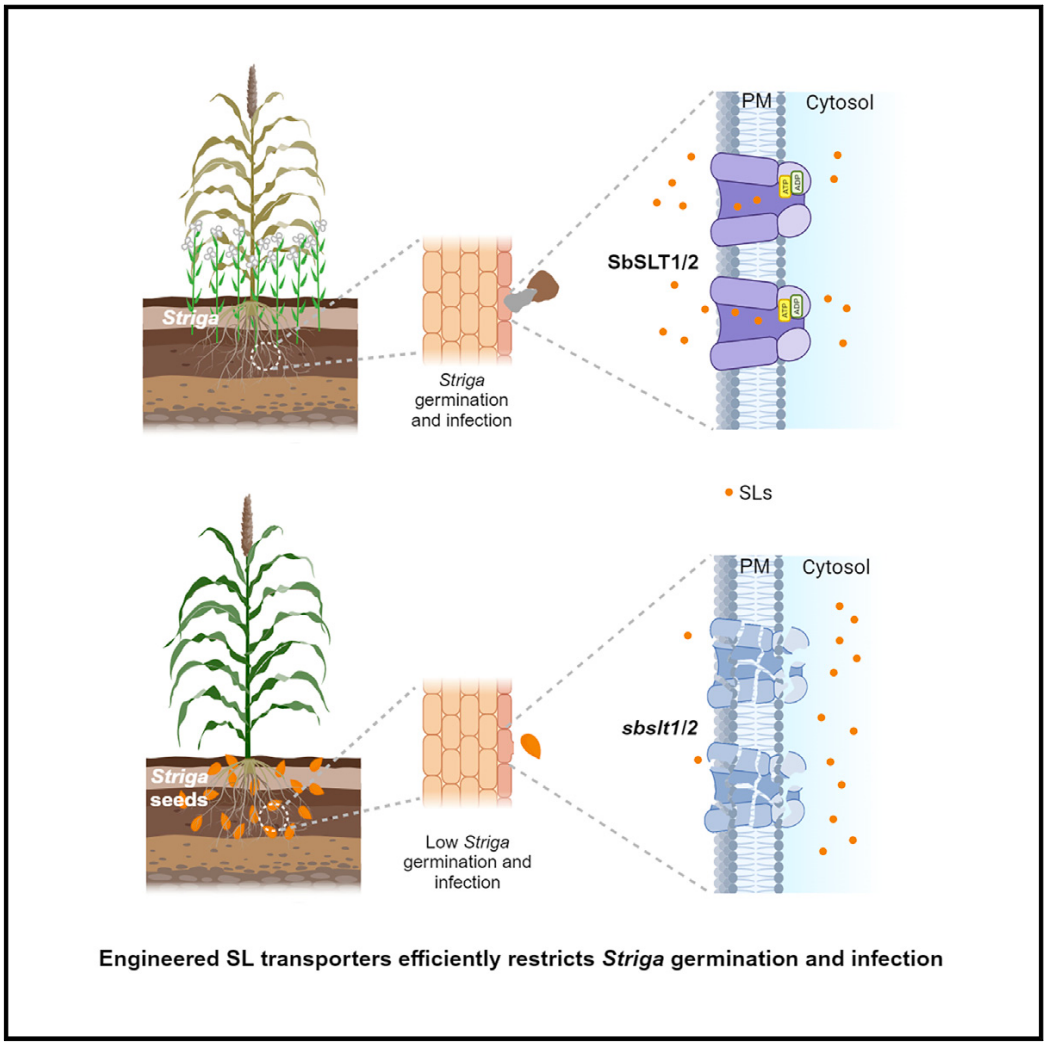

该研究在高粱中发现并鉴定了独脚金内酯转运蛋白 SbSLT1和SbSLT2,它们负责将合成的独脚金内酯运输到植株根际,从而刺激独脚金种子萌发,而敲除SbSLT1和/或SbSLT2,能够降低独脚金的寄生,并保持作物的正常生长和产量。这一发现为开发抗独脚金的作物品种提供了新思路,有望在全球范围内提高粮食安全。

开发针对独脚金类寄生植物管理策略的关键在于全面了解寄主植物与寄生物种之间的相互作用机制。独脚金的生命周期可分为附着前阶段和附着后阶段。在独脚金生命周期的初始阶段,其萌发期间通常会介导出附着前抗性。独脚金内酯(Strigolactone,SL)是寄主根系分泌物中的一种次生代谢产物信号分子,能刺激独脚金种子的萌发。

除了独脚金外,寄主根系分泌物中的独脚金内酯还可作为信号分子刺激丛枝菌根真菌的孢子萌发、菌丝生长和分支,进而引发寄主植物的共生反应。

营养缺乏,尤其是磷酸盐(Pi)缺乏,会引发独脚金内酯生物合成通路的上调,从而增加独脚金内酯的生成,进而提高被独脚金寄生的可能性。高粱中的NAB1 基因突变(在水稻中的同源基因是 DWARF17)会破坏独脚金内酯的生物合成,导致独脚金内酯缺乏,这虽然能有效降低独脚金种子的萌发率,但也会对植株的结构和谷物产量产生影响。

另外,通过抑制细胞色素 P450(ZmCYP706C37)、ZmMAX1b 和/或 ZmCLAMT1 酶的活性来改变渗出液中独脚金内酯的成分,也能降低独脚金的发芽率和寄生率。同样,在高粱中,改变根系分泌物中各种独脚金内酯构型的比例也被证明能降低独脚金的发芽率。

除了生物合成外,独脚金内酯分泌到根际还能直接刺激独脚金种子的萌发。矮牵牛中的 ABCG 转运蛋白 PDR1 是首个被报道的独脚金内酯转运蛋白。PDR1 缺陷型突变体表现出根际独脚金内酯分泌减少,这对其它寄生植物 Phelipanche ramosa 的种子萌发产生了负面影响。然而,在作为独脚金主要寄主的单子叶植物中,迄今尚未发现特异性的独脚金内酯转运蛋白。

一开始,研究团队的重点放在了通过抑制独脚金内酯的生物合成以阻止独脚金萌发,同时激活补偿信号通路以维持作物生长和产量。然而,这种方法导致了高粱异常生长。随后,他们将重点转向了限制独脚金内酯分泌到根际,以抑制独脚金萌发。

在这项最新研究中,研究团队鉴定并表征了两个 ABCG 转运蛋白基因 SbSLT1 和 SbSLT2,这两个基因对于高粱根际分泌独脚金内酯至关重要。利用 AlphaFold2 和氨基酸转换突变体,研究团队确定了对独脚金内酯运转运蛋白功能至关重要的高度保守的氨基酸残基,为提高作物对独脚金寄生的抗性提供了潜在策略。

研究结果表明,敲除 SbSLT1 和 SbSLT2 基因中的一个或同时敲除两个,会破坏独脚金内酯的转运输出,从而显著抑制独脚金的萌发。在田间试验中,这些基因敲除的高粱植株的独脚金寄生程度低于野生型植株,从而使得高粱的谷物产量(高粱籽粒)和生物量产量(整个高粱植株)更高。

这项研究为禾本科作物中独脚金内酯向根际的转运输出的遗传基础提供了新见解,并进一步证明了这可能是在作物育种中平衡抗独脚金寄生能力与提升作物产量的潜在有效靶点。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 多模态影像分割新巅峰!Nat Commun:多模态投影通用模型MPUM实现全身医学影像精准分割,助力疾病诊断与跨器官代谢研究 (2025-10-28)

- 高脂饮食致肥胖脂质紊乱?Frontiers in Nutrition揭示膳食尿苷调控肝脏基因与代谢改善脂质稳态新机制 (2025-10-28)

- 重庆市规范部门西医类医疗服务价钱名目及 医保付出政策 (2025-10-28)

- 脊髓损伤患者的康复新曙光!Biomaterials证实通道图案化胶原支架培育功能类器官,高效修复脊髓损伤 (2025-10-28)

- Cell:RAEFISH技术为研究复杂组织中的RNA活性提供了更大、更好的窗口 (2025-10-27)

- 关于举办“损容性皮肤病及医美”稳态管理创新人才高级培训班的通知 (2025-10-27)

- 东北林业大学,首次发表Science论文 (2025-10-27)

- 雷浪潮:建设生养敌对型社会 推进老有所养、老有所为 (2025-10-27)

- 第八届中国医疗东西立异守业年夜赛总决赛在津启幕 (2025-10-27)

- 三阴性乳腺癌迎“破局者”!J Hematol Oncol:现货 CAR-NKT 细胞三重绞杀肿瘤,成本直降90% (2025-10-27)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040