一次注射,持续控糖超一个月!浙大团队开发智能仿生递药系统,实现胰岛素的长效自控释放 |

|

来源:医诺维 2025-03-04 10:36

研究开发了一种新型长效给药平台技术:将胰岛素晶体包封于模拟核被膜的智能聚合物膜(i-crystal),该聚合物膜具有电位敏感通道,实现了葡萄糖与酮体双响应的胰岛素释放。真核生物的细胞核有着一个由脂质双层膜组成的核被膜(NE),其作为基因组的保护性外壳。跨越核膜的核孔复合体构成运输通道,其直径、结构和电荷特性各异,可特异性调控细胞核与细胞质之间的大分子转运。

核孔复合体的精细纳米结构可提供基础尺寸排阻效应,抑制约 40kD 以上的非特异性蛋白转运。超过 40kD 的蛋白质以及核糖核蛋白复合体(RNP)的转运需特定转运受体介导,当单个运输货物或苯丙氨酸-甘氨酸重复核孔蛋白(FG-Nup)网状结构因磷酸化引入负电荷时,转运会被阻断。此外,FG-Nup 的磷酸化可能导致其分解,从而可能使其网状结构更具渗透性

基于高效的尺寸排阻和静电相互作用机制,核被膜的精细纳米结构和生理信号开关的静电相互作用可以精确地调控大分子转运。然而,在人工系统中,实现如此精确的生理信号控制的大分子转运仍然是一个巨大挑战。

2025年2月26日,浙江大学药学院、金华研究院和先进药物递释系统全国重点实验室顾臻教授和王金强研究员团队在NatureNanotechnology 期刊发表了题为:A bioinspired polymeric membrane-enclosed insulin crystal achieves long-term, self-regulated drug release for type 1 diabetes therapy的研究论文。

研究开发了一种新型长效给药平台技术:将胰岛素晶体包封于模拟核被膜的智能聚合物膜(i-crystal),该聚合物膜具有电位敏感通道,实现了葡萄糖与酮体双响应的胰岛素释放。得益于其超高载药量( 95%)与零级释放动力学特性,i-crystal 在 1 型小鼠模型中展现出38天的持续血糖调控能力。

这项研究为 1 型糖尿病提供了 月度注射 的长效治疗方案,通过双信号响应机制预防糖尿病的酮症酸中毒,此外,该技术平台还可拓展至 GLP-1 受体激动剂等其它药物的智能递送,也为药物晶体/粉末制剂为长效可控释放提供了广阔平台。

图:参考文献

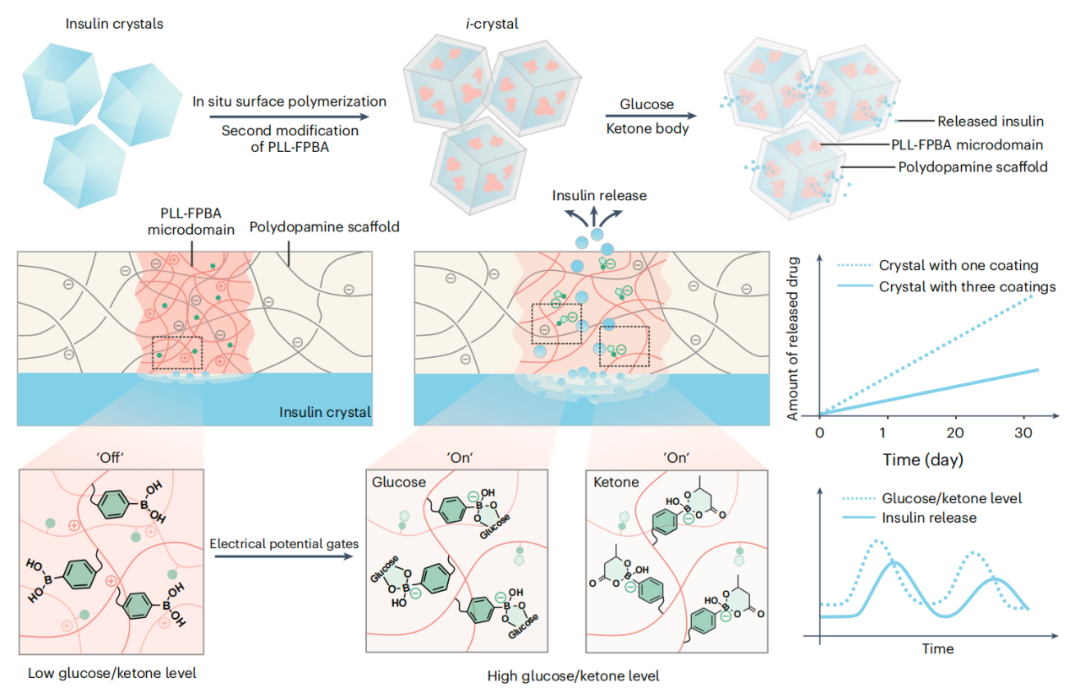

受到核被膜(NE)结构与屏障功能的启发,研究团队开发了一种模拟核被膜的智能聚合物膜包封晶体系统,命名为i-crystal,用于实现胰岛素的长效自调节递送。

i-crystal包含三个关键组件: 1、核被膜仿生纳米膜,厚度约 200 纳米且通道尺寸小于 4 纳米,用于胰岛素转运的尺寸依赖性筛分; 2、胰岛素晶体核心,保证长期治疗期间超高的胰岛素负荷含量和固定的跨膜胰岛素浓度梯度,实现静息状态下的零级胰岛素释放动力学;3、电位门控开关,由4-羧基-3-氟苯基硼酸修饰的多聚赖氨酸(PLL-FPBA)纳米膜微结构域构成,将葡萄糖和酮体信号转化为膜静电相互作用,从而调节胰岛素流出率。

图:参考文献

在正常血糖状态下,微结构域内的 PLL-FPBA 带正电荷,倾向于与微结构域内带负电荷的聚多巴胺链紧密结合。PLL-FPBA 关闭聚多巴胺链之间的通道时,胰岛素流出几乎被阻断,在这种情况下,仅维持基础胰岛素流出率。

当血糖或血酮升高时,葡萄糖和 -羟基丁酸会与聚合物膜微结构域中 FPBA 特异性结合,膜电位变负,聚合物链之间静电排斥作用增强,导致聚合物膜孔道增大,胰岛素释放加快,从而较快地降低餐后血糖;当血糖或血酮回归正常后,膜电位恢复正常,由于聚合物膜微孔的尺寸限制,胰岛素以零级特性缓慢释放,以维持空腹血糖平稳。

该技术首次实现了以酮体为生物标志物的胰岛素智能响应性释放,酮体响应的胰岛素释放可以有效预防酮血症(糖尿病并发症)的发展。

接下来,研究团队进行了体内验证,在链脲佐菌素诱导的 1 型糖尿病小鼠中,一次注射 i-crystal 可使血糖维持正常长达 38 天(这是市售的长效甘精胰岛素的 117 倍),且风险可忽略不计。在 1 型糖尿病小型猪中,连续 5 天每天注射一次i-crystal 可以调节长达 533 小时(约 22 天),且低血糖风险极低。此外,这些聚合物膜会从注射部位逐渐降解移除,且已证明没有毒性作用。

总的来说,该研究开发了血糖响应性智能胰岛素晶体覆膜物注射制剂,可将时长提升至以月为单位,显著提高了外源胰岛素替代治疗的有效性和安全性,为长效胰岛素制剂的临床转化提供了新策略。

更重要的是,这种药物晶体/粉末覆膜技术可发展为长效药物递释平台,工艺简单,在提高载药量的同时降低成本,可用于包覆其他小分子或生物大分子药物(例如GLP-1 受体激动剂)以治疗不同种疾病。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Bio-Protocol:北京妇产医院刘朝晖团队成功构建“内膜外翻”的人子宫内膜类器官(含详细操作步骤) (2025-09-18)

- 18款1类新药首次在中国获批临床! (2025-09-18)

- Cell:mRNA疫苗,进军肺结核领域,增加并超越卡介苗保护效果 (2025-09-18)

- Nature子刊:AI从头设计多肽,精准抑制细胞焦亡,开辟炎症疾病治疗新途径 (2025-09-18)

- Nature:胃的“南北战争”!神经组织竟是调控胃功能分区的幕后指挥官 (2025-09-18)

- Nature Medicine:胖,但健康!遗传学如何“解绑”肥胖与心脏病的宿命关联? (2025-09-17)

- 国内唯一获批干细胞药物首位患者出院,国产干细胞药品取得临床应用突破 (2025-09-16)

- 《自然》:慢性压力毁血糖!科学家发现全新调控血糖神经通路,可快速调节肝脏糖生成,反复压力会钝化此通路,导致糖代谢受损 (2025-09-16)

- FDA监管趋严,如何影响中国创新药出海? (2025-09-16)

- JAMA子刊:重大突破!北京安定医院团队首次证实,ANK3可以预测liafensine治疗难治性抑郁症的疗效 (2025-09-16)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040