国内研究团队揭示家族性腺瘤性息肉病发病机制 |

|

近日,北京大学第三医院付卫研究团队与北京大学汤富酬研究团队联合在国际知名学术期刊《肠道》上在线发表论文,深入探究了结直肠癌的发生发展过程,揭示了腺瘤发生和癌变过程中的重要基因突变和转录组变化特征,为结直肠癌预防、早期筛查和治疗提供了新的线索和思路。

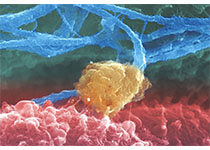

据了解,结直肠癌是全球范围内发病率第三、致死人数第四的恶性,结直肠腺瘤是结直肠癌的癌前病变,从低级别腺瘤发展为腺癌需要10年以上时间。因此,深入解析低级别腺瘤向腺癌转化的生物学机制对于结直肠癌防治有重要意义。

家族性腺瘤性息肉病(FAP)是由APC抑癌基因胚系突变导致的常染色体显性的结直肠腺瘤综合征,表现为大肠肠腔内布满大小不一的腺瘤样息肉,息肉至少在100枚以上。如不及时在肠镜下切除息肉或者手术切除相应肠管,息肉癌变率高达90%以上。FAP患者手术切除标本中有大量处于不同演进阶段的结直肠性病变,这非常有助于阐明结直肠腺瘤的癌变过程。

研究人员对7名FAP患者的手术切除标本进行了全基因组浅测序和全外显子组深度测序,深入研究了同一个体中不同间的谱系发生关系及腺瘤癌变过程中的基因组变异情况。同时,对7名FAP患者及2名散发性结直肠癌患者手术切除标本中的8757个细胞进行了高精度单细胞转录组测序,构建了腺瘤癌变过程的转录组图谱,系统阐述了该过程中基因表达变化的重要特征。

该研究发现,肉眼可见的腺瘤已处于癌变过程后期,对腺瘤的积极处理和密切随访意义重大。出现频率最高的体细胞致病突变是抑癌基因APC基因的二次失活突变,不同个体在其他致病基因突变谱上表现出强烈的个体间异质性。FAP标本大肠上皮中存在区域癌变现象,此发现对于进一步理解结直肠多发腺瘤的发生机制和临床治疗具有重要指导意义。与非FAP标本相比,在基因表达上FAP标本的癌旁上皮细胞已经表现出明显的癌变倾向,此发现进一步证实了对APC胚系突变携带人群进行密切随访的重要意义。

该研究还揭示了腺瘤发生和癌变过程中基因表达变化的关键特征,部分解释了肿瘤细胞中糖酵解增强现象,同时表明三羧酸循环和丙酮酸代谢水平的降低是发生过程中的最早期事件之一,可能是FAP腺瘤预防和治疗的潜在靶点。(100yiyao.com)

医药网新闻

- 相关报道

-

- 中国疫苗,如何守护14亿人的健康防线? (2025-07-28)

- 护肝片哪个牌子效果好?排名第一口碑最好护肝片官方旗舰店,除了护肝常识还需要注意哪些? (2025-07-28)

- 护肝片哪个牌子效果好?2025年十大护肝片排行榜,看完再选不亏 (2025-07-28)

- 屡获殊荣:诺华川西南林业碳汇项目荣获《南方周末》2025年度ESG创新案例奖 (2025-07-28)

- 抗癌药“跨界”发力!Cell:两种老药组合有望逆转阿尔茨海默病记忆衰退 (2025-07-28)

- Cell背靠背:华人团队揭示中风后大脑炎症机制,并提出治疗新靶点 (2025-07-28)

- Nature Medicine:抗体取代放化疗!干细胞移植迎来“温和革命”,范可尼贫血治疗迈出关键一步 (2025-07-28)

- 诺华签约参展明年第九届进博会,成为首批九年"全勤生" (2025-07-28)

- 清华大学开发AI大模型,准确预测人类衰老,登上医学顶刊Nature Medicine (2025-07-28)

- 槲皮素哪个牌子效果最好?2025十大槲皮素排名公布,第一花落谁家 (2025-07-28)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040