跨国药企纷纷转向中国市场 我国逐步向全球新药市场中心靠拢 |

|

医药网12月20日讯 近年来,我国医药市场规模持续快速增长,并一跃成为仅次于美国的全球第二大医药市场。加之2017年6月我国正式加入ICH以来,CFDA先后通过接受境外临床数据、设立临床急需境外新药名单等政策,大大缩短了国内新药进口的时间。

而得益于我国对创新药的加速准入,跨国药企在中国市场的业绩实现了强劲的增长。据各跨国药企公布的2019年三季度报显示,受Keytruda和九价HPV疫苗的驱动,默沙东中国区Q3业绩猛增90%;罗氏、阿斯利康中国区业绩分别增长53%和37%....而良好的增长势头也进一步增强了跨国药企对中国市场的信心,越来越多的跨国药企甚至将中国市场定位为“未来增长的关键支柱”。我国逐步向全球新药市场中心靠拢。

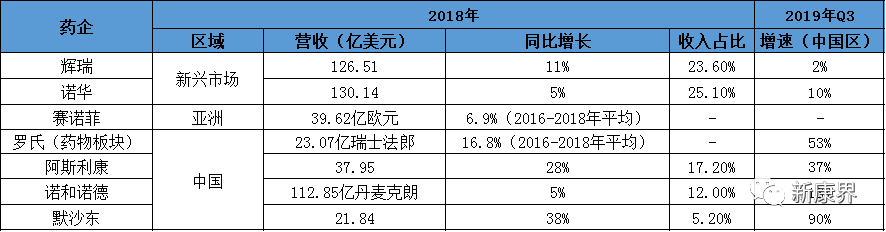

图表1:2018年跨国药企在中国区(或包括中国区)的业绩情况

来源:跨国药企财报,中康产业资本研究中心

不过,受一致性评价、医保控费、“4+7”带量采购、医药目录谈判等国内政策措施的影响,跨国药企的一些高价原研药难以进入医院渠道这个重点市场,再加上快速、大比例的仿制替代,原研药的市场份额不断的缩小。

在这种情况下,跨国药企不得不调整其在华的策略。特别是今年,为了稳固甚至进一步加快其在中国的布局,诺华、辉瑞、赛诺菲、GSK、BMS等多家跨国药企频频动作。

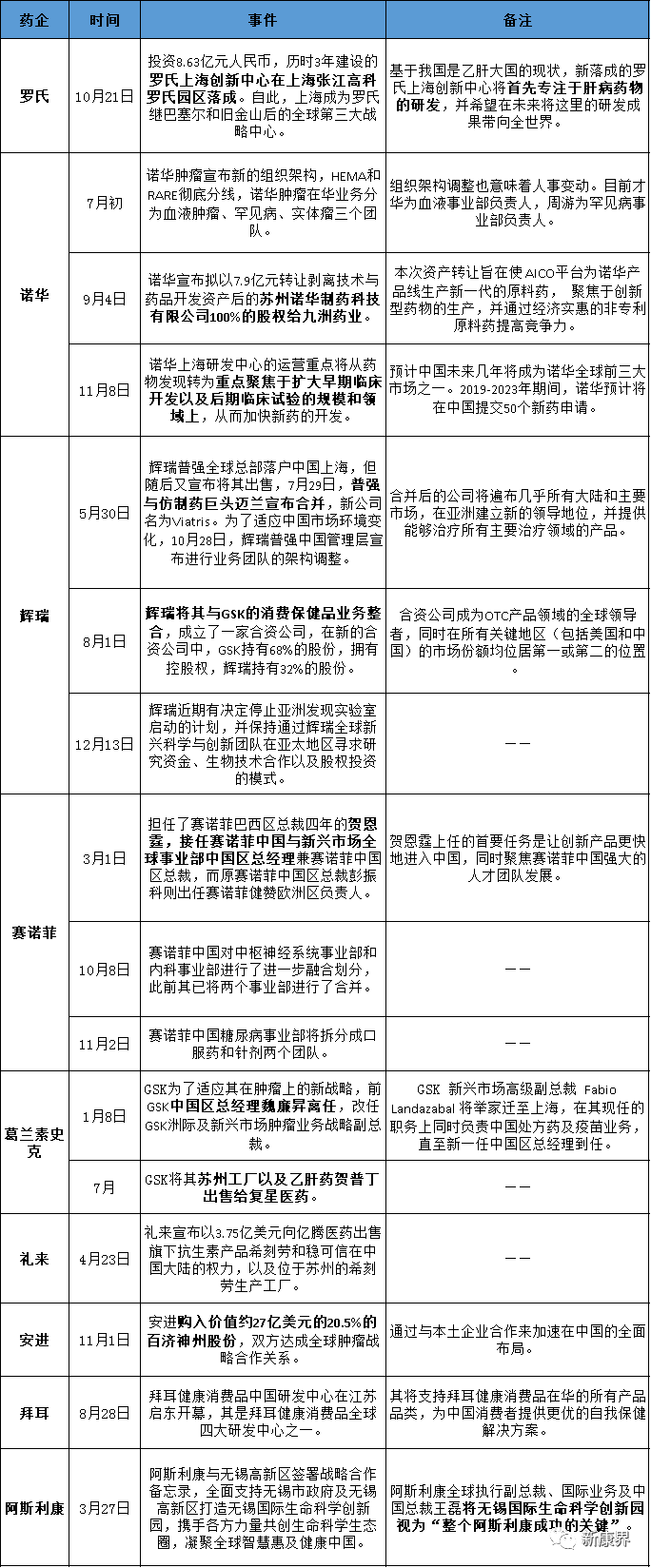

图表:2:2019年部分跨国药企在华动向

来源:公开资料,中康产业资本研究中心

从上表可以看出,2019年,跨国药企在华主要作了这些调整:

1、布局创新药研发

一方面,跨国药企在华建立全球新药研发中心,或是对中国区已有的研发中心进行运营战略的调整,如罗氏、拜耳就有新的研发中心落成,而诺华则将其上海研发中心的运营重点调整为聚焦于扩大早期临床开发以及后期临床试验的规模和领域上。

另一方面,跨国药企通过与本土药企的合作,扩充产品线,同时依靠本土力量加快新药的审批上市等进程。在今年的进博会上,阿斯利康就与德琪医药、上海和誉生物医药等多个本土创新药企就多个小分子药物建立了合作关系。值得注意的是,阿斯利康与这几家中国本土创新药企并不是简单License-out创新药管线的模式,而是形成合作关系共同推进这些小分子创新药在中国乃至全球的研发工作。这种合作方式不仅只是联合研发创新药,还能共同分担研发风险与成本,并共同分享上市后商业收益,当然,以后跨国药企与本土企业还可能衍生出更丰富的合作形式。

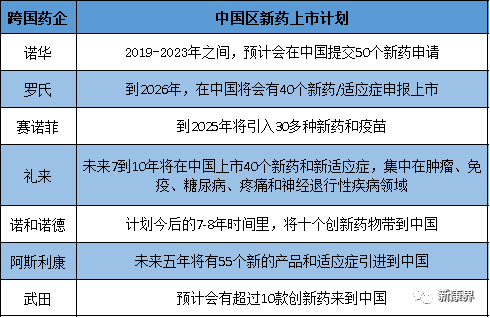

而通过在中国建立研发中心、与本土药企合作等手段,跨国药企在中国的新药上市时间会进一步的缩短,甚至与全球新药同步上市。目前,不少跨国药企都透露了其在中国的新药上市计划,在未来的5-10年内,预计有超过5家跨国药企会在中国提交10-60个新药申请。

图表3:跨国药企未来在中国区的新药上市计划

来源:公开资料,中康产业资本研究中心

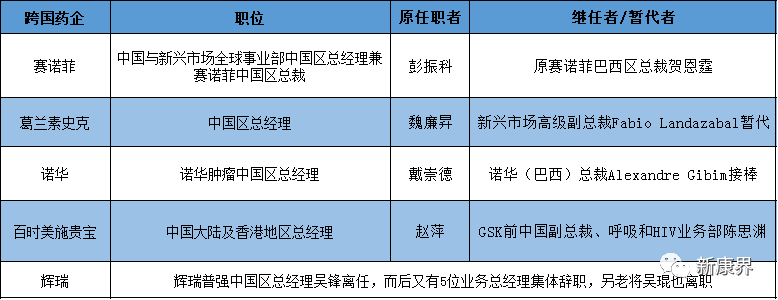

2、人事调整

回顾2019年,多家跨国药企对其在中国市场的掌舵者进行了调整,BMS、赛诺菲、GSK、诺华等跨国药企均包含在内。而这些企业对中国区高层的人事调整,可以说是跨国药企在重新审视了中国市场的生存法后作出的反应。

如辉瑞与迈兰的“联姻”可以说是今年医药行业最热议的事件之一,这两家的合作其实也算是政策倒逼下的一次抱团取暖。而这个事件也带来了一系列的人事变动,为了适应中国市场环境变化,辉瑞普强中国区总经理吴锋离任,而后又有5位业务总经理集体辞职。上个月,辉瑞中国又一名老将吴琨也告别了长达24年的辉瑞工作生涯。

图表4:2019年部分跨国药企中国区高管变动情况

来源:公开资料,中康产业资本研究中心

3、剥离非核心业务

受“4+7”带量采购政策持续推进的影响,跨国药企为了减少原研药受到的冲击,不让部分产品影响业绩,通常都会采取“瘦身”的方式,剥离非核心业务,让自身更加聚焦于核心业务。例如,今年诺华拟以7.9亿元转让剥离技术与药品开发资产后的苏州诺华制药科技有限公司100%的股权给九洲药业,GSK将其苏州工厂以及乙肝药贺普丁出售给复星医药等。

其实,在中国运营的跨国药企从未停止过对本土化研发模式的探索,特别是在目前中国医药产业升级、重构的时段,跨国药企进行战略调整已成常态。跨国药企只有顺势而变,才能更好的在中国市场存活,当然,需要“变”的不仅是研发模式,还包括营销和市场进入方式等方面。

另外,业内普遍认为,创新产品将是跨国药企未来业绩增长的动力来源,而随着中国药品审批的不断提速,跨国药企与本土药企免不了要进行激烈的竞争。而最后谁能从这场争夺战中突围而出,就看其现有的产品布局、销售能力等了。近年来,我国医药市场规模持续快速增长,并一跃成为仅次于美国的全球第二大医药市场。加之2017年6月我国正式加入ICH以来,CFDA先后通过接受境外临床数据、设立临床急需境外新药名单等政策,大大缩短了国内新药进口的时间。

医药网新闻

- 相关报道

-

- 中国疫苗,如何守护14亿人的健康防线? (2025-07-28)

- 护肝片哪个牌子效果好?排名第一口碑最好护肝片官方旗舰店,除了护肝常识还需要注意哪些? (2025-07-28)

- 护肝片哪个牌子效果好?2025年十大护肝片排行榜,看完再选不亏 (2025-07-28)

- 屡获殊荣:诺华川西南林业碳汇项目荣获《南方周末》2025年度ESG创新案例奖 (2025-07-28)

- 抗癌药“跨界”发力!Cell:两种老药组合有望逆转阿尔茨海默病记忆衰退 (2025-07-28)

- Cell背靠背:华人团队揭示中风后大脑炎症机制,并提出治疗新靶点 (2025-07-28)

- Nature Medicine:抗体取代放化疗!干细胞移植迎来“温和革命”,范可尼贫血治疗迈出关键一步 (2025-07-28)

- 诺华签约参展明年第九届进博会,成为首批九年"全勤生" (2025-07-28)

- 清华大学开发AI大模型,准确预测人类衰老,登上医学顶刊Nature Medicine (2025-07-28)

- 槲皮素哪个牌子效果最好?2025十大槲皮素排名公布,第一花落谁家 (2025-07-28)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040