2020年5月Science期刊不得不看的亮点研究 |

|

3.

doi:10.1126/science.aba2658; doi:10.1126/science.aba4357

疟疾感染期间,无数疟原虫同时破坏它们所栖息的红细胞。这种破坏会在感染者体内每隔24小时、48小时或72小时就会引起一波发烧和发冷,这取决于哪种疟原虫虫株引起的感染。多年来,科学家们一直假设宿主的生物节律负责对疟原虫活动的协调和计时。不过,在两 项新的研究中,研究人员发现疟原虫有它们自己的内部时钟(或者说固有时钟),从而既能对宿主做出反应,又能自行振荡。

在第一项研究中,Rijo-Ferreira及其同事们用夏氏疟原虫(Plasmodium chabaudi)感染小鼠,其中夏氏疟原虫感染导致小鼠患上疟疾。他们发现无论是让小鼠长期处于黑暗中,还是改变它们的进食节律,都不会扰乱夏氏疟原虫强大的细胞周期和基因表达节律。当 Rijo-Ferreira团队让夏氏疟原虫感染经过基因改造后具有26小时而不是24小时昼夜节律的小鼠时,这种疟原虫将它们的无性生活周期延长到26小时,而不是典型的24小时,这表明它们是灵活的,对宿主的振荡有反应。

在这一点上,Rijo-Ferreira团队预测,如果这种疟原虫没有内在时钟,它们会在没有明确节律的宿主中很快就变得不同步。但当他们用夏氏疟原虫感染经过基因改造后缺乏昼夜节律的小鼠时,这种疟原虫在5到7天内保持了24小时的细胞周期和基因表达节律,这表明它们 确实有一种内部时钟。鉴于这种疟原虫的内部时钟最终失去了同步性,他们得出结论,它的内部时钟节律依赖于宿主的协调。

在第二项研究中,美国杜克大学生物学家Steven Haase领导的一个研究团队发现当在人血中培养时,四种导致人类患上疟疾的疟原虫虫株在基因表达和细胞周期活动方面也表现出内在振荡。虽然在体外培养的疟原虫比小鼠体内的疟原虫更快地失去同步性,但是在两天的 时间窗口里,它们可以保持自己的节律,这与其他已经被证明拥有昼夜节律的培养系统是相类似的。

4.

doi:10.1126/science.abc2535

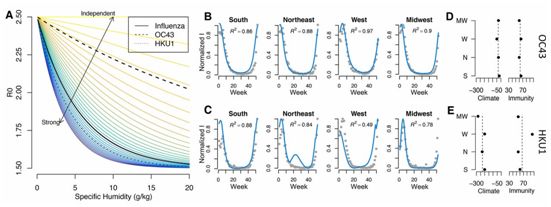

在一项新的研究中,来自美国普林斯顿大学的研究人员发现气候的局部变化不太可能主导COVID-19的第一波疫情。他们发现大量的人仍然容易受到导致COVID-19疫情的新型冠状病毒SARS-CoV-2毒株的影响,而且这种病原体的传播速度意味着气候条件只可能对目前的感染率产生影响。相关研究结果于2020年5月18日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Susceptible supply limits the role of climate in the early SARS-CoV-2 pandemic”。

图片来自Science, 2020, doi:10.1126/science.abc2535。

论文第一作者兼论文通讯作者、普林斯顿大学普林斯顿环境研究所博士后研究助理Rachel Baker说,“我们预测更温暖或更潮湿的气候不会在COVID-19疫情的早期阶段减缓这种病毒的传播速度。我们确实观察到气候对COVID-19疫情的规模和时间有一定的影响,但是总地来说,由于人群中有如此多人存在易感性,无论气候条件如何,这种病毒都会迅速传播。”

图片来自Science, 2020, doi:10.1126/science.abc2535。

论文第一作者兼论文通讯作者、普林斯顿大学普林斯顿环境研究所博士后研究助理Rachel Baker说,“我们预测更温暖或更潮湿的气候不会在COVID-19疫情的早期阶段减缓这种病毒的传播速度。我们确实观察到气候对COVID-19疫情的规模和时间有一定的影响,但是总地来说,由于人群中有如此多人存在易感性,无论气候条件如何,这种病毒都会迅速传播。”

Baker说,这种病毒在巴西、厄瓜多尔、澳大利亚和其他热带和南半球国家的迅速传播---这种病毒在夏季开始流行的地方---表明较暖的环境确实无助于阻止COVID-19疫情。

5.

doi:10.1126/science.abc2241

SARS-CoV-2病毒属于β冠状病毒属,β冠状病毒属包括5种能够感染人类的病原体。在这5种病原体中,SARS-CoV和中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)是两种高致病性冠状病毒。与其他冠状病毒一样,位于SARS-CoV-2病毒表面上的刺突糖蛋白(S蛋白)同源三聚体在受体结合和病毒进入中起着至关重要的作用。S蛋白是一种I类融合蛋白---每个S蛋白原体由S1和S2结构域组成,受体结合结构域(RBD)位于S1结构域上。先前的研究显示,与SARS-CoV类似的是,SARS-CoV-2也利用人ACE2(hACE2)受体进入细胞。科学家们已经发现了许多靶向SARS-CoV或MERS-CoV RBD的中和抗体。因此,筛选出靶向SARS-CoV-2 RBD的中和抗体是当务之急。

在一项新的研究中,来自中国科学院、中国科学院大学、首都医科大学、中国科学技术大学、深圳市第三人民医院、中国农业大学、山西高等创新研究院、中国疾病预防控制中心和中国食品药品检定研究院的研究人员表达了SARS-CoV-2 RBD蛋白作为诱饵,从COVID-19患者外周血单核细胞(PBMC)中分离出特异性的记忆B细胞。编码抗体重链和轻链的可变区分别从不同的B细胞中扩增出来,然后与抗体恒定区一起被克隆到pCAGGS质粒载体中,以产生IgG1抗体。相关研究结果于2020年5月13日在线发表在Science期刊上,论文标题为“A noncompeting pair of human neutralizing antibodies block COVID-19 virus binding to its receptor ACE2”。

医药网新闻

- 相关报道

-

- JAMA:管住嘴、迈开腿,脑更灵!临床3期试验表明,坚持两年改善生活方式可显著改善老年人认知,加以监督、提高强度获益更多 (2025-08-01)

- 艾伯维2025H1:自免双子星116亿美元,FRα ADC增长76% (2025-08-01)

- 鹏瑞利集团、陆家嘴管理局和陆家嘴集团签订三方合作战略协议 拟设立上海首家外商独资三级综合医院 (2025-07-31)

- 为什么女朋友/老婆总爱改主意或纠结?最新Sci Adv:大脑中LINC00473对女性影响显著,使其敏锐地权衡沉没成本和风险收益 (2025-07-31)

- PLoS Comput Biol:人体生物钟在较高温下通过扭曲基因活动来保持24小时的节律 (2025-07-31)

- 喝含糖饮料竟会“改写”肠道细菌 DNA?Nat Commun:软饮料会影响肠道细菌和免疫系统之间的交流 (2025-07-31)

- Cell:指出一篇与冠状病毒抗病毒药物开发相关的研究存在缺陷 (2025-07-30)

- 《科学》:糖尿病治疗重大突破!科学家开发新型分子胶,可将RAS与PI3K亲和力提高500倍,无需胰岛素也可降糖 (2025-07-30)

- 打破昼夜节律局限!Nat Neurosci:CLOCK 基因揭秘人类大脑认知超凡进化的关键密码 (2025-07-30)

- ACS Nano:浙江大学研究发现,人类卵泡液和精浆中存在纳米塑料,影响受精能力和精子质量 (2025-07-30)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040