Nature Communications:揭示肺鱼食壳类的起源和快速进化 |

|

杨氏鱼是泥盆纪西屯脊椎动物群中原始肉食性鱼类的典型代表,是最古老的干肺鱼群的先驱。1981年被中科院院士张弥曼命名,并制成蜡质模型进行研究。从此,这种鱼引起了国际上对肉食性鱼类系统关系和四足动物起源的反思和讨论。随后的研究逐渐证明,杨氏鱼是肺鱼的原始代表,它与包括外来鱼类在内的所有肺鱼形成姐妹群。它的发现也为肺鱼-四足动物的分歧提供了一个约束良好的最小估计时间。然而,杨氏鱼这种曾经挑战传统的肉鳍鱼类分类概念的鱼类,其与食性有关的其他解剖结构,如颌弓、舌弓、鳃弓和腭结构等,至今尚未为人所知。使得肺鱼食壳特征的起源时间和出现顺序不清。近年来,从化石发掘工作中收集的两个杨氏鱼标本幸运地保存了舌弓、鳃弓和腭的结构,相关研究将为回答上述问题带来曙光。

近日,中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员朱民团队于《自然-通讯》年发表了杨鱼类食性的最新研究成果(图1)。该成果发掘了两个解剖结构与食性相关的标本,揭示了杨氏鱼的结壳性,定量分析了肺鱼的分化时间和特征演化速率,为揭示肺鱼食性相关结构的初始变化提供了关键化石证据,为肺鱼结壳性的起源研究提出了全新的假说。

肺鱼是一种可以用肺呼吸的肉鳍鱼。它们的肺实际上是专门的鱼鳔,可以吸收空气。这项特殊技能使肺鱼能够摆脱水的束缚,在河流干涸时潜入洞穴,藏在分泌物形成的茧中等待雨季到来。此外,肺鱼是一种能啃硬骨头的鱼类:它们上颚的内翼骨和下颚的前关节骨都有齿板,起到研磨作用;下颌短而粗壮,直接与头骨相连;下颌的内收肌非常发达。这使得肺鱼有很强的咬合力,可以捕食有硬壳的无脊椎动物。这种特殊的进食方式被称为食壳或食甲。

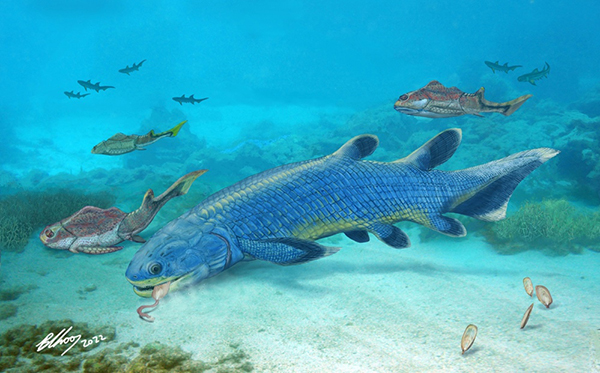

在泥盆纪早期(约4.1亿年前),希望怪鱼被认为是最原始的肺鱼,它具有典型的肺鱼食壳特征,如发达的齿板和短而粗壮的下颚。杨氏鱼的系统发育位置介于有孔虫(肺鱼的另一个重要分支)和外来鱼之间,比外来鱼更原始。因此,杨氏鱼是研究肺鱼食壳起源的关键。本研究中的两个幼鱼标本幸运地保存了舌弓、鳃弓和腭的结构(图2)。化石材料表明,杨氏鱼腭骨后部的内收肌窝深而宽,为内收肌提供了较大的空间,腭骨后缘近垂直,杨氏鱼咬合力应该很强;它的舌头和下颚短而厚,类似肺鱼;内翼骨上牙齿的形状和排列与外来鱼类和其他原始肺鱼非常相似,但杨氏鱼仍保留着外翼骨和膜腭骨,牙齿较大,但牙齿非常厚而钝。根据这些解剖结构,研究还原了杨氏鱼的摄食方式:大而钝的牙齿主要用于碾压猎物,齿板上较小的牙齿起辅助固定作用。

外来鱼和更上进的肺鱼吃壳能力更强。它们的腭骨与大脑和颅骨融合,外翼骨和膜状腭骨缺失,内翼骨增厚形成坚固的齿板,可以有效地磨碎猎物(图3)。桡鳍鱼和有孔虫鱼表现出不同的风格:腭骨眶后部的收肌窝短而浅,舌和颌呈杆状和锯齿状

自鱼类出现以来,肺表现出高度的特异性和多样性,被认为在进化初期经历了快速进化。本工作采用贝叶斯终端定年法对古生代肺鱼的系统发育关系、分化时间和特征演化速率进行了定量分析,分析结果支持了上述假设(图4)。鱼类起源于晚志留世至泥盆纪洛克科夫末期约700万年的窗口期,经历了快速演化。特别是与摄食相关的性状的进化速度明显高于其他性状。

肺自起源以来,迅速进化,成为泥盆纪最多样的食肉有鳍鱼类。相反,肺鱼的另一个主要分支——有孔虫,形态特征相对保守,多样性较低,最终在泥盆纪末期灭绝(图4)。鱼的成功,很可能是因为进化初期食物习性的快速进化,开辟了一个新的生态空间,而开创者杨的《鱼》恰恰记录了这一关键创新的初始状态。

该研究得到了国家和中国科学院战略性主导科技专项和中国科学院地质与地球物理先进学科建设项目的支持。密歇根大学的研究人员参与了这项研究。

1.先锋幼鱼生态修复图(Brian Choo绘制)

医药网新闻

- 相关报道

-

- Cancer Cell:肿瘤内细菌,驱动癌症治疗耐药性 (2025-10-19)

- 哈医大最新研究登上Cell头条:从多组学视角揭示不同器官系统的衰老差异 (2025-10-18)

- Nature Biotechnology:FUGAsseM利器出鞘——一种基于微生物群落共表达的功能预测新范式 (2025-10-18)

- Cell:西湖大学卢培龙团队等首次从头设计出电压门控离子通道,在体内抑制神经元电活动 (2025-10-18)

- Cell子刊:毕楠/崔明/葛红等人揭示肠道菌群可预测肺癌巩固免疫治疗效果及放化疗毒性 (2025-10-17)

- Neuron:高郑润/徐天乐/吴逸雯等揭示中风后情绪障碍的新机制 (2025-10-17)

- Nature系列综述:西湖大学董晨院士系统总结CD8⁺T耗竭的调控因子 (2025-10-16)

- 由趋势观前沿:毕马威正式发布第三届生物科创领航50企业报告 (2025-10-15)

- 从“假基因”到“致病元凶”!Brain新研究:SSPOP基因复合杂合突变诱发儿童癫痫,多模型证实其功能与致病机制 (2025-10-15)

- Science:“吃不胖”的免疫学新解——T细胞胆固醇稳态是决定膳食脂肪吸收的关键 (2025-10-15)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040