EHJ很重:中国首个冠心病多基因风险评分模型诞生 |

|

来源:奇点蛋糕2022-05-10 11:36

因为一个人的遗传背景是先天的,一生都是稳定的,所以可以在早期进行风险评估。

心脏病受环境和遗传因素的影响。近十年来,通过基因组学研究成功发现了数百个冠心病易感基因及相关表型[1]。

在欧洲人群中,已经开发了几种冠心病多基因风险评分(PRS)模型[2-5]。以前的研究表明,PRS可以提高传统临床风险评估的准确性[6]。但PRS模型在欧洲以外人群中的研究很少,在亚洲人群中的预测效果仍有待评估。

近日,中国医学科学院国家心血管病中心/阜外医院顾东峰院士和吕向峰教授领导的研究团队在《欧洲心脏杂志》(欧洲心脏杂志)发表了国内首个冠心病多基因风险评分模型,发现其可以提高基于前瞻性队列的传统临床风险评估模型的再分层能力。

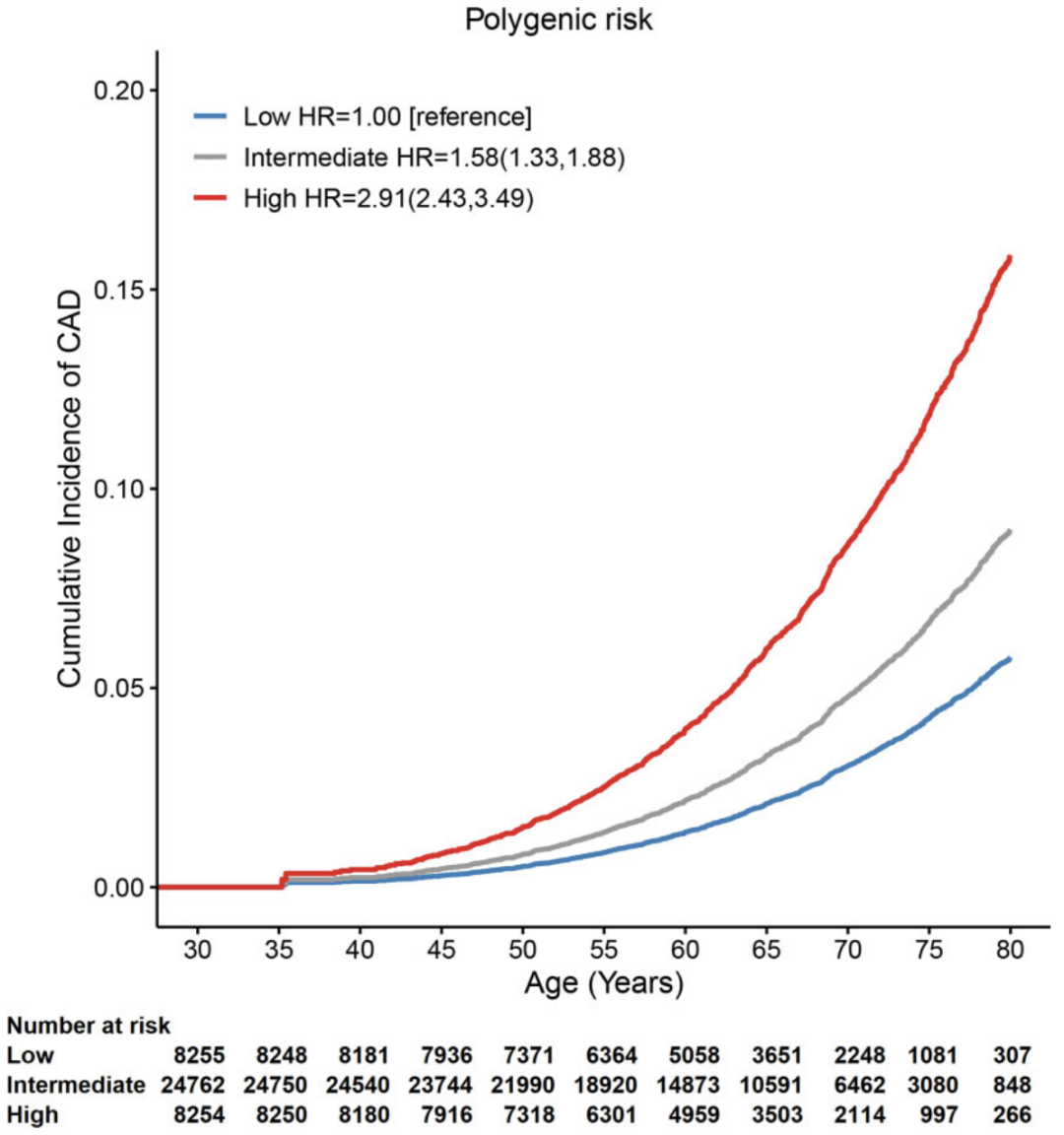

在4万人的随访中(平均随访时间13年),遗传风险高者(最高分20%)的冠心病风险是遗传风险低者(最低分20%)的近3倍(HR=2.91)[7]。

研究论文截图

心血管疾病已被世界卫生组织评估为全球死亡的首要原因。仅2019年(新冠肺炎疫情爆发前),就有约1800万人死于心血管疾病,占全球死亡人数的32%[8]。其中,85%的心血管疾病是由心脏病和中风引起的。

在中国,由于人口老龄化和经济快速发展导致的亚健康生活方式、饮食和环境的改变,冠心病的发病率持续上升[9]。2017年,我国冠心病死亡人数比1990年增加了111.7万人,增幅接近200%[10]。同期,全球冠心病相关死亡率下降30%,但中国冠心病年龄调整死亡率上升20.6%。

而早期干预是控制冠心病发生发展的重要手段。目前《中国心血管疾病风险评估与》(以下简称《指南》)推荐的风险评估模型(China-PAR)是基于传统的临床指标,如年龄、饮食、生活习惯等[11]。遗传信息可靠稳定,临床风险指标多变。遗传风险评分有可能提高临床风险评估的能力,具有巨大的潜在应用价值。

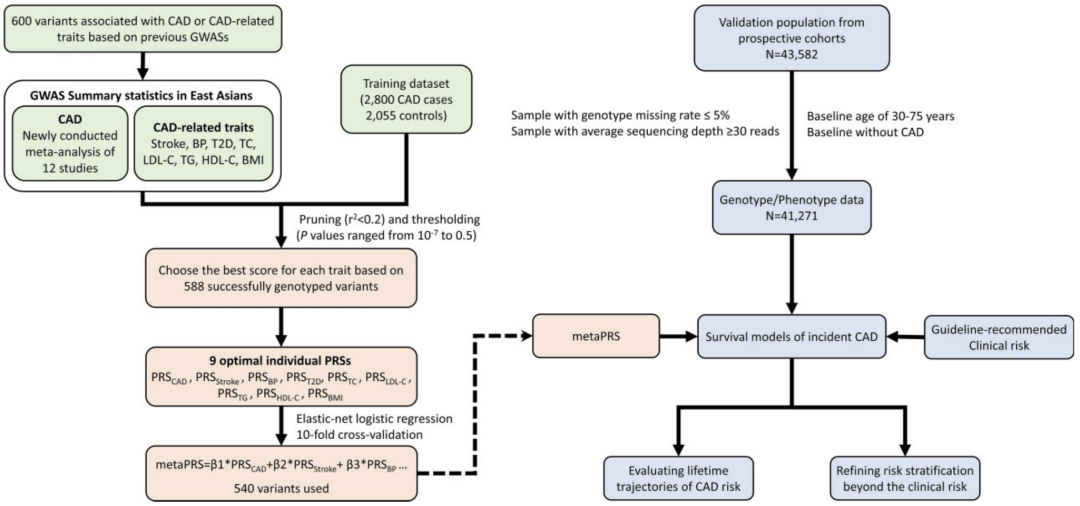

构建遗传风险评估模型,首先要找到可靠的遗传位点。研究团队整合了中国、日本、新加坡、韩国等东亚地区26万人的冠心病基因组数据,锁定了588个与冠心病相关的遗传变异位点。

研究流程图

由于血压(BP)、(HDL/LDL)、甘油三酯(TC)和体重指数(身体质量指数)与冠心病相关,研究人员还在模型构建中整合了这些表型与遗传变异之间的相关性信息。

然后基于由2800名冠心病患者(年龄51.597.36)和2055名对照组(年龄54.777.53)组成的训练集,构建了中国首个冠心病多基因风险评分模型,命名为metaPRS。该评分模型包含540个与冠心病或相关表型相关的遗传位点(P 5x10-8)。

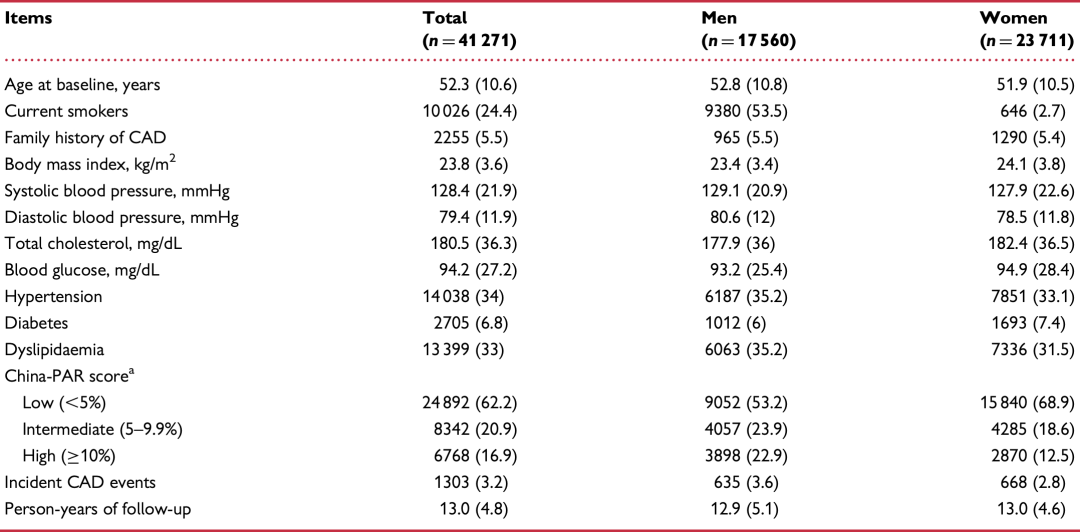

为了验证遗传风险评分的效果,研究小组在超过4万人(年龄52.310.6)(人群特征见图1)的前瞻性队列中综合评估了该模型的效果,男性比例为42.5%。最长随访时间约20年,平均随访时间13年。在随访期间,观察到1303例心血管事件。

图1:一个40,000人的前瞻性队列概述

在被验证的人群中,当遗传风险评分增加一个标准差(SD)时,冠心病的发病风险比为1.44,即发病风险增加44%。

在终生(累计至80岁)风险评估中,高遗传风险者(metaPRS评分最高的20%)的冠心病风险约为低遗传风险者(metaPRS评分最低的20%)的3倍,

图2:验证人群中不同遗传风险水平个体的冠心病终生风险曲线。低危组(20%)遗传评分最低,高危组(20%)遗传评分最高,中危组(20%-80%)遗传评分居中。

既然遗传风险评分与冠心病风险显著相关,能否改进《指南》传统的临床风险评估模型?

将传统的临床风险评估与遗传风险评分相结合,研究人员发现遗传风险评分可以显著提高临床风险评估模型的能力。引入遗传风险评分后,评价模型的C- quantity(一个模型精度指标,值越高,模型越好)增加了1%(P=7.72 x 10-7)。而且,重分类改善指数达到了3.5%。

在临床应用中,遗传风险评分是否能使人更危险分层?

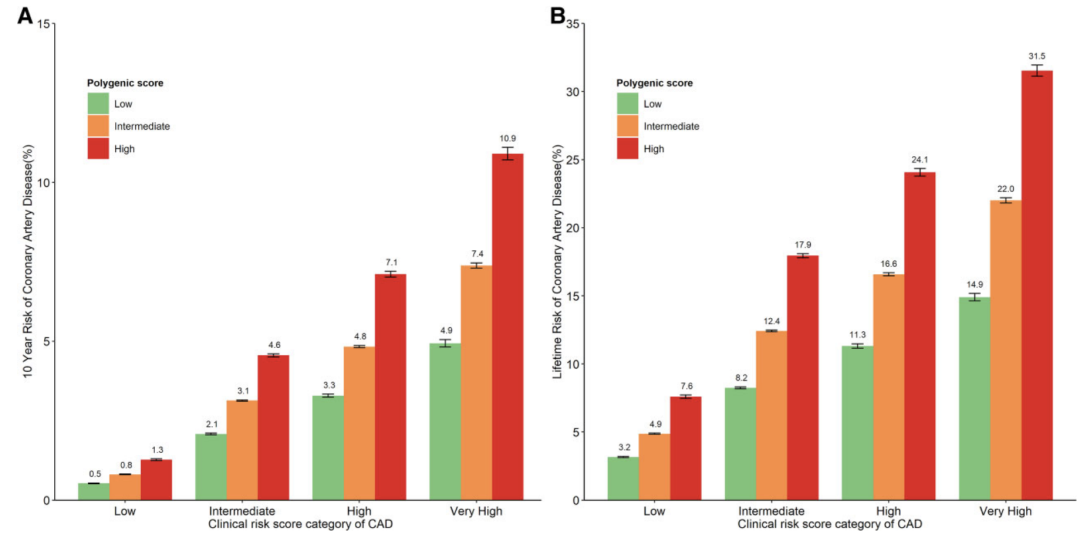

在临床风险高的个体中,遗传风险高者的10年冠心病风险是遗传风险低者的近两倍,分别为7.1%和3.3%(图3)。相应地,终身风险分别为24.1%和11.3%。

图3:冠心病风险在不同风险水平个体中的10年和终生(80岁结束)分布。根据个体传统临床风险和多基因遗传风险,将其分为不同的组。低、中、高、极高危人群10年发病率分别为2.5%、2.5-4.4%、4.5-5.9%、6%。相应地,终生发病率分别为5,5-9.9,10-14.9和15%。低风险组得分最低为20%,高风险组得分最高为20%,中等风险组得分居中为20%-80%。

更突出的是,在具有中等临床风险评分的个体中,具有高遗传风险的个体的10年冠心病风险为4.6%(对应于10%的动脉粥样硬化性心血管疾病风险)。该风险水平相当于那些具有高临床风险和中等遗传风险的个体(4.6%对4.8%)。

根据指南[12],动脉粥样硬化性心血管疾病风险超过10%的个体需要药物治疗。因此,具有中度临床风险的个体很可能因为干预效果的不确定性而错过及时干预。遗传风险评分可以准确识别高危个体,为疾病预防提供重要依据。研究还发现,具有相同临床风险但不同遗传风险的个体之间的风险差异与性别和年龄无关。

因为一个人的遗传背景是先天的,一生都是稳定的,所以可以在早期进行风险评估。与传统的临床风险因素不同,遗传风险不受年龄的影响。因此,遗传风险评分可以弥补传统临床风险评估模型的不足,两者的结合对于人群风险划分和疾病防控具有潜在的应用价值。

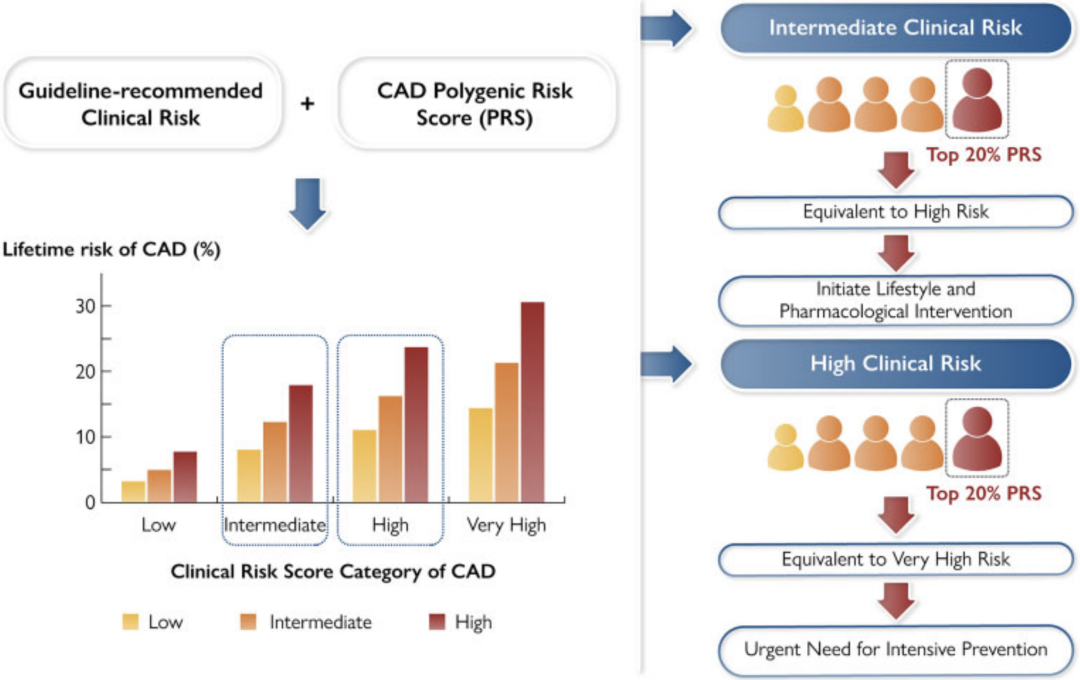

基于以上发现,本研究根据个体的临床和遗传风险提出了心血管健康管理的路径和方案(图4)。003010评论了该研究在预防和同期临床实践中的应用价值[13]:对于年轻人来说,多基因遗传风险评分是在临床风险显现之前识别冠心病高危人群的最有效工具。

图4:研究论文的图形摘要。多基因遗传风险评分可以改善《欧洲心脏杂志》推荐的传统临床风险模型的分层,尤其适用于中度临床风险和高度遗传风险的人群。

如果能根据本研究的发现,开发出一种简易的遗传危险因素检测芯片,实现科技成果转化,并推广到冠心病早发风险预测、高危人群分层和管理等方面。将有助于提高我国心血管疾病防治水平,减轻冠心病负担,造福社会。

版权声明

本网站所有标注“来源:100医学网”或“来源:bioon”的文字、图片及音视频资料,版权归100医学网网站所有。未经授权,任何媒体、网站、个人不得转载,否则将追究法律责任。获得书面授权转载时,必须注明“来源:100医学网”。其他来源的文章均为转载文章。本网站所有转载文章都是为了传递更多信息。转载内容不代表本站立场。不想被转载的媒体或个人可以联系我们,我们会立即删除。

87%的用户都在使用100医疗网APP随时阅读、评论、分享、交流。请扫描二维码下载-

- 相关报道

-

- Cell子刊:毕楠/崔明/葛红等人揭示肠道菌群可预测肺癌巩固免疫治疗效果及放化疗毒性 (2025-10-17)

- Neuron:高郑润/徐天乐/吴逸雯等揭示中风后情绪障碍的新机制 (2025-10-17)

- Nature系列综述:西湖大学董晨院士系统总结CD8⁺T耗竭的调控因子 (2025-10-16)

- 由趋势观前沿:毕马威正式发布第三届生物科创领航50企业报告 (2025-10-15)

- 从“假基因”到“致病元凶”!Brain新研究:SSPOP基因复合杂合突变诱发儿童癫痫,多模型证实其功能与致病机制 (2025-10-15)

- Science:“吃不胖”的免疫学新解——T细胞胆固醇稳态是决定膳食脂肪吸收的关键 (2025-10-15)

- 迈威生物靶向 CDH17 ADC 创新药 7MW4911 临床试验申请获得 NMPA 批准 (2025-10-14)

- 西湖大学开发AI科学家,实现全自动科学发现,两周搞定人类科学家三年工作 (2025-10-14)

- Oncoscience:你的精子在“求救”?印度科学家发现,这些日常习惯正在偷走生育力! (2025-10-14)

- 腹痛便血反复?J Ethnopharmacol:“中医解法”被证实!芍药汤能精准激活肠干细胞,修复黏膜不反复 (2025-10-14)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040