细胞:第一个从零开始合成的微生物组 其功能堪比天然微生物组 |

|

来源:生物技术2022-09-22 1:46

HCom2可靠地模拟了人源化小鼠的肠道承载能力、免疫细胞谱系和代谢表型。研究人员表示,hCom2可以作为理想的肠道微生物组模型的起点。

肠道微生物群(肠道菌群)是一个极其复杂的微生态系统。近年来,通过将微生物组移植到无菌小鼠体内的实验,该领域不断有新的研究成果涌出,证实了这些数以万亿计的小生命对宿主健康有着一系列深远的影响。包括肥胖、糖尿病、肠道疾病、癌症、神经发育和抑郁症在内的精神疾病都与它们有关,微生物组甚至会影响个体对癌症免疫治疗的反应。

然而,到目前为止,各种宿主表型的微生物组组成以及与特定疾病相关的确切细胞和分子机制仍然是一个谜。

最近,在《细胞》杂志上发表的一项新研究中,来自斯坦福大学微生物治疗计划(MITI)的研究团队首次从零开始构建了最复杂、定义最明确的合成微生物组,并成功将其移植到小鼠体内,可靠地模拟了自然菌群的功能。

这一成果为肠道微生物组的研究提供了理想的模型,也为基于工程微生物组的治疗方法的发展打开了大门。

目前,许多关键的微生物组研究是通过粪便细菌移植(FMT)进行的,即从一种生物向另一种生物引入微生物组。虽然科学家通常会关闭特定细胞甚至整个小鼠中的某种基因或敲除某种蛋白质,但没有工具可以操纵给定粪便样本中数百种细菌中的一种。

在这项新研究中,研究人员提出了一个解决方案:通过单独培养细菌,然后与其他细菌混合,从零开始合成微生物组。微生物组中的每个细胞都占据特定的功能生态位,并执行分解和构建分子的反应。此外,还需要确保最终合成的微生物组不仅是稳定的、稳定的(不能出现压倒性菌株),而且是功能性的,能够执行天然微生物组的所有行为。

然而,由于个体之间的差异,不容易将选择的细菌菌株添加到大家庭中,随机选择的两个个体共用不到一半的微生物基因。

因此,研究人员着手设计一个由人类肠道微生物群中最常见的细菌菌株组成的群落。他们分析了来自人类微生物项目(HMP)的宏基因组序列数据,以找到那些存在于几乎所有个体中的细菌,不管它们的丰度如何。

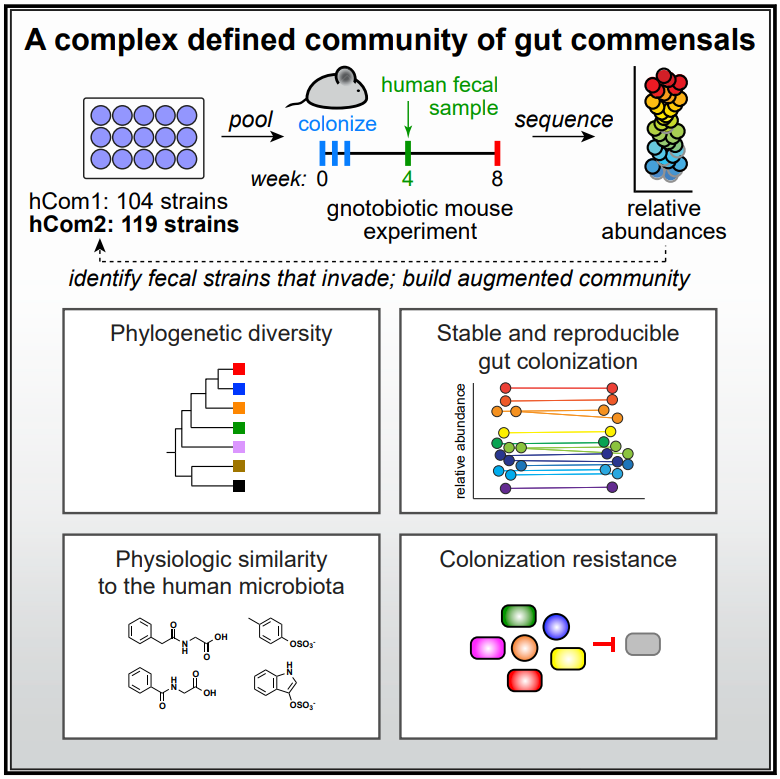

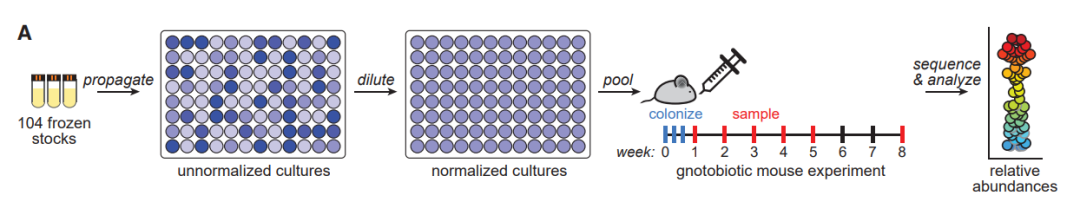

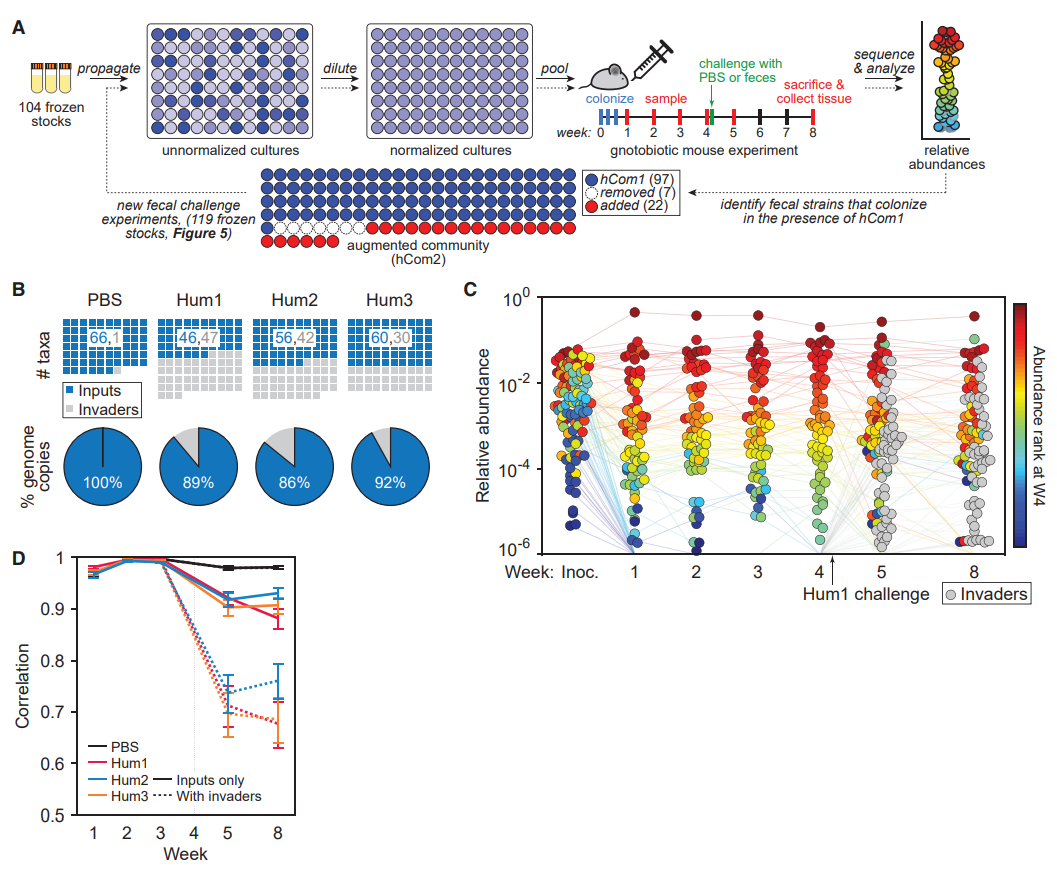

他们选择了人类微生物组计划对象中存在的约20%的细菌菌株,然后在体外构建并表征了由104种细菌组成的特定菌群,他们将其称为hCom1。

虽然这些细菌菌株可以在培养皿中共存,但真正的考验是人工菌群能否在肠道中定殖。接下来,研究人员将hCom1引入精心设计的无菌小鼠。

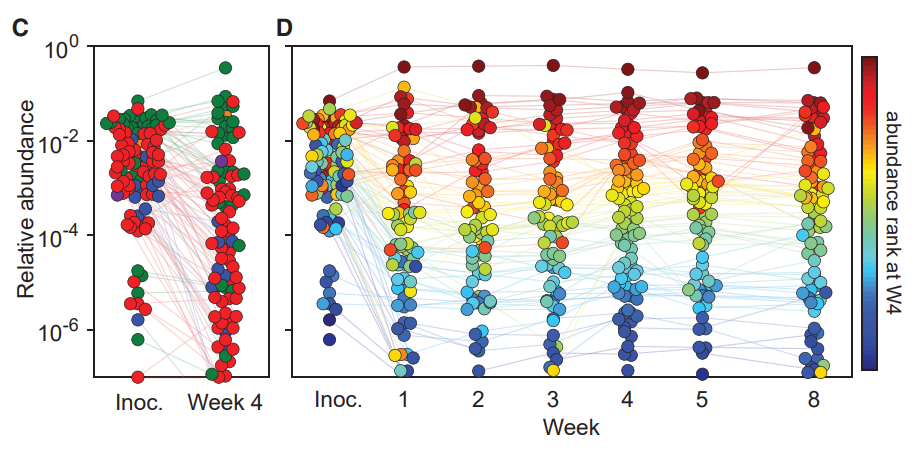

结果令人满意。98%的菌株在无菌小鼠肠道中定植。hCom1非常稳定,两个月内各菌群的相对丰度水平保持不变。

以便使人工菌群更加完整,并确保所有重要的微生物组功能都可以由一种或多种细菌来执行。他们借鉴了殖民抵抗理论。任何被引入现有菌群的细菌,只有能够填补未被占据的生态位,才能存活。

接下来,研究人员将人类粪便微生物组引入hCom1定植的小鼠,并跟踪成功定植的新菌株,试图建立更完整的合成微生物组。

结果显示,在粪便样本攻击的小鼠中,平均89%的基因组拷贝来自第8周的hCom1,剩余的11%代表从粪便样本添加到hCom1的新菌株。尽管添加了新的菌株,hCom1的菌群结构保持不变。因此,hCom1对人类粪便的挑战具有广泛但不完全的弹性。

研究人员在三次粪便移植中至少两次发现了22种新的细菌菌株,主要来自厚壁门或阿利斯提普门。他们将这些菌株添加到hCom1中,并去除那些未能在小鼠肠道中定居的菌株,然后形成了由119个菌株组成的新的合成微生物组(hCom2)。第二次迭代还是通过单独培养,然后混合。而hCom2比hCom1更类似于粪便微生物群的混合物,具有更强的定植抗性。

8acefeed497286a346916067592d.jpg"/>随后,研究人员在无菌小鼠定殖了hCom2,然后用大肠杆菌感染它们。结果发现,与那些被天然然菌群定植的小鼠一样,这些小鼠也能抵抗感染。

总之,hCom2可靠模拟了人源化小鼠的肠道承载能力、免疫细胞谱系和代谢表型。研究人员表示,hCom2可以作为理想的肠道微生物组模型的起点。

研究人员表示,hCom2或其未来版本将使类似的还原论研究成为可能,从而揭示涉及其他领域的细菌制剂,如免疫治疗反应。

先前的研究表明,健康的天然微生物组会产生有益的保护作用。在这项研究中,该团队还通过反复消除或修改某些菌株来进一步确定哪些菌株具有特别的保护作用,并从中发现了几种关键的细菌。他们计划将进一步研究,以将这个范围进一步缩小。

该团队表示,这种从头合成微生物组的方法将使基于工程微生物组的疗法在未来成为可能。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 【参会指南】9月26-27日,2025(第九届)细胞外囊泡前沿与转化大会(厦门站)即将开幕! (2025-09-18)

- 西湖大学最新Cell子刊论文:利用孕妇肠道菌群预测早产风险 (2025-09-17)

- Cell:高分子量tau蛋白抑制海马体神经元活动,导致阿尔茨海默病的认知衰退 (2025-09-17)

- 两篇《自然》:肺癌私联神经元!科学家首次发现小细胞肺癌细胞会在脑内与神经元形成突触,借助电信号促进肿瘤生长 (2025-09-16)

- Sci Adv:新型双特异性抗体有望成为抗击巨细胞病毒的“免疫特种兵” (2025-09-16)

- 《神经病学》:代糖或伤认知!8年随访发现,摄入较多代糖与记忆力、语言流畅性和整体认知能力下降速度提升32%、173%和62%相关 (2025-09-16)

- Nature子刊:超越ADC,中国博后发明ABC药物,重拳出击,精准靶向 (2025-09-16)

- Cell子刊:“滴血验癌”新突破,王延博/张硕等利用细胞外囊泡,精准检测10多种癌症 (2025-09-16)

- 47亿!派林生物易主中国生物,血液制品行业格局将重塑 (2025-09-15)

- 【9月16日直播预告】从样本到洞察:蛋白质组学智能实验室的自动化流程与AI高效赋能 (2025-09-15)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040