科学家利用蝗虫“把脑袋套在脖子上”嗅出人类癌症! |

|

来源:生物探索2022-11-10 18336001

通过分析VOC诱导蝗虫的嗅觉神经反应,可以清晰地区分三种不同的人类口腔癌和非口腔癌细胞,即使在不断变化的环境气味背景下,成功率也能达到100%,而且只需要基于刺激开始后250毫秒内的神经数量。

与人类相比,狗的色觉非常有限,天生近视。然而,上帝虽然关上了视觉之门,却为他们打开了嗅觉之窗。通过碾压人类嗅觉细胞的数量和嗅球的大小,狗可以识别远低于人类识别阈值的气味,因此经常被训练从事缉毒、排爆、破案、救援等工作。在新冠肺炎疫情期间,经过特殊训练的嗅探犬也可以被广泛部署在人群聚集的地方,以加快人流。2022年9月28日,发表在PLOS一号上的一项研究也表明,在应激反应后,狗可以闻到人类的呼吸和汗液样本[1]。

但是,狗虽然嗅觉敏锐,但是训练和护理的成本非常高,而且是有限的二进制输出。有时候,狗狗会因为试图取悦人类或者人类天生的行为偏好而给出错误的判断。然而,制造灵敏的电子狗鼻子是极其困难的,但动物天生就有辨别气味的能力。为此,科学家们想到了借用动物的大脑。

蝗虫是个不错的选择。2020年,圣路易斯华盛顿大学的研究人员在美国海军的资助下,开发了一种半机械蝗虫,用于检测硝酸铵等化学产品,这些化学产品经常被恐怖组织用来制造炸弹[2]。

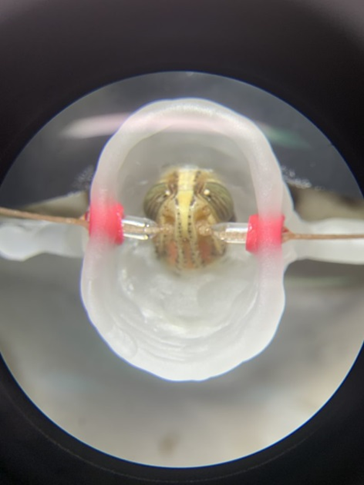

图1蝗虫身上装有传感器,可检测其神经活动(来源:华盛顿大学官网,圣路易斯)

为了让蝗虫对人有用,研究人员通过在蝗虫头部做微型切口并在它们的嗅觉回路中植入电极来改造蝗虫。改造后的半机械蝗虫可以在半秒钟内识别五种不同的爆炸物,并将大脑中的神经活动模式传输给研究人员。

但是这种半机械化的改造影响了蝗虫的寿命。此外,电极植入7小时后,信号记录质量会下降。要保持连续几天的稳定记录,需要定期喂蝗虫或进一步改进操作或电极接口材料。

但是,要把这种半机械的蝗虫应用到人类的疾病上,还有一个问题值得关注,那就是恐怕没有一个病人愿意看到活生生的蝗虫在干净整洁的诊室里爬来爬去。

因此,密歇根州立大学生物医学工程助理教授德巴吉特萨哈(Debajit Saha)在圣路易斯华盛顿大学期间,延续了利用蝗虫嗅觉回路识别气味的想法,开发了一种新的气味识别方案,劫持蝗虫的大脑,然后记录昆虫触角在大脑中发回的气味信号。蝗虫作为模式生物,科学界已经研究了几十年,对其嗅觉传感器和相应的神经回路也有一定程度的了解。与果蝇相比,蝗虫体型更大,外骨骼更强,更适合携带电子设备。

图2将电极插入蝗虫大脑(来源:麻省理工科技评论)

科学家研究电子鼻已经超过15年了。萨哈说,但设计的任何东西都比不上老式生物嗅觉的速度、灵敏度和特异性,尤其是当癌症改变细胞代谢时,这体现在患者呼出的挥发性有机化合物(VOC)的微妙成分变化上。目前最先进的气体传感技术只能识别单一化学成分及其浓度。目前,还没有发现单一的VOC标记物可以指示特定类型的癌症。此外,呼出空气中VOC成分的个体差异和环境中背景气味的存在都会造成干扰。这让萨哈和他的团队思考:为什么不从生物学已经进化了数十亿年的解决方案开始,然后开始设计?

研究结果令人惊讶。通过分析VOC诱导蝗虫的嗅觉神经反应,可以清晰地区分三种不同的人类口腔癌和非口腔癌细胞,即使在不断变化的环境气味背景下,成功率也能达到100%。而且只有刺激开始后250毫秒内的神经数据才能被快速区分。

这一结果将为癌症的无创早期筛查提供新的可能。有数据显示,当癌症处于第一阶段时,患者有80%至90%的存活机会,但如果直到第四阶段才发现,存活机会将骤降至10%至20%。研究人员的下一个目标是增加神经记录能力,延长蝗虫大脑在封闭环境中的存活天数。萨哈解释说:就它的身体功能而言,蝗虫已经死了,我们只是让它的大脑活着。因此,患者不必担心在诊室里看到飞蝗,因为这项研究最终将致力于开发一种没有昆虫的封闭便携式传感器,同时,它将比其他有创技术更早地发现癌症的迹象。

医药网新闻

- 相关报道

-

- NEJM:人工视网膜,帮助老年性黄斑变性患者恢复视力 (2025-10-25)

- 华中师范大学最新Cell子刊论文:开发治疗白血病的多肽类药物 (2025-10-25)

- 《科学》:膳食脂肪重塑昼夜节律!加州大学科学家发现,饮食中不饱和脂肪酸比例会影响昼夜节律,是人体生物钟与季节匹配与否的关键 (2025-10-25)

- 河南中州实验室发表Nature Metabolism论文:揭开大脑髓鞘再生修复的关键 (2025-10-25)

- Nature Medicine:为疲惫的心脏“重启引擎”——基因疗法AB-1002能否逆转心力衰竭的宿命? (2025-10-25)

- 槲皮素哪个牌子好?槲皮素品牌前十名:肺结节该怎么选? (2025-10-25)

- 西安多欧信息咨询 :深耕医疗赛道,以全案服务赋能行业创新 (2025-10-24)

- 便秘药物最新推荐 (2025-10-24)

- 叶酸什么牌子口碑最好 (2025-10-24)

- 加科思药业在AACR-NCI-EORTC国际大会公布泛KRAS抑制剂(JAB-23E73)临床前数据 (2025-10-24)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040