Developmental Cell:解析胚胎前后轴发生的新模式 |

|

来源:清华大学 2023-01-15 15:15

前后轴(anterior-posterior axis,AP axis)建立是哺乳动物胚胎发育中的重要事件,该过程的异常将导致胚胎着床后发育失败与流产。前后轴(anterior-posterior axis,AP axis)建立是哺乳动物胚胎发育中的重要事件,该过程的异常将导致胚胎着床后发育失败与流产。着床后,小鼠胚胎远端内脏内胚层(Distal visceral endoderm, DVE)从远端向胚胎单侧迁移,而后定位于胚胎前侧,形成前内脏内胚层(Anterior visceral endoderm,AVE)。AVE释放的信号分子作用于临近的上胚层(epiblast,EPI),促进其特化具有胚胎体前侧的特征,而对侧EPI由于远离AVE信号而特化形成原条,至此胚胎前后轴正式建立。DVE和AVE作为前后轴形成过程中的关键细胞群体,经典理论倾向于认为它们是细胞迁移过程中同一类细胞的先后两种状态,即DVE是AVE的前体细胞;近年来也有研究提出DVE和AVE是同时存在的两类不同的细胞,且AVE可能来源于非DVE细胞。为此,DVE和AVE具体的起源和特化模式,以及对应的分子调控规律有待进一步揭示。

清华大学生命科学学院周帆课题组在《发育细胞》 (Developmental Cell)杂志在线发表了题为 跨物种解析哺乳动物前后轴发生 (Decoding anterior-posterior axis emergence among mouse, monkey, and human embryos)的研究论文。该研究结合高精度组学与拟时分析,空间分布验证等体系,发现小鼠前后轴形成的关键细胞群体DVE和AVE具有各自独立的起源与发育轨迹;跨物种对比显示非人灵长类与人类胚胎前后轴形成过程中则仅含有AVE细胞;现有基于诱导/重构的类胚胎模型中不含有前后轴相关细胞群体。

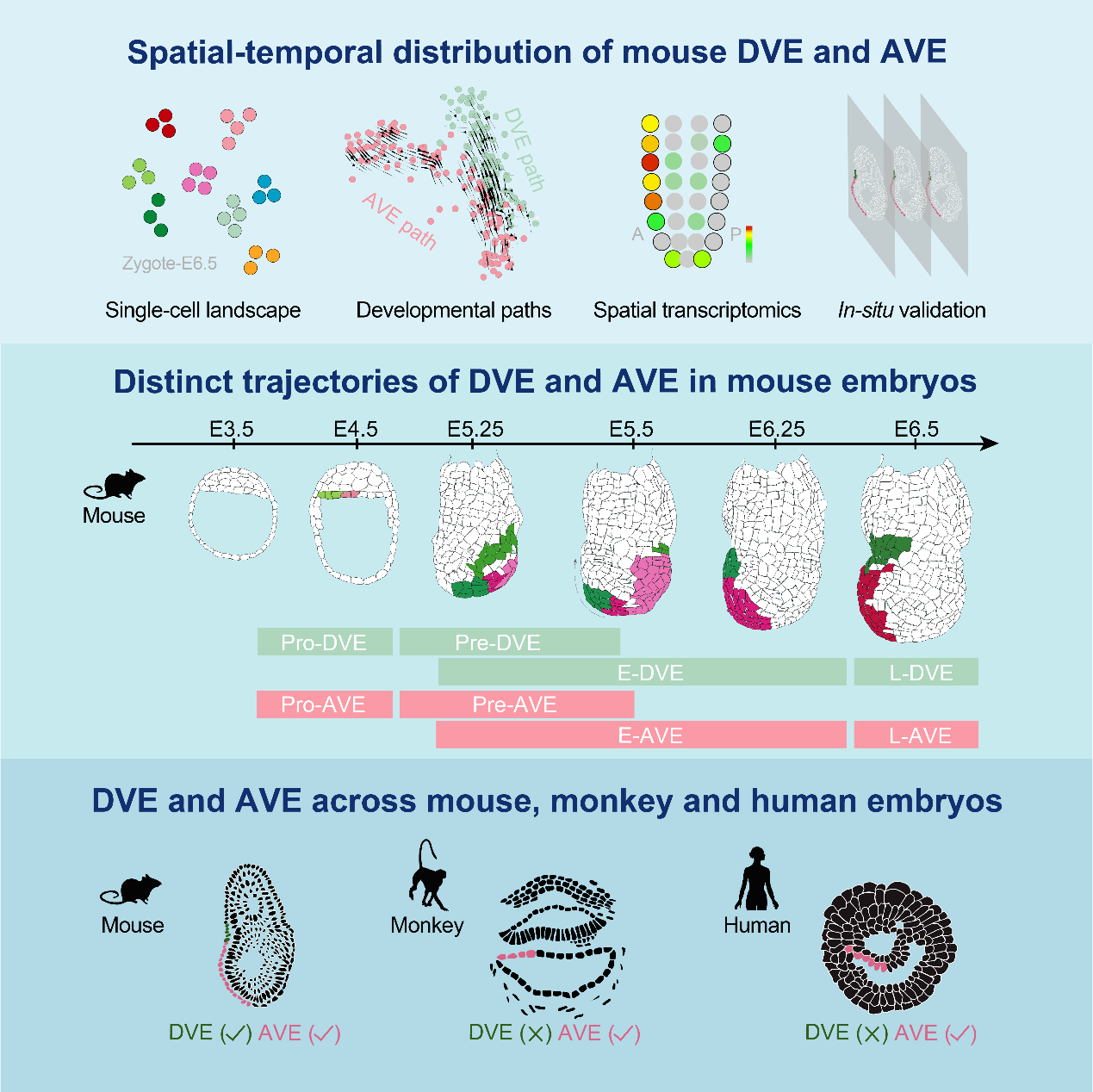

为解析胚胎前后轴形成过程中两个关键细胞群体的起源与发育模式,作者结合单细胞组学分析与拟时预测,发现小鼠胚胎前后轴形成过程中DVE与AVE具有独立的着床前起源,并且在着床后沿着各自的发育轨迹逐渐成熟和特化。结合空间转录组和新标志基因挖掘,作者发现两群细胞从着床前的囊胚阶段开始,共经历了4个代表性阶段:pro-DVE - pre-DVE - early-DVE - late-DVE;pro-AVE - pre-AVE - early-AVE - late-AVE,各个阶段细胞群体具有独特的基因表达模式。为了鉴定DVE与AVE在发育过程中的空间分布特点,作者结合新鉴定的标志分子、全胚胎荧光成像和已发表的空间转录组挖掘,发现多个阶段的DVE或AVE群体能被原位识别与标记,且具有不同的定位与分布规律。进一步,不同物种间细胞群体的基因表达谱对比分析显示,与小鼠不同,非人灵长类和人类胚胎中仅存在AVE相关群体,这暗示不同物种的前后轴相关群体与特化模式可能存在较大差异。

近年来,基于干细胞多能性与自组装特性构建的类胚胎体系为人类胚胎研究带来了新思路。另一方面,类胚胎在体外培养中呈现一定程度的着床后发育瓶颈,而前后轴形成是围着床期胚胎正常发育的前提。为查看类胚胎中是否存在前后轴特化潜能的细胞群体,作者通过进一步的对比分析发现,与人类自然囊胚不同,当前基于干细胞构建的人类类囊胚 (blastoid) 并不含有DVE或AVE前体细胞。该结果暗示在诱导类胚胎的过程和体系中,关注和加入具有前后轴潜能的关键前体细胞,可能是优化类胚胎体系和提升着床后发育潜能的潜在策略。

结合时空转录组学与原位空间分布验证,多角度解析哺乳动物前后轴发生

综上所述,这项研究在基因表达维度上定义了胚胎前后轴发生过程中关键群体DVE和AVE的发育全过程:这两群细胞很可能起源于着床前的囊胚阶段,随后沿着各自独立的发育路径特化,且分别经历了多个代表性阶段。相比小鼠,灵长类胚胎则只含有AVE,现有小鼠和人类胚胎模型缺失DVE或(和)AVE相关谱系。这项研究揭示了哺乳动物胚胎前后轴形成过程中关键谱系的起源与特化规律,为深入理解围着床胚胎发育与分子调控模式提供了线索与依据。

清华大学生命科学学院周帆助理教授为本文通讯作者。清华大学生命科学学院周帆课题组科研助理朱庆元、2020级博士生葛吉涛和2021级博士生刘莹为并列第一作者,参与该工作的还有博士后徐嘉雯和2020级博士生鄢胜镒。清华大学实验动物中心、膜生物学国家重点实验室平台、清华大学尼康影像中心为本研究提供了设备或技术支持。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 国产进口护肝片官方旗舰店口碑对比,护肝片哪个牌子效果最好?十大品牌产品成分解析 (2025-10-28)

- 护肝片哪个品牌最好最安全?喝酒熬夜人群首选护肝产品推荐,Livereliv酒后救急护肝效率高 (2025-10-28)

- 护肝片排行第一名官方旗舰店,2025年保肝护肝产品十大品牌,给肝脏装上呼吸新风系统 (2025-10-28)

- 护肝片排行第一名官方旗舰店,2025年十大保肝护肝品牌推荐,熬夜党的“续命元气珠” (2025-10-28)

- 护肝片哪个品牌最好最安全?十大保肝护肝产品口碑推荐,烧烤火锅后肝脏依旧轻盈如燕 (2025-10-28)

- 水飞蓟宾哪个牌子效果最好?十大进口与国产保肝护肝品牌榜,护肝成分党必看攻略 (2025-10-28)

- 护肝片哪个牌子效果最好?2025年官方旗舰店护肝品牌口碑精选,打工人护肝神器推荐 (2025-10-28)

- 护肝片哪个牌子效果好?脂肪肝和酒精肝综合护理方案,复方协同组方筑牢肝细胞防御壁垒 (2025-10-28)

- 研究揭示绿僵菌分泌两种效应子双向抑制昆虫免疫配体的调控机制 (2025-10-27)

- 清肺止咳化痰难题化解!全球槲皮素十大品牌排行榜:吉清肺凭高口碑登顶 (2025-10-27)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040