Mol Cell:揭示细菌产生抗生素耐药性新机制 |

|

来源:100医药网原创 2023-04-29 20:30

抗生素耐药性是一个全球性的健康威胁。仅在2019年,全世界估计有130万人的死亡归因于抗生素耐药性的细菌感染。来自美国贝勒医学院的研究人员希望为这个日益严重的问题贡献一个解决方案,他们一直在研究在分子耐药性是一个全球性的健康威胁。仅在2019年,全世界估计有130万人的死亡归因于抗生素耐药性的细菌感染。来自美国贝勒医学院的研究人员希望为这个日益严重的问题贡献一个解决方案,他们一直在研究在分子水平上驱动抗生素耐药性的过程。

在一项新的研究中,这些研究人员报告了促进对最常用的抗生素之一---环丙沙星(ciprofloxacin)---耐药性的关键和令人惊讶的第一步。这些发现指出了可以防止细菌产生耐药性并延长新旧抗生素的有效性的潜在策略。相关研究结果发表在2023年4月20日的Molecular Cell期刊上,论文标题为 ppGpp and RNA-polymerase backtracking guide antibiotic-induced mutable gambler cells 。

论文共同通讯作者、贝勒医学院分子与人类遗传学教授Susan M. Rosenberg博士说, 我们实验室以前的研究工作已表明,当细菌暴露在一个有压力的环境中,如环丙沙星的存在,它们会启动一系列反应,试图在抗生素的毒性作用下生存下来。我们发现环丙沙星引发了促进突变的细胞应激反应。这种现象被称为应激诱导突变(stress-induced mutagenesis),产生了突变细菌,其中的一些突变细菌对环丙沙星产生耐药性。耐环丙沙星的突变细菌不断生长,建立了无法再用环丙沙星消除的感染。

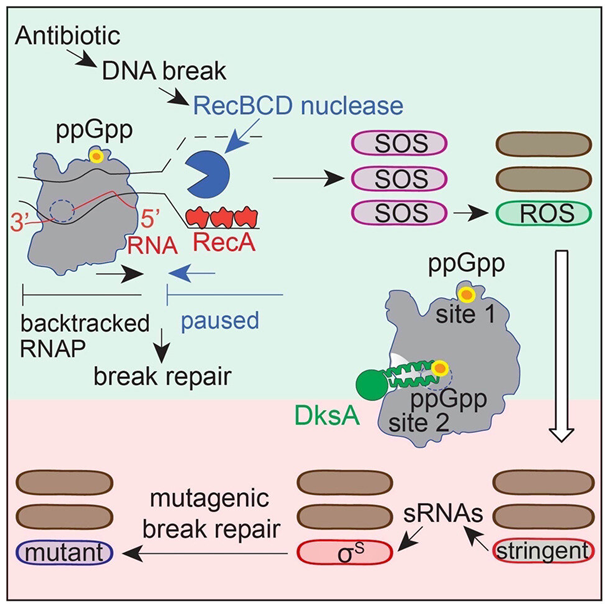

环丙沙星诱发了DNA分子的断裂,这些断裂在细菌内部积累,并因此引发了DNA损伤反应以修复断裂的DNA。Rosenberg实验室对应激诱导突变所涉及的步骤的发现表明,两种应激反应是必不可少的:普遍应激反应(general stress response)和DNA损伤反应(DNA-damage response)。

Rosenberg实验室和她的同事之前已揭示了导致突变作用增加的过程的一些下游步骤。在这项新的研究中,他们发现了抗生素导致DNA断裂和细菌开启DNA损伤反应之间的最初几步的分子机制。

论文第一作者、Rosenberg实验室博士后助理Yin Zhai博士说, 我们吃惊地发现了一种参与调节DNA修复的意外分子。通常情况下,细胞通过产生介导所需功能的特定蛋白来调节它们的活动。但是在这种情况下,开启DNA修复反应的第一步并不是激活某些产生特定蛋白的基因。

相反,第一步包括破坏已经存在的一种蛋白---RNA聚合酶---的活性。RNA聚合酶是蛋白合成的关键。这种酶与DNA结合,将DNA编码的指令转录成RNA序列,然后翻译成蛋白。

Zhai说, 我们发现,RNA聚合酶在调节DNA修复方面也发挥着重要作用。一种叫做核苷酸ppGpp的小分子存在于暴露于应激环境的细菌中,它通过两个独立的位点与RNA聚合酶结合,这些位点对于开启修复反应和普遍应激反应至关重要。干扰其中的一个位点会特异性地在RNA聚合酶占据的DNA序列上关闭DNA修复。

图片来自Molecular Cell, 2023, doi:10.1016/j.molcel.2023.03.003。

论文共同通讯作者、贝勒医学院分子与人类遗传学教授Christophe Herman博士说, ppGpp与与DNA结合在一起的RNA聚合酶结合,告诉它停止并沿着DNA回溯以进行修复。 Herman实验室之前发现了DNA修复-RNA聚合酶之间的联系(Nature, 2017, doi:10.1038/nature23907)。

Rosenberg实验室发现DNA修复是一种容易出错的过程。随着对断裂的DNA链修复的进展,发生的错误会改变原始的DNA序列,从而产生突变。这些突变中的一些会使细菌对环丙沙星产生耐药性。Zhai说, 有趣的是,这些突变还诱发了细菌对其他两种抗生素药物的耐药性。

Rosenberg说, 我们对这些发现感到兴奋。它们为设计干扰抗生素耐药性产生的策略提供了新的机会,并帮助扭转这一全球健康威胁的趋势。另外,环丙沙星破坏细菌DNA的方式与抗癌药物依托泊苷(etoposide)破坏肿瘤中人类DNA的方式相同。我们希望这还可能导致人们开发出对抗癌症化疗药物耐药性的新工具。 ( 100yiyao.com)

参考资料:

Yin Zhai et al.. Molecular Cell, 2023, doi:10.1016/j.molcel.2023.03.003.

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- NEJM:人工视网膜,帮助老年性黄斑变性患者恢复视力 (2025-10-25)

- 华中师范大学最新Cell子刊论文:开发治疗白血病的多肽类药物 (2025-10-25)

- 《科学》:膳食脂肪重塑昼夜节律!加州大学科学家发现,饮食中不饱和脂肪酸比例会影响昼夜节律,是人体生物钟与季节匹配与否的关键 (2025-10-25)

- 河南中州实验室发表Nature Metabolism论文:揭开大脑髓鞘再生修复的关键 (2025-10-25)

- Nature Medicine:为疲惫的心脏“重启引擎”——基因疗法AB-1002能否逆转心力衰竭的宿命? (2025-10-25)

- 槲皮素哪个牌子好?槲皮素品牌前十名:肺结节该怎么选? (2025-10-25)

- 西安多欧信息咨询 :深耕医疗赛道,以全案服务赋能行业创新 (2025-10-24)

- 便秘药物最新推荐 (2025-10-24)

- 叶酸什么牌子口碑最好 (2025-10-24)

- 加科思药业在AACR-NCI-EORTC国际大会公布泛KRAS抑制剂(JAB-23E73)临床前数据 (2025-10-24)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040