《科学》:“早来”的MDSCs促脑癌!约翰·霍普金斯团队在致命脑瘤中发现特殊的早期MDSCs亚群 |

|

《科学》:“早来”的MDSCs促脑癌!约翰·霍普金斯团队在致命脑瘤中发现特殊的早期MDSCs亚群

来源:奇点糕 2025-01-29 16:06

一部分致命脑瘤——胶质母细胞瘤(GBM)内存在大量MDSCs聚集,其中名为“早期MDSCs”(E-MDSCs)的一类特殊亚群,会被有干细胞样特征的GBM细胞募集到肿瘤部位,并与之发生相互作用。给充当 狗腿子 的某些细胞,一直都是奇点糕最常批判的对象,但狗腿子也是要区分一下罪行轻重的,有些免疫细胞确实是被忽悠或者犯下了无心之失,但像髓系来源的免疫抑制细胞(MDSCs),都已经把促癌的方式和罪名刻脑门儿上了,压根就不藏着掖着也不怕当过街老鼠,而且似乎癌细胞恶性程度越高、它们就越热切地帮着作恶。

比如近日,约翰 霍普金斯大学彭博-金梅尔治疗研究所团队在《科学》发表的最新研究成果就显示,一部分致命脑瘤 胶质母细胞瘤(GBM)内存在大量MDSCs聚集,其中名为 早期MDSCs (E-MDSCs)的一类特殊亚群,会被有样特征的GBM细胞募集到肿瘤部位,并与之发生相互作用,进而显著抑制T细胞增殖,发挥促癌作用[1]。

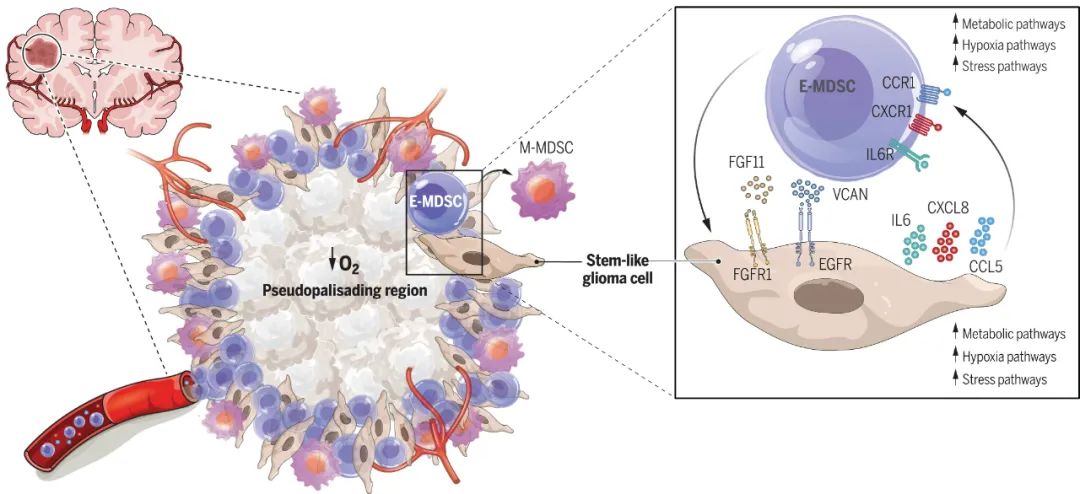

一图总结论文核心内容

作为一种臭名昭著的免疫 冷肿瘤 ,GBM的肿瘤浸润免疫细胞至多能有70%是髓系来源[2],所以它们也必然是导致免疫抑制的主要原因,但主犯具体是哪类髓系细胞,又该怎样针对它们,目前学界还所知甚少。约翰 霍普金斯大学团队此次的研究也从 摸底 开始,对来自33例GBM等胶质瘤患者的75万余个免疫细胞和35万个其它细胞进行了单细胞测序。

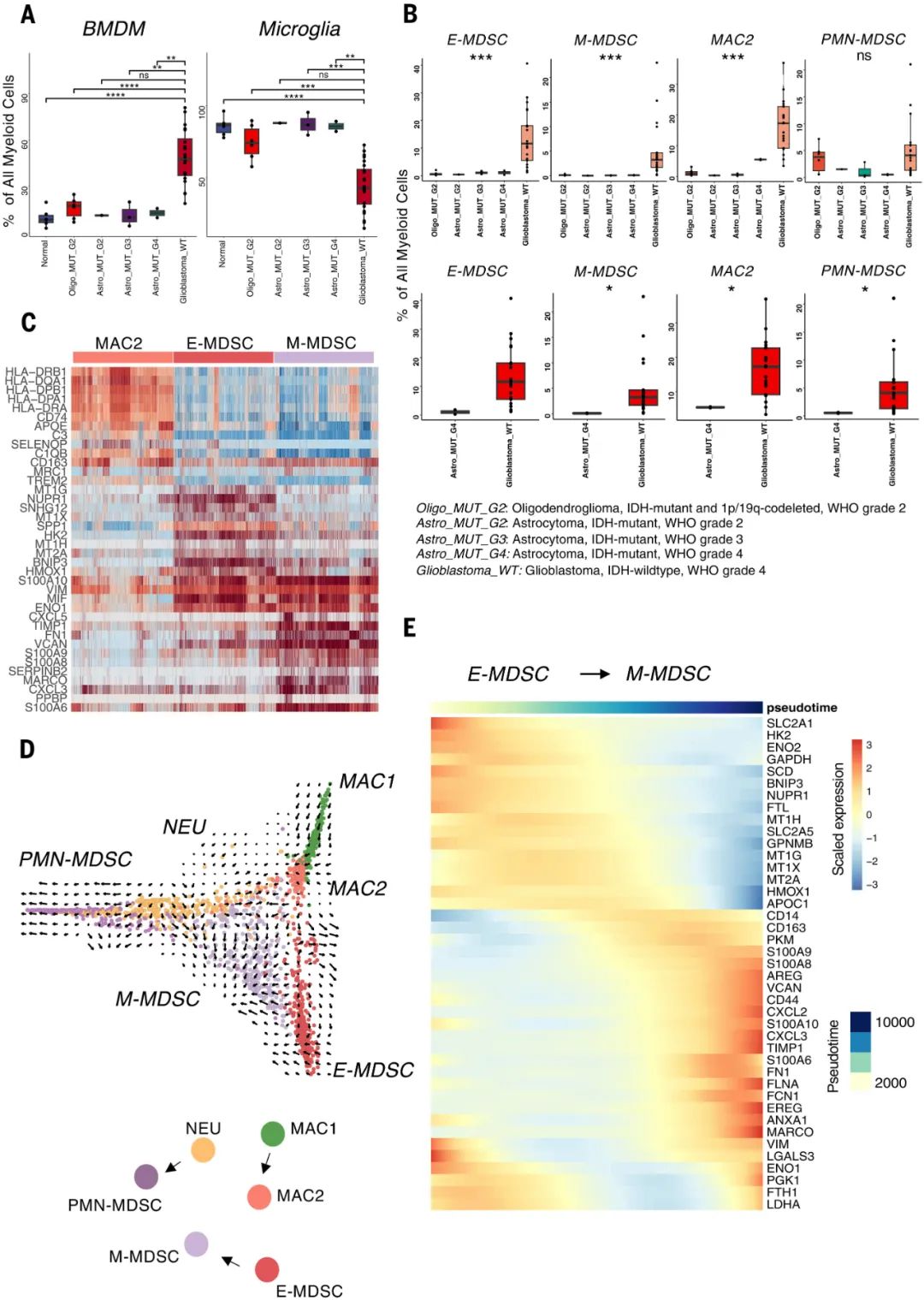

研究者们将测序的全部髓系细胞分为14个亚群,并结合肿瘤类别发现,有2个亚群是仅在预后相对较差的IDH野生型GBM中存在,而不见于IDH突变型或低级别胶质瘤的,其中之一就是缺少谱系标志物表达的E-MDSCs,另一类则是以表达CD14为特征的 单核MDSCs (M-MDSCs),且二者都能显著抑制CD4/CD8阳性T细胞增殖。

IDH野生型GBM内存在两个特殊MDSCs亚群

但从细胞分化轨迹上来看,E-MDSC的出现相对最早,且实际上是M-MDSCs的祖细胞;在从E-MDSCs向M-MDSCs转化的过程中,MDSCs的基因表达状态也会更加类似促癌的M2型肿瘤相关巨噬细胞(M2-TAMs),但同时糖酵解等代谢通路相关基因和适应乏氧环境基因表达下降。

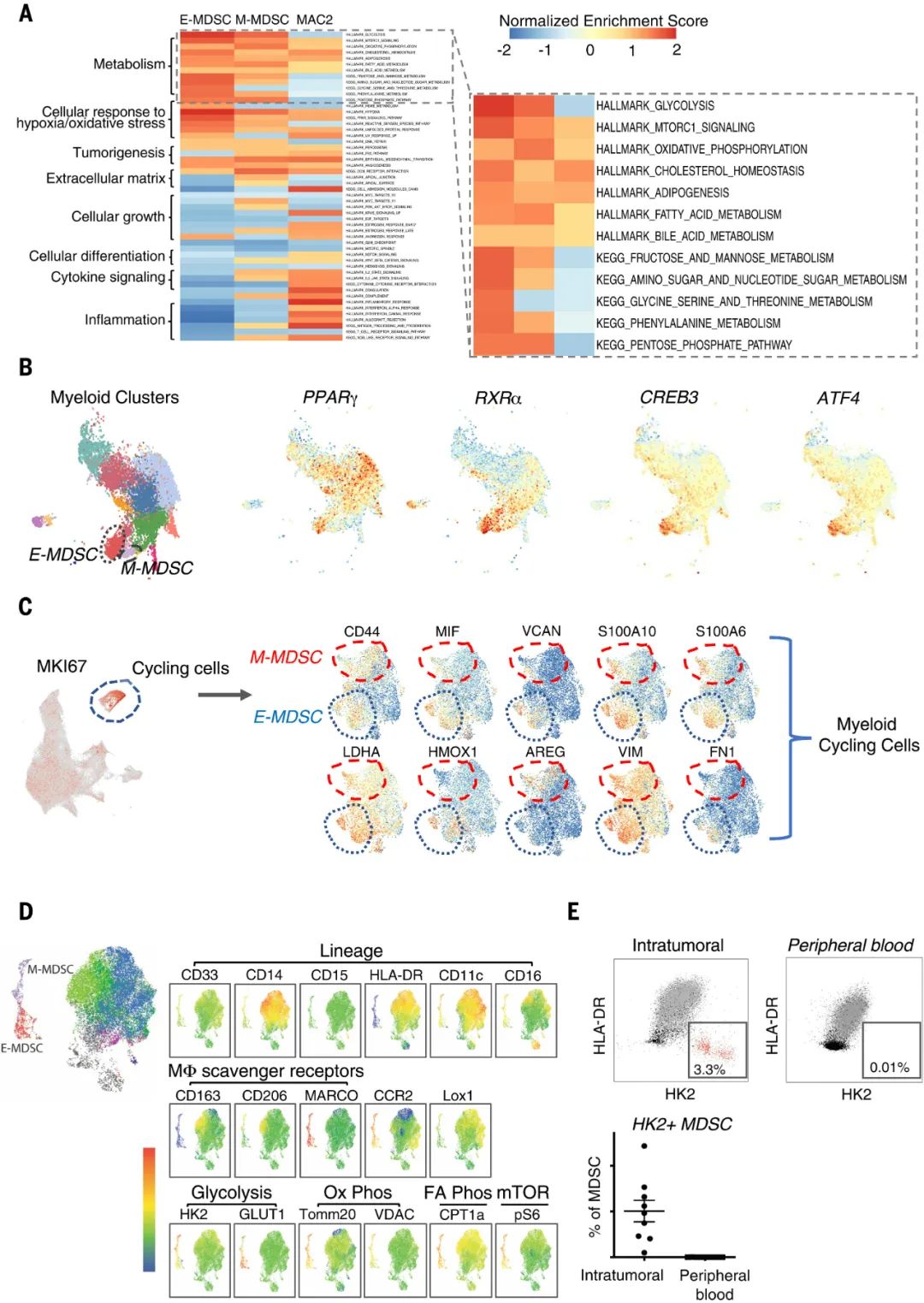

基因集富集分析(GSEA)结果则显示,E-MDSCs在代谢层面的特征其实非常像癌细胞,即能在营养不足的肿瘤微环境内大量摄取和代谢营养,表现为合成代谢(anabolic)和分解代谢(catabolic)通路都极为活跃,这可不是MDSCs常见的表现,同时E-MDSCs还存在乏氧和细胞应激应答通路基因表达的选择性上调,这都是谁教坏的啊?答案显而易见。

GBM内的MDSCs表现出既往未知的特殊代谢特征

接下来,研究者们汇总了髓系细胞和癌细胞等其它细胞两部分的单细胞测序结果,发现E-MDSCs的水平会与一个特定亚群的GBM细胞数量显著相关,而这类GBM细胞正是具有干细胞样特征、对癌症发生有关键作用的癌细胞(特征为SOX9/KLF4等转录因子活性显著增强),且它们还与E-MDSCs 共享 了前面提到的一系列典型代谢特征。

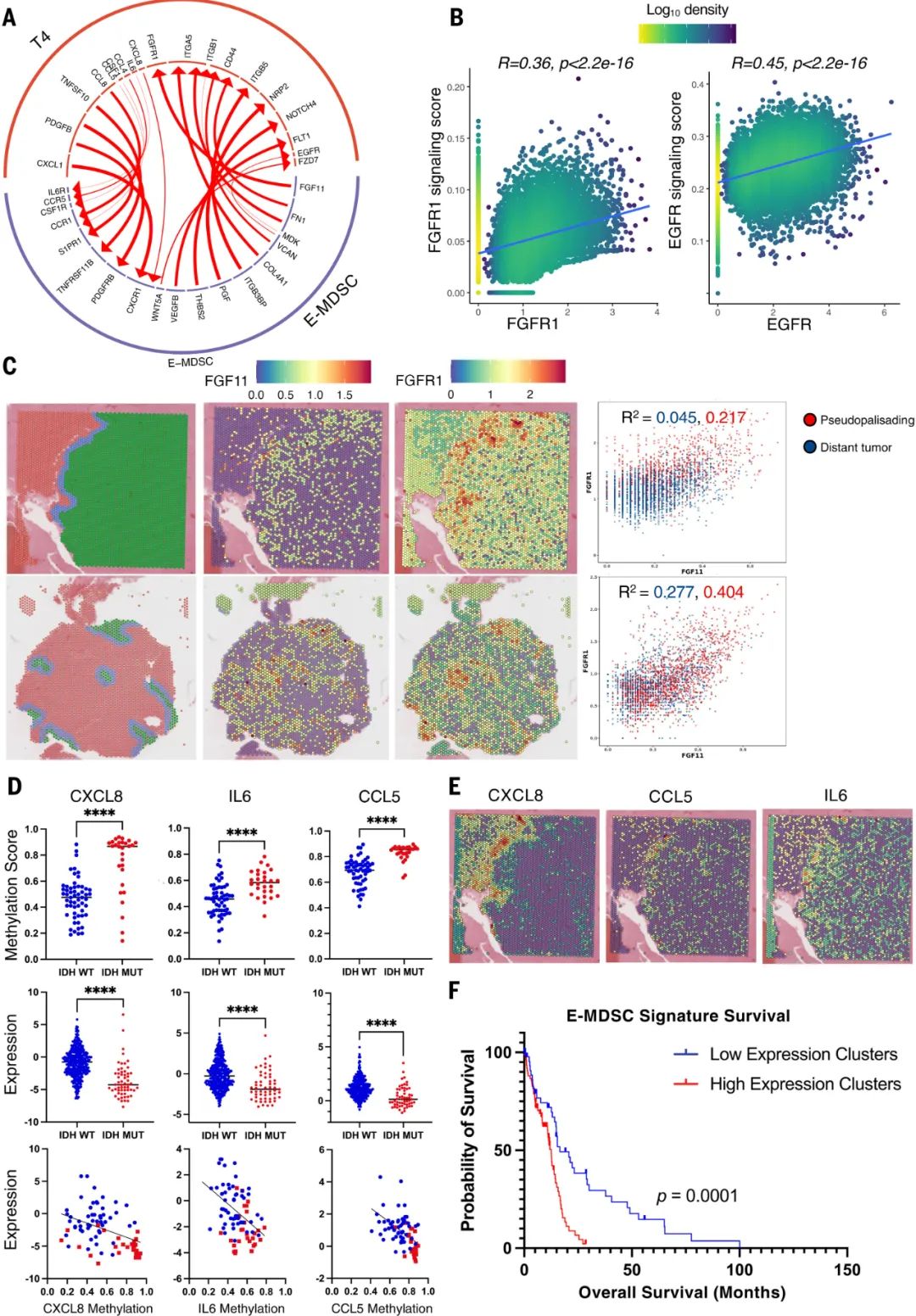

很显然,这两类细胞没什么瓜葛才有鬼了。在GBM肿瘤内名为 假栅栏状 (pseudopalisading)的区域,研究者们发现了干细胞样GBM细胞和E-MDSCs的紧密共存,且两类细胞间存在大量的受体-配体相互作用,例如干细胞样GBM细胞可通过多个不同的趋化因子途径以及白介素-6(IL-6)通路,在肿瘤发生早期将E-MDSCs募集到所在部位;而E-MDSCs反过来也会通过生成FGF11,经FGF11-FGFR1通路加速癌细胞增殖。

干细胞样GBM细胞和E-MDSCs的共定位和紧密相互作用

最后,结合外部数据库及本次研究所见,研究者们证实肿瘤较高的E-MDSCs基因特征评分,是IDH野生型GBM患者预后不良因素,而IDH突变型GBM内很少存在E-MDSCs,则可能是因为IDH突变导致促癌代谢物2-HG在肿瘤内积聚,经表观遗传途径调控了趋化因子编码基因表达,使干细胞样GBM细胞难以募集E-MDSCs,倒是有点因祸得福的意思呢。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 聚焦靶向蛋白降解、小核酸、多肽、细胞治疗等热点议题,与60+行业领袖共探生物医药未来。10月16-17日,深圳,期待您的加入! (2025-09-15)

- Nature子刊:个性化定制碱基编辑器,治疗致命血管疾病 (2025-09-15)

- 智力出现障碍的罪魁祸首!Cell Rep:两种“染色质管家”联手失控,神经元“身份混乱”致认知受损 (2025-09-15)

- Nature系列综述:刘光慧等全面概述人类和非人灵长类衰老标志物 (2025-09-15)

- Cell Syst:肠道微生物的“抗癌奇兵”!科学家阐明2-甲基异柠檬酸的抗癌新发现 (2025-09-15)

- Cell Rep:“逃避”还是“面对”?梅林团队发现了大脑“逃避开关”的秘密,还为焦虑及抑郁等疾病的研究提供新思路 (2025-09-14)

- 明眸皓齿打一生肖,原创解析解答落实 (2025-09-13)

- “诺奖风向标”拉斯克奖出炉,相分离研究先驱获奖,他们阐明了低复杂度结构域的结构和功能 (2025-09-13)

- 研究揭示认知控制大脑活动随年龄呈倒U型发展轨迹 (2025-09-13)

- 炎症TSLP赛道,有“弃子”变“黑马” (2025-09-13)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040