抑郁症难治的症结找到了!最新研究首次证实抑郁症患者大脑细胞外囊泡中70种蛋白质水平失衡,影响突触正常运作 |

|

抑郁症难治的症结找到了!最新研究首次证实抑郁症患者大脑细胞外囊泡中70种蛋白质水平失衡,影响突触正常运作

来源:100医药网 2025-03-07 09:41

研究发现抑郁症患者大脑细胞外囊泡中有70种蛋白质水平与正常人存在差异,这些蛋白质与突触功能相关。该研究为理解抑郁症病理生理学提供新视角,有助于寻找新治疗靶点和生物标志物。

你是否曾注意到,身边有些人总是莫名陷入低落情绪,对曾经热爱的事物失去兴趣,仿佛被一层阴霾笼罩,难以走出?这些可能就是的表现。在现代社会,抑郁症已成为一个日益严重的健康问题,全球范围内深受其扰的人数不胜数。它不仅让患者承受精神上的痛苦,还会对日常生活、工作造成极大的负面影响,给家庭和社会带来沉重的负担。尽管当前的医学水平在不断进步,但现有的抑郁症治疗方法并非对所有患者都有效,这使得探索新的治疗途径成为医学领域的迫切需求。

近期,Int J Neuropsychopharmacol发表的一项研究成果Altered Proteomics in Brain Extracellular Vesicles from Depressed Individuals Who Died by Suicide Implicates Synaptic Processes为我们理解抑郁症的发病机制带来了新的曙光。该研究聚焦于抑郁症患者大脑细胞外囊泡(EVs)的蛋白质组,从微观层面深入挖掘抑郁症背后的奥秘。

细胞外囊泡是细胞分泌的微小囊泡结构,别看它体积小,却在细胞间通讯中发挥着重要作用。它携带的各种生物活性分子,尤其是蛋白质,能够反映其来源细胞的状态。此前,对于大脑组织中EVs蛋白质组的研究相对较少,特别是在精神疾病领域,而这项研究正好填补了抑郁症相关研究的部分空白。

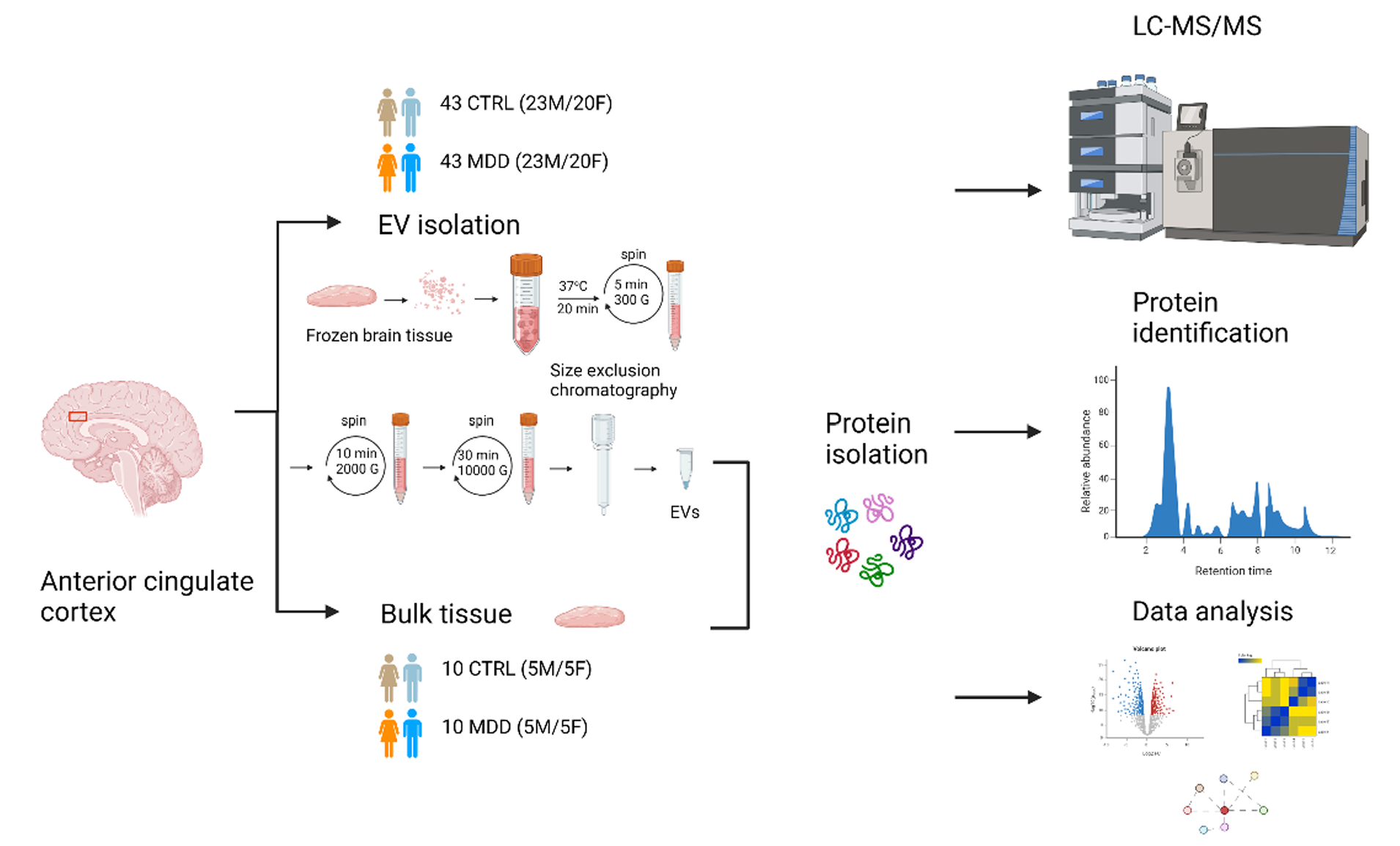

图 1:研究工作流程示意图

下面,我们来重点看看这项研究的关键成果。研究人员对86例个体的前扣带回皮质样本进行了详细分析,其中43例来自神经功能正常的对照人群,另外43例则来自抑郁症患者。研究发现,大脑EVs的蛋白质组与它们所来源的大块组织的蛋白质组存在显著差异。这一发现意义重大,意味着研究大脑EVs能够获得从传统大块组织研究中难以获取的独特信息,为我们探索大脑的微观分子机制开辟了新的道路。

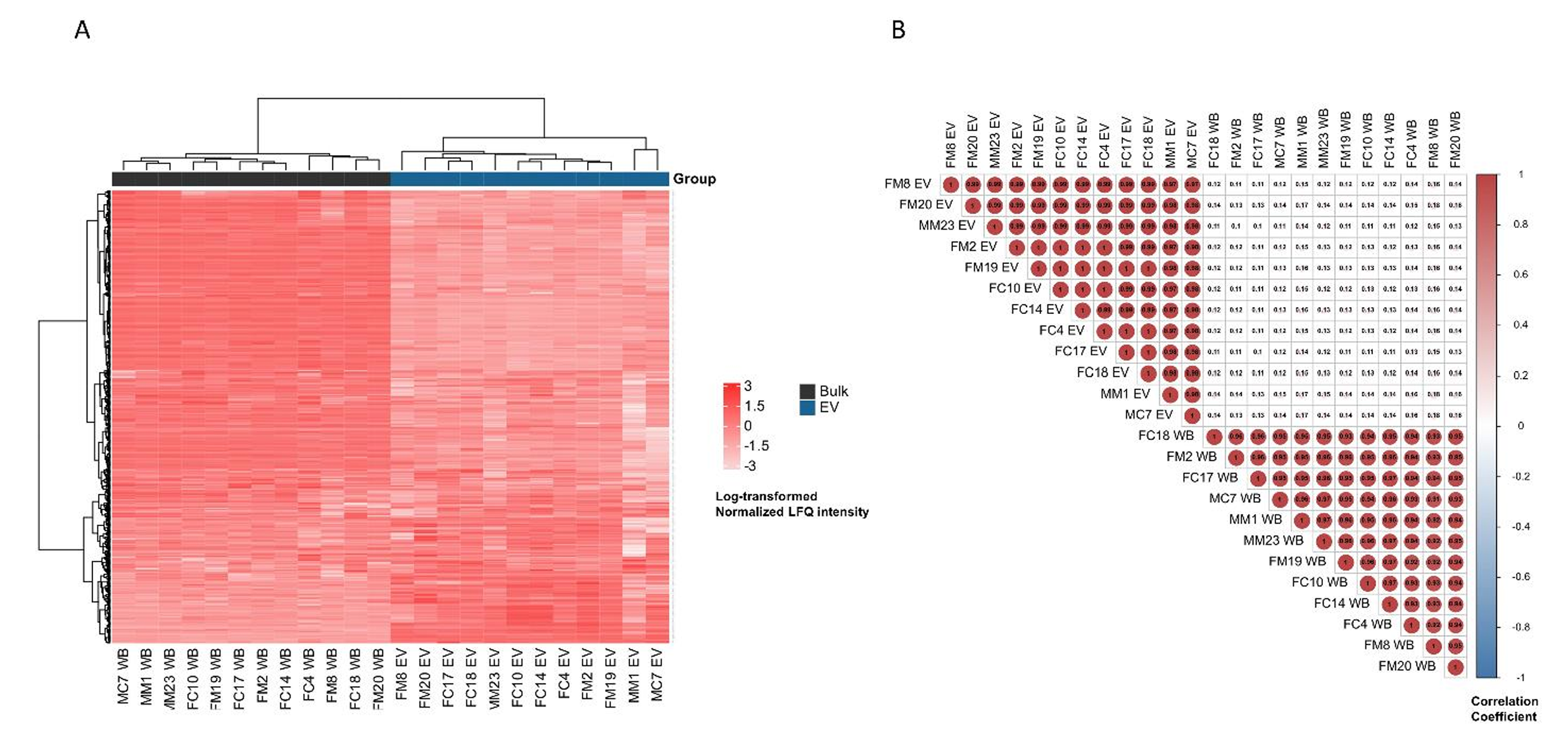

图 2:EVs和相应大块组织蛋白质组谱的比较

进一步对比抑郁症患者和对照组大脑的EVs,研究人员发现了70种蛋白质的水平在两组之间呈现出明显差异。具体来说,在抑郁症患者大脑的EVs中,有48种蛋白质的表达量升高,而另外22种蛋白质的表达量降低。

深入探究这些差异表达的蛋白质后发现,它们与突触功能存在着紧密的联系。从生物学过程来看,这些蛋白质参与了突触组织和神经递质运输等重要环节。突触组织的正常与否直接关系到神经元之间能否建立起准确且有效的连接,而神经递质运输则是神经元之间传递信息的关键步骤。一旦这些过程出现异常,就可能导致神经信号传递受阻,进而影响大脑的正常功能。

在分子功能方面,与GTP结合、糖胺聚糖结合以及谷氨酸结合等功能相关的蛋白质出现了富集现象。GTP结合在细胞内的信号传导过程中扮演着关键角色,参与调节众多细胞活动;糖胺聚糖结合与细胞间的相互作用和信号传递密切相关;谷氨酸作为系统中重要的兴奋性神经递质,其结合过程的异常很可能会影响神经元的兴奋性以及突触的可塑性。

从细胞组成部分分析,谷氨酸能突触、远端轴突和SNARE复合体等相关术语显著富集。谷氨酸能突触是大脑中重要的兴奋性突触,其功能异常与多种神经精神疾病的发生发展密切相关;远端轴突负责神经信号的长距离传导;SNARE复合体则在囊泡与细胞膜的融合过程中发挥着不可或缺的作用,这一过程直接影响神经递质的释放。

图 3:对MDD中差异包装蛋白质的计算机功能后续分析

这项研究首次全面地对抑郁症患者死后大脑组织中EVs的蛋白质组进行了剖析,揭示了大脑EVs蛋白质组与大块组织的差异,以及抑郁症患者大脑EVs中蛋白质的异常表达与突触功能之间的紧密关联。这些发现为我们理解抑郁症的病理生理学提供了全新的视角,对于确定新的治疗靶点和生物标志物具有重要意义,为开发更有效的抑郁症治疗方法奠定了坚实的基础。

虽然目前我们距离彻底攻克抑郁症还有一段很长的路要走,但这项研究无疑是前进道路上的重要一步。它让我们看到了战胜抑郁症的希望,相信随着科研人员的不断努力,未来我们一定能够找到更加、有效的治疗方案,帮助那些深受抑郁症困扰的患者摆脱病痛,重新找回生活的阳光和快乐。(100yiyao.com)

参考文献:

Ibrahim P, Mitsuhashi H, Taylor L, et al. Altered Proteomics in Brain Extracellular Vesicles from Depressed Individuals Who Died by Suicide Implicates Synaptic Processes.Int J Neuropsychopharmacol. Published online February 24, 2025. doi:10.1093/ijnp/pyaf012

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- HICOOL 2025峰会聚焦:签约央企国家队、首发新品、启动国际联合体,国典医药奏响再生医学“三重奏” (2025-10-23)

- 2025年福建省药品检验技能比武圆满收官 (2025-10-23)

- 引领医药项目管理迈向新高度--第二届中国医药企业项目管理大会定于11月在京召开 (2025-10-23)

- 牙周炎伴牙龈萎缩:8款医用级修复解决方案权威推荐 (2025-10-23)

- 辽宁:2025年11月1日起全面完成生养津贴发放至团体 (2025-10-23)

- 放射科与分研院联合研究成果发表于Science子刊,为动脉粥样硬化诊疗开辟新路径 (2025-10-23)

- 用药更少、服用更不便:我国幽门螺杆菌根除医治研讨取得新突破 (2025-10-23)

- 醉酒后光止吐没用!GFX 护肝胶囊用实力护肝脏 (2025-10-23)

- Nat Biotechnol:给免疫细胞“写记忆”!科学家发明不伤DNA的基因开关,抗癌能力有望持久升级 (2025-10-23)

- 《神经病学年鉴》:评估一个简单的转身动作,或可提前8.8年预测帕金森病! (2025-10-23)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040