Nature子刊:拿下难啃的“硬骨头”!蒋田仔团队研发国际首台可穿戴经颅磁刺激设备,重量小于3公斤! |

|

可穿戴式重复经颅磁刺激

脑机接口技术将大脑与机器建立联系,实现脑与外部设备的信息交换,按照信息流的方向可分为脑控和控脑两类。脑控实现了脑信号解码到外部设备的信息转换,而控脑也叫神经调控,通过电、磁、声、光、热等手段,将物理能量写入大脑来干预神经元的活动,实现机器到脑的信息交换。相较于药物治疗,物理神经调控技术因其副作用小、靶向性好,是临床脑疾病治疗的利器。以深部脑刺激(DBS)为代表的有创神经调控技术已在治疗帕金森症等领域取得很大进展。然而,在无创神经调控中,由于亿万年进化形成的头皮、颅骨、脑脊液、脑膜等多层颅脑结构,将脑组织层层保护,使得精确、有效的无创神经调控变得异常困难,始终是神经调控领域中一块难啃的 硬骨头 。

在这场与进化智慧的较量中,一项重要突破是1985年Anthony Barker教授等发明的经颅磁刺激技术(TMS),其利用时变磁场在脑内产生感应电流,从而实现对神经元的非侵入性调控,可以直接激活神经元产生动作电位,是一种阈上的无创神经调控手段,与磁共振成像(MRI)、正电子发射成像(PET)、脑磁图(MEG)并称 脑科学四大技术 ,也是其中唯一的 写入 信号的技术。相较于电休克(ECT)等阈上调控手段,TMS无需麻醉、副作用小、安全性高,在脑健康领域展现出巨大潜力。重复经颅磁刺激(rTMS)已被美国食品药品监督管理局(FDA)批准用于抑郁症(成人和青少年)、偏头痛、强迫症和烟瘾的治疗,其它疾病如精神分裂、帕金森、卒中等的治疗和康复应用正在探索进行中。然而,rTMS的脉冲发放频率很高(可达50 Hz以上),在线圈中产生几千安培的电流,设备功率在几千瓦到几十千瓦,配套的电源和散热设施使得设备重达数十公斤,极大限制了其在临床和科研中的应用。如何将rTMS小型化、甚至实现可穿戴,是科研人员和工程师久攻不克的技术难题。

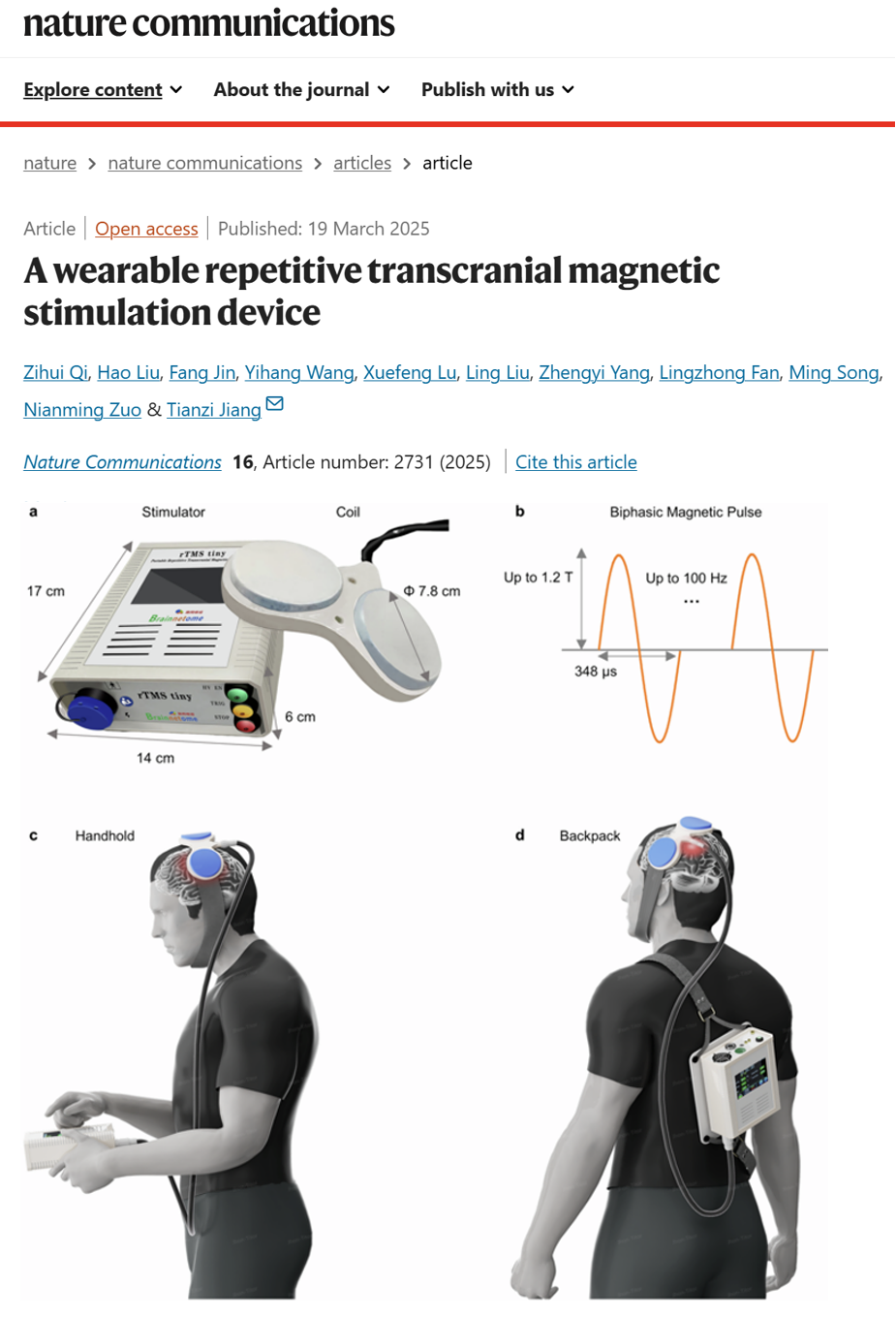

据戚自辉副研究员介绍,研究团队通过轻量级磁芯线圈设计和高功率密度高压脉冲驱动技术的突破,成功将设备的功耗、重量降至进口商用设备的10%,更为重要的是和现有传统商业TMS设备的刺激强度十分接近。在人体试验中,该设备成功诱发了手部和腿部的运动诱发电位(MEP),首次在自由行走过程中实现了rTMS神经调控,揭示了中枢神经系统和不同肢体肌肉活动之间的动态相互作用。

可穿戴rTMS设备在临床和科研中具有巨大的应用潜力。首先,它为抑郁症等神经精神疾病的治疗提供了全新场景的解决方案,患者可在医院、家庭、工作场所甚至旅途中接受不间断、及时的治疗,实现随时、随地、随身的使用,显著扩大受众群体,在满足患者个性化的治疗需求同时,降低就医成本并提高治疗依从性。其次,该设备为研究自然场景下脑功能的动态变化提供了全新工具,通过扰动大脑活动来研究行为或认知的变化,有助于因果地验证自由运动过程中不同脑区的功能。刘浩高级工程师描述,这种可穿戴的rTMS设备未来可与脑电、近红外等非侵入式脑信号检测技术结合,通过对脑信号的实时解码来优化rTMS调控过程,形成可穿戴式闭环rTMS神经调控系统,将提升现有rTMS的治疗稳定性,让闭环脑机接口从实验室走向真实场景的大规模应用成为可能。

脑网络组与脑机接口北京市重点实验室主任蒋田仔研究员表示: 可穿戴rTMS设备的成功研发是神经精神疾病治疗领域的一项重大突破,它将为患者带来更便捷、更有效的治疗选择,同时也为脑科学研究提供了新的工具。我们相信,这项使能技术将会在脑健康和脑机接口领域发挥重要的作用。

中国科学院自动化研究所脑网络组与脑机接口北京市重点实验室长期致力于脑科学与类脑智能研究,在脑网络组图谱、脑机接口技术、神经精神疾病诊疗方法与设备等领域取得了一系列重要成果。该论文的共同第一作者为脑网络组与脑机接口北京市重点实验室的戚自辉副研究员和刘浩高级工程师,蒋田仔研究员为通讯作者。论文的主要合作者包括左年明研究员、宋明研究员、樊令仲研究员、杨正宜副研究员、金芳助理研究员以及王一航、卢雪峰工程师等。该研究得到了国家科技创新2030 脑科学与类脑研究 重大项目定向委托任务和国家自然科学基金等项目的资助。

论文信息:Qi, Z., Liu, H., Jin, F. et al. A wearable repetitive transcranial magnetic stimulation device. Nat Commun 16, 2731 (2025).论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-58095-9

: , , , , , , , , , , , , 。 视频 小程序 赞 ,轻点两下取消赞 在看 ,轻点两下取消在看 分享 留言 收藏 听过

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 相分离研究登上Nature:超越转录调控,mRNA协调易凝聚蛋白稳态 (2025-10-07)

- 动辄百万美元奖金,这些科学大奖想要与诺贝尔奖竞争:它们含金量如何? (2025-10-06)

- Nature:T细胞耗竭的悖论——并非“精疲力竭”,而是“生产过剩”引发的蛋白毒性风暴 (2025-10-06)

- Cell:沉默的基因组,喧嚣的转录场——解密结核菌适应性的隐藏驱动力 (2025-10-06)

- Nature:谁掌控了人类生命的第一个开关?一个被“驯化”的逆转录病毒的自白 (2025-10-06)

- 三个月,改写生命!全球首例帕金森病实现功能性治愈 (2025-10-05)

- AJP:迄今最长时间真实世界安全性分析显示,艾司氯胺酮鼻喷剂的安全性与临床研究和产品说明书中已确定的一致 (2025-10-05)

- Nature子刊:谭蔚泓/邱丽萍团队开发核酸适配体武装的单核细胞疗法,治疗阿尔茨海默病 (2025-10-05)

- 多学科合作精准拆弹!仁济医院成功救治白塞病合并胸主动脉瘤破裂出血患者 (2025-10-05)

- Nature:自闭症的“双面人生”——迟来的诊断背后,是另一套基因密码吗? (2025-10-05)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040