PNAS:新发现!人类的大脑也许能检测出疟疾感染! |

|

来源:100医疗网原创2022-09-14 09336040

疟原虫异养活动产生的血红素可能作为一种警告激素,通过STING1/IFN/CXCL10轴诱导脑内皮细胞的炎症反应,对脑型疟疾的发病和死亡至关重要。

脑型疟疾是恶性疟原虫感染的一种危及生命的形式,主要由脑部炎症引起。最近,在国际期刊《美国国家科学院院刊》上发表了一篇题为“血浆螯合血红素激活脑血管内刺激1促进脑疟疾”的文章。在Via型IFN反应的研究报告中,葡萄牙古尔班基安科学研究所等机构的科学家通过研究发现,大脑中的特殊细胞可以检测到血液中疟原虫的存在,这种疟原虫会诱发脑型疟疾背后的炎症表现。这一研究发现可能为辅助治疗提供新的靶点,并可在疾病初期抑制脑损伤,避免神经系统后遗症的发生。

脑型疟疾是恶性疟原虫感染的严重并发症,恶性疟原虫是疟疾的最致命形式。脑型疟疾常表现为意识不清、昏迷,主要影响5岁以下儿童。这也是撒哈拉以南非洲国家该年龄组儿童死亡的主要原因之一。这些幸存者往往受到神经系统衰弱后遗症的影响,如运动障碍、瘫痪、语言、听力和视力障碍。为了有效防止特定分子和细胞进入大脑,干扰其正常功能,大脑中的内皮细胞只会靠在一起,在血液和器官之间形成一道屏障(血脑屏障)。脑型疟疾是机体对疟原虫感染产生不受抑制的炎症反应,会导致血脑屏障发生显著变化,出现一系列神经系统并发症。

在过去的几年里,该研究领域的专家将注意力转向了一种叫做干扰素的分子,这种分子似乎与病理过程有关。之所以能干扰病毒复制,是因为这种高度炎症分子具有两面性,即它既可以保护组织,也可以造成组织破坏。众所周知,虽然在中医上有一定的抗病毒作用,但在一定的浓度和感染阶段,也会造成肺损伤。脑型疟疾也会出现类似的动态变化。然而,目前研究人员并不确切知道是什么原因导致干扰素的分泌以及参与其中的主要细胞。

在这份研究报告中,研究人员发现,大脑中的内皮细胞可能在早期感知疟原虫感染方面发挥了至关重要的作用。这些细胞可以通过诱导级联事件的内部受体检测感染的存在,这将开启干扰素的产生;接下来,它将释放一种信号分子,并将系统中的细胞吸引到大脑中,从而启动炎症过程。为了得出这些结论,研究人员使用了可以模拟人类疟疾中描述的各种症状的小鼠进行研究,同时使用了一种基因操作系统来消除各种类型细胞中的传感器。当他们提出大脑内皮细胞中的传感器时,他们发现老鼠的症状可能没有那么严重,它们因感染而死亡的情况也相对较少。此时,研究人员意识到,这些脑细胞可能对脑型疟疾的病理表现做出了巨大贡献。

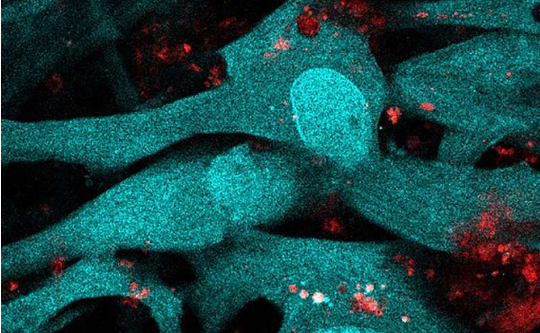

在人脑中可以检测到疟疾感染。

图片来源:特蕾莎派斯,2022

研究人员Teresa Pais解释说,我们认为大脑内皮细胞可能在后期发挥了作用,但我们最终意识到,它们可能从一开始就是参与者。通常,我们会将感染反应的初始阶段与免疫系统的细胞联系起来。现在我们知道这些细胞会做出反应,但可能还有其他器官可以感知感染,因为它们也有相同的传感器。但真正让研究人员惊讶的是能够激活传感器并诱导细胞反应的因子。这个因素可能是疟原虫活动的副产品。一旦进入血液,疟原虫就会侵入宿主的红细胞,并在其中繁殖。它会在红细胞中产生血红蛋白(一种运输氧气的蛋白质),从而获得营养。

在这个过程中会形成血红素分子,以微小颗粒的形式在血液中转运,并被内皮细胞内化。当这种情况发生时,血红素将作为免疫系统的警报。研究人员没有想到血红素会以这种方式进入细胞,并激活内皮细胞中涉及干扰素的反应。这项为期6年的研究让研究人员确定了疟原虫感染期间对脑组织破坏非常重要的分子机制和新的治疗靶点;下一步,研究人员希望通过研究尝试抑制内皮细胞中传感器的活动,同时了解是否可以操纵宿主反应,并在初始阶段阻断大脑的病理表现。

研究人员得出结论,如果我们将这种受体抑制剂与抗疟药物一起使用,我们可能能够阻止神经元功能的丧失,避免后遗症,这是幸存的脑型疟疾儿童面临的一个主要问题。综上所述,本研究结果表明,恶性疟原虫异养活动产生的血红素可能作为一种报警激素,可以通过STING1/IFN /CXCL10轴诱导脑内皮细胞的炎症反应,这对于脑型疟疾的发病和死亡至关重要。(100yiyao.com)

原始来源:

Teresa F. Pais,Hajrabibi Ali,Joana Moreira da Silva等人,《国家科学院学报》

of Sciences (2022). DOI: 10.1073/pnas.2206327119 版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 槲皮素哪个牌子好?2025年槲皮素十大牌子口碑深度评测,第一名专家力荐 (2025-10-30)

- 两篇science子刊揭示联合使用艾滋病毒疫苗可发挥协同作用,以实现不同的抗体启动 (2025-10-30)

- 工信教考数智医械证书培训启航,两大核心方向率先开课 (2025-10-30)

- 市场监管总局颁布七起老年人药品、保健品虚伪鼓吹典型案例 (2025-10-30)

- 恒瑞医药前三季度:营收、净利持续稳步增长 (2025-10-30)

- 护肝片排名第一名,酒精肝吃哪种护肝片好?聚焦成因抓修复代谢 (2025-10-30)

- 护肝片排名第一,升级版水飞蓟哪个牌子效果最好?从活性到养护适配解析 (2025-10-30)

- 扬子江药业集团徐浩宇参加2025中国品牌论坛并作主旨发言 (2025-10-30)

- 《对于展开医养联合匆匆进行为的关照》解读 (2025-10-30)

- 困住“癌王”KRAS-G12V!Nat Chem Biol:研究者揪出脂肪酸酶 ELOVL6,抑制剂让肿瘤缩水还延长生存期 (2025-10-30)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040