Nat Commun:科学家开发出一种用于早期诊断人类阿尔兹海默病的新型检测传感器 |

|

来源:100医药网原创 2023-02-03 09:49

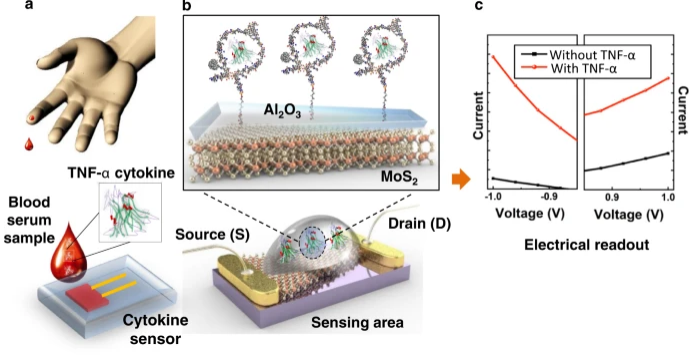

来自西蒙弗雷泽大学等机构的科学家们通过研究开发出了一种用于筛查阿尔兹海默病和其它疾病的新型生物传感器。体液中细胞因子水平的升高与多种健康状况有关,对这些处于低浓度的细胞因子生物标志物的检测或能帮助临床医生在早期阶段患者的疾病。近日,一篇发表在国际杂志Nature Communications上题为 Ultrasensitive rapid cytokine sensors based on asymmetric geometry two-dimensional MoS2 diodes 的研究报告中,来自西蒙弗雷泽大学等机构的科学家们通过研究开发出了一种用于阿尔兹海默病和其它疾病的新型生物传感器;这种传感器能通过检测一类特殊的小型蛋白来发挥作用,即名为肿瘤坏死因子 (TNF )的细胞因子,其主要参与到了机体的炎症发生过程中,异常的细胞因子水平与多种疾病发生直接相关,包括阿尔兹海默病、癌症、心脏病、自身性疾病和心疾病。

TNF 能扮演生物标志物的角色,其是一种能提示机体健康状态的可测定特征。会诱发名为 细胞因子风暴 (cytokine storms)的炎性反应,而且有研究表明,细胞因子抑制剂或许是一种能改善患者生存机会的有效疗法。研究者Michael Adachi说道,我们的目标就是开发一种与当前方法相比侵入性更小、廉价且使用起来更简单的传感器。研究人员所开发的这些传感器较小,且能被放置在医生的办公室里并能帮助诊断包括人类阿尔兹海默病在内的多种不同疾病。

目前有一些已经建立的方法来检测机体的生物标志物蛋白,比如ELISA试验和质谱法等,但这些技术存在几个缺点,这些当前的方法比较贵,还需要将样本送至实验室进行研究,往往需要等待1天甚至更长时间才能得到结果。这种新型生物传感器非常灵敏,其能在极低浓度下(10 fM)帮助检测TNF ,且远低于通常在健康血液样本中所发现的浓度水平,即200-300 fM。

科学家开发出一种用于早期诊断人类阿尔兹海默病的新型检测传感器。

图片来源:Nature Communications (2022). DOI:10.1038/s41467-022-35278-2

目前对阿尔兹海默病进行筛查测试包括利用调查问卷来确定是否该名个体存在症状、大脑成像或进行脊髓穿刺等,其中就包括检测来自潜在患者脑脊液中的生物标志物蛋白。研究人员已经完成了前期的概念验证阶段,并证明了双电极二极管传感器能有效在实验室中对TNF 进行监测,他们计划在临床试验中来验证这种生物传感器从而确保其能有效在含有多种不同干扰蛋白和其它物质的血液样本中检测到目标生物标志物蛋白。研究者Hamidreza Ghanbari说道,我们将会继续测试这种新型设备在利用诸如血液样本等体液进行相同蛋白检测的能力,另一个目的就是利用相同的设备和不同的受体来检测对于阿尔兹海默病更为特殊的蛋白质。

研究者表示,他们还需要确保每个传感器的制作都与他们试图预测或检测的浓度所需要的容许偏差完全相同,而这才是真正的挑战。这种传感器依赖于一种半导体的特性,而这种半导体正在用于研究其二维特性,即二硫化钼(MoS2),这种化合物与普通的半导体、硅或砷化镓(GaAs)相比而言具有不同的特性,而后者的使用范围更广,也更容易被研究和理解。基本上,研究人员在传感区域拥有一个半导体,而当靶向性蛋白与传感器相互作用时就会改变电流的输出,而通过测定这种改变就能测定体液中所存在的蛋白质的浓度。

研究人员利用一类名为二维材料的纳米材料进行研究,这种材料拥有原子级别的薄厚程度,能作为传感层,而这种称之为核酸适体(aptamers)的DNA序列也能被用于2D材料之上。一旦生物标志物蛋白被引入传感器表面,其就会引起电特性的微小改变,而通过观察传感层的电输出,研究人员就能确定这些生物标志物蛋白在简单溶液中的浓度。综上,本文研究结果表明,研究人员所开发的二极管传感器的关键优势就是其简单的制造过程和电气读数,因此其或许未来有望被用于快速且易于使用的诊断工具的开发中。(100yiyao.com)

原始出处:

De Silva, T., Fawzy, M., Hasani, A.et al..Nat Commun13, 7593 (2022). doi:10.1038/s41467-022-35278-2

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 上海药物所×临港实验室合作发表Cell论文:基于结构发现新型抗抑郁小分子 (2025-10-26)

- Mol Cancer:阻断甲状腺激素受体为前列腺癌治疗提供了新的途径 (2025-10-26)

- Science子刊:卞修武团队发现增强CAR-T细胞抗肿瘤效果的基因修饰策略 (2025-10-26)

- Nature Biotechnology:直击囊胚“混沌期”——长时程活体成像首次捕捉人类囊胚的染色体分离灾难 (2025-10-26)

- JNCCN:戒烟也应当是癌症治疗的一环!13万名癌症患者数据分析结果显示,癌症确诊后及时戒烟可大幅降低死亡风险,改善手术预后 (2025-10-26)

- NEJM:人工视网膜,帮助老年性黄斑变性患者恢复视力 (2025-10-25)

- 华中师范大学最新Cell子刊论文:开发治疗白血病的多肽类药物 (2025-10-25)

- 《科学》:膳食脂肪重塑昼夜节律!加州大学科学家发现,饮食中不饱和脂肪酸比例会影响昼夜节律,是人体生物钟与季节匹配与否的关键 (2025-10-25)

- 河南中州实验室发表Nature Metabolism论文:揭开大脑髓鞘再生修复的关键 (2025-10-25)

- Nature Medicine:为疲惫的心脏“重启引擎”——基因疗法AB-1002能否逆转心力衰竭的宿命? (2025-10-25)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040