Nature Medicine:复旦大学贾天野团队发现青少年精神健康障碍共有的神经机制 |

|

基于多认知维度 脑指纹 ,构建跨疾病NP因子

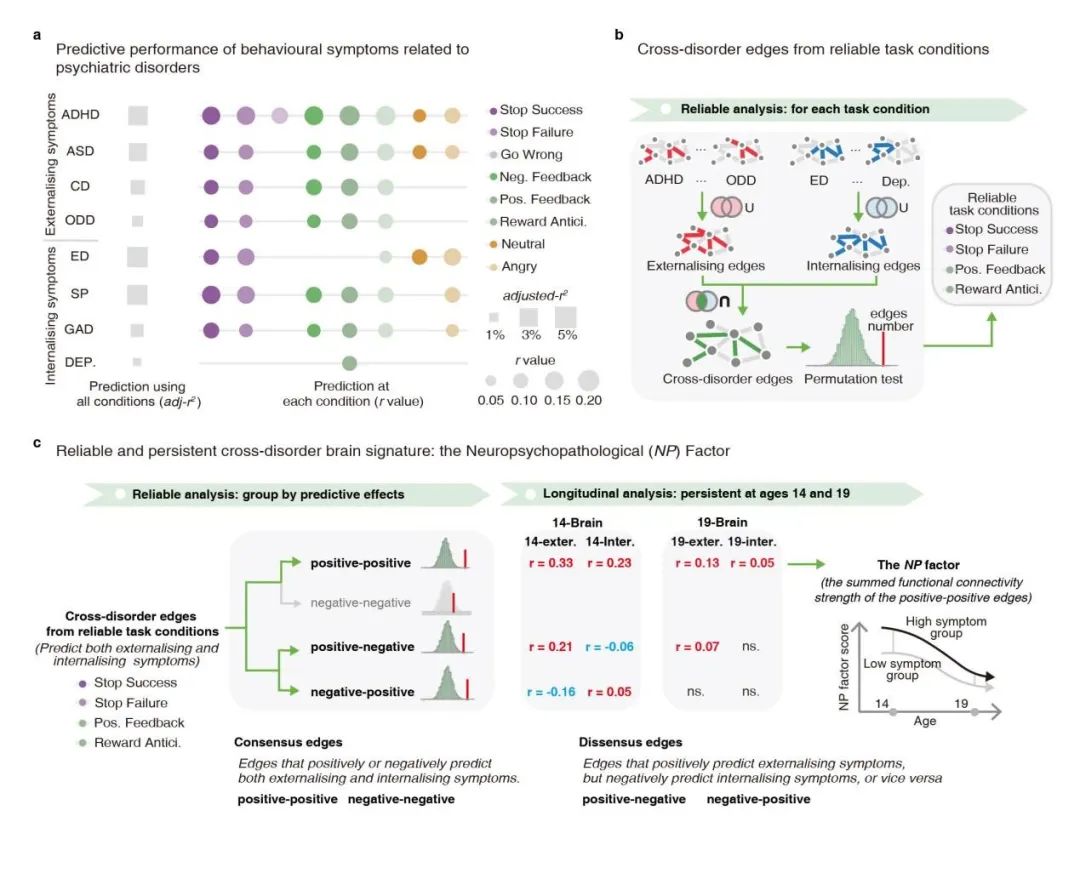

首先,该研究利用一个包含2000名被试的大规模青少年纵向随访队列,其包括 奖赏加工 行为抑制 和 情绪加工 三种任务态脑功能影像数据,构建了多认知维度的任务态功能连接组;并进一步利用连接组预测模型(Connectome-based predicting model)分别得到了四种内化精神症状(抑郁、焦虑、特定恐惧症和进食障碍)和四种外化精神症状(孤独症、注意力缺陷多动障碍、对立违抗性障碍和品行障碍)的脑指纹;最后,基于理论假设和纵向随访数据,整合纵向稳定的跨内化和外化症状的脑指纹,首次构建了精神病理学神经因子 NP因子。

图二:NP因子建构流程

解析NP因子的神经生物学机制

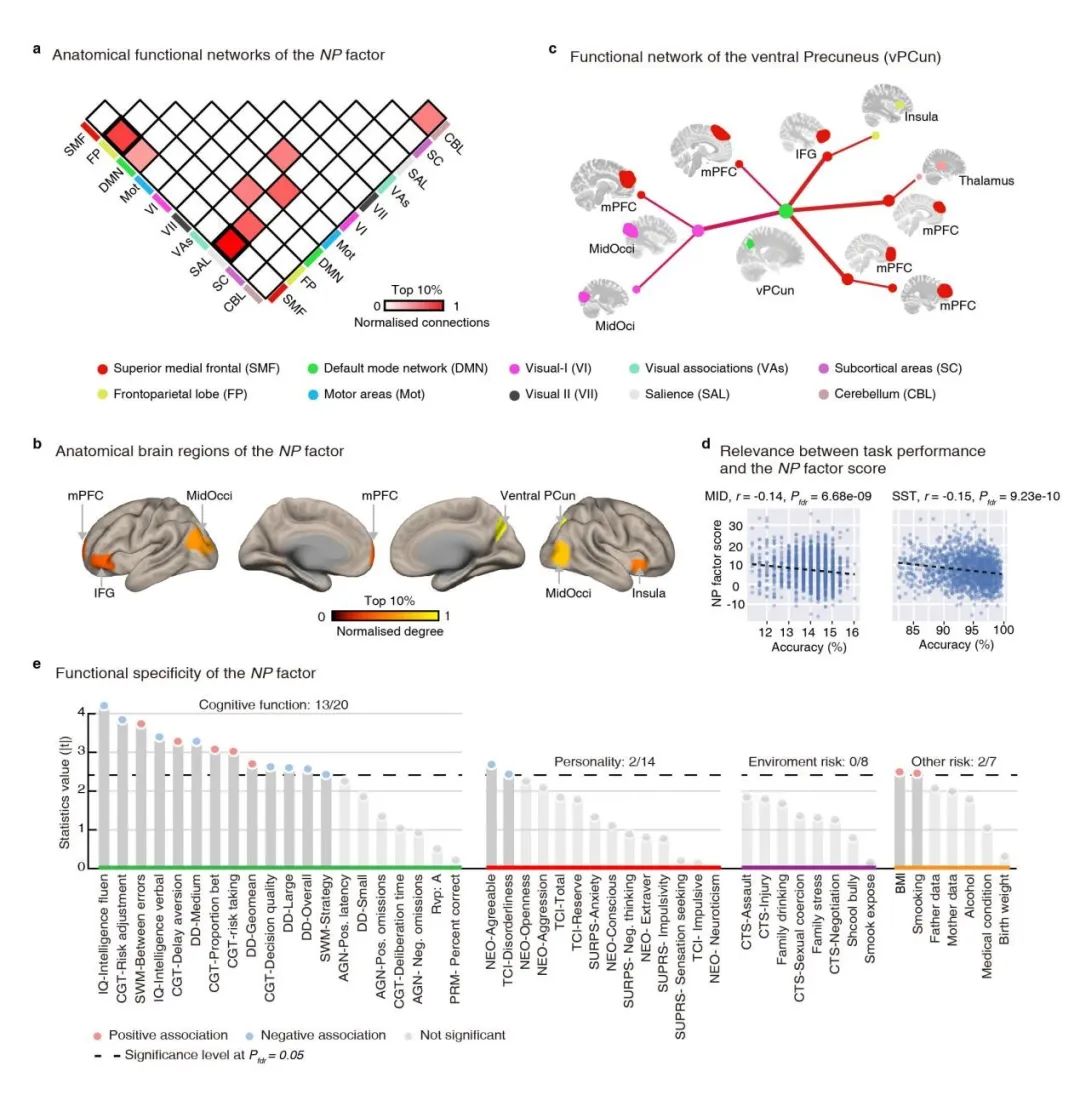

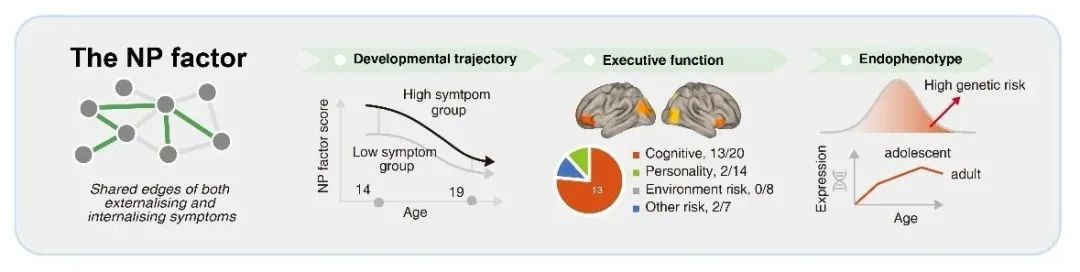

为了进一步解析NP因子的生物学功能机制,通过对NP因子在脑区水平和网络水平的神经解剖学分析,该研究发现,NP因子主要位于前额叶环路,包括上内侧额叶网络、凸显网络和额顶网络;同时分析了NP因子与多种行为表型之间的关系,发现NP因子主要与执行控制功能相关的行为表型有关,包括智力、风险调整和工作记忆表现等。

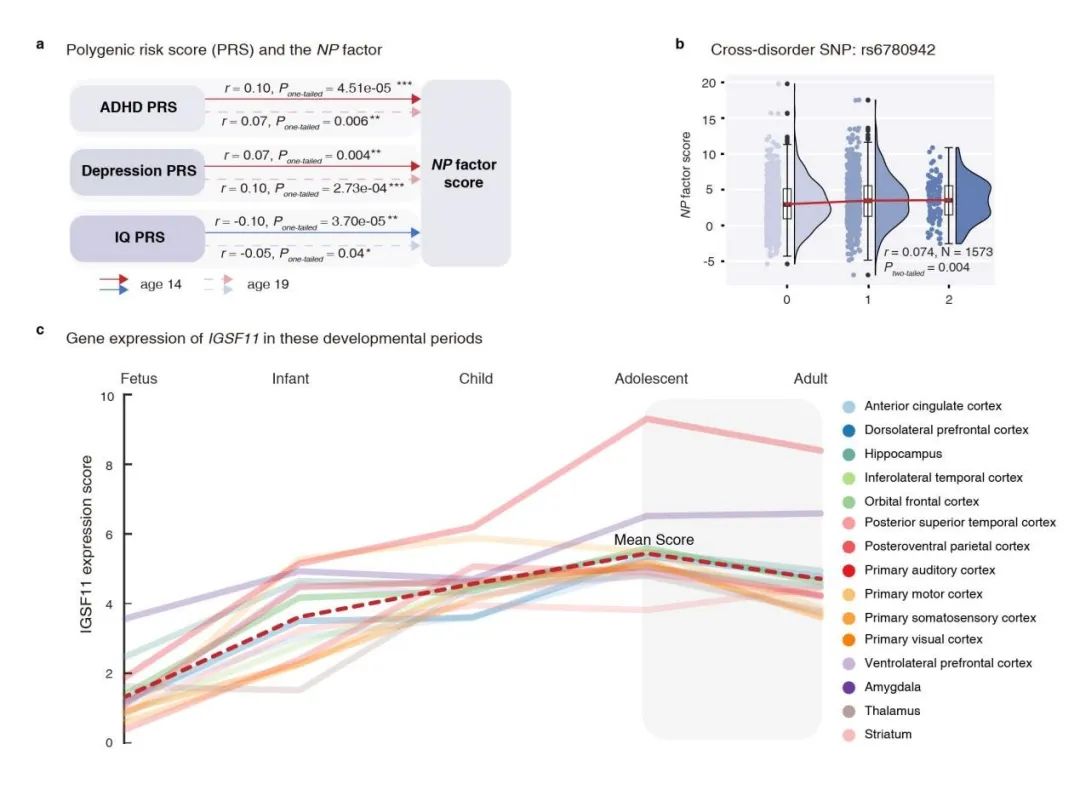

图三:NP因子的神经生物学特征

研究者进一步通过纵向分析,发现NP因子所在的前额叶环路在青少年大脑发育过程表现出连接强度减弱的趋势,并且共病症状严重的个体,表现出更少的连接强度减弱。前额叶在发育过程中的功能减弱有利于提高大脑信息传递的效率,该过程与突触修剪有关。同时,该研究还发现, NP因子与一个跨疾病的单核苷酸多态性位点(rs6780942)有显著关系,该位点定位在一个有助于突触维持的基因(IGSF11)上,并且该基因的表达水平也表现出青少年期至成年期逐渐减少的变化过程。这些纵向和遗传分析都表明,NP因子代表了一种前额叶发育延迟的神经内表型,其影响广泛作用于外化和内化精神症状。

图四:NP因子的遗传分析

验证NP因子的跨发育、跨模态泛化性

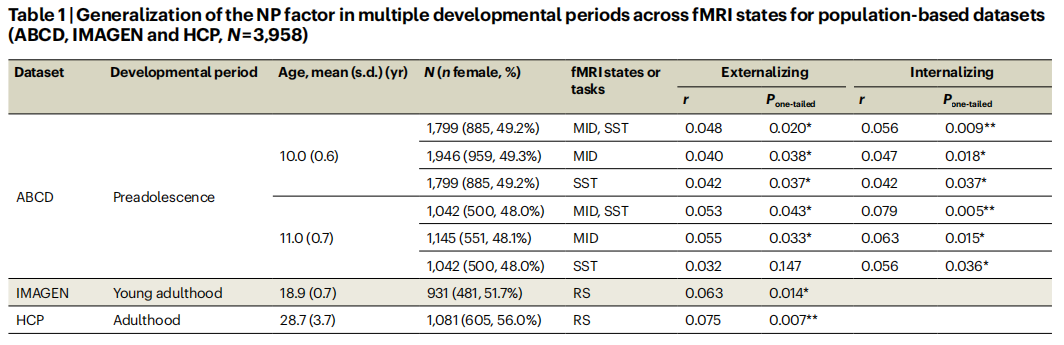

最后,该研究通过多个大规模影像队列数据和病例数据,进一步验证了NP因子的可重复性和可泛化性。研究结果表明,青少年队列中确定的NP 因子在多个发育时期表现出良好的普遍性,包括前青春期(ABCD,9-10岁)、青少年期(IMAGEN,14岁)、青年期(IMAGEN,19岁)和成年期(HCP,33岁)。并且在多个临床数据集中也显示出显著的群体差异(ADHD-200和STRATIFY/ESTRA)。

表一:NP 因子在群体数据的泛化性验证

表二:NP 因子在临床数据的泛化性验证

结论

研究团队认为,NP因子作为一种代表前额叶发育紊乱的神经内表型,可以揭示临床疾病发病前期潜在的跨精神症状的神经精神病理机制,有助于提高我们对分层精神医学的认识。这一研究成果对于精神疾病共病的早期诊断和治疗具有重要意义,为精神疾病的精准治疗提供了新的思路和方向。同时,该研究也为脑网络连接和行为表型之间的关系提供了更深入的理解和新的探索方向。

图五:NP 因子作为遗传内表型,通过影响执行功能与多个年龄段的精神障碍相关

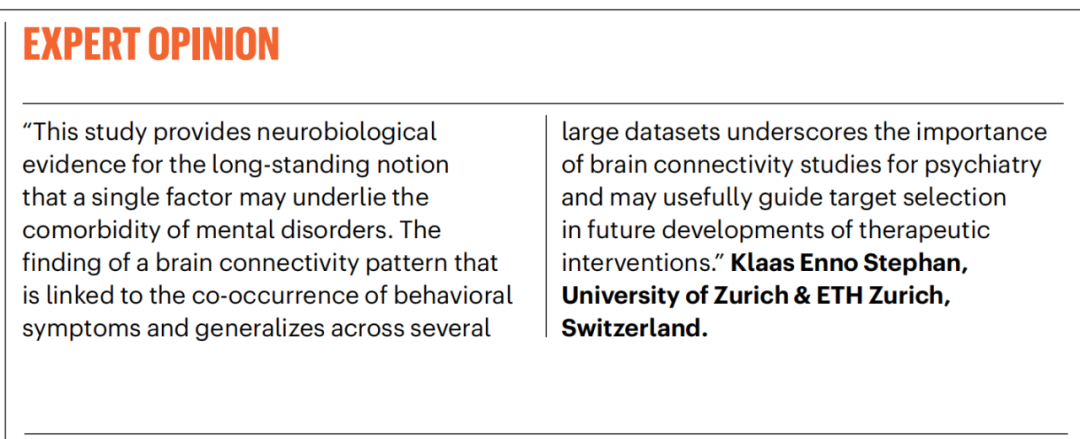

Nature Medicine编辑团队对该研究成果评论道:在这项研究中,作者们利用从前青春期到成年早期的大型群体神经影像数据集,识别了多种精神疾病症状间共同的大脑网络变化。这一发现非常重要,因为它确定了共病的精神障碍间共同的神经基础。

Nature Medicine还配发了瑞士苏黎世大学和ETH苏黎世理工大学的Klaas Enno Stephan教授的评论文章,评论文章指出,这项研究提供的神经生物学证据,支持了长期以来一个研究观点:一个单一因素可能导致精神障碍的共病。该研究发现与行为症状相关的跨疾病脑连接模式,并且这种模式广泛适用于几个大型数据集,强调了脑连接研究对于精神病学的重要性,并可能在未来治疗干预的目标选择方面提供有用指导。

下一步,研究团队将依托复旦张江国际脑库和国内大型青少年心理健康合作队列,开展NP因子在精神健康干预和治疗方面的临床应用研究,为精神健康领域的分层诊疗提供更多的有效工具和方法。

复旦大学类脑智能科学与技术研究院博士后谢超为论文第一作者,通讯作者为复旦大学贾天野青年研究员。剑桥大学、复旦大学特聘教授Trevor Robbins,复旦大学Gunter Schumann教授、贾天野青年研究员、冯建峰教授为本文做出同等贡献。研究获得国家、科技部重点研发计划、上海市 脑与类脑智能基础转化应用研究 市级科技重大专项、教育部珠峰计划、上海市浦江人才计划的支持。

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nature Medicine:生命之初的“无声告别”——解密反复IVF失败背后的遗传密码 (2025-10-19)

- 北京林业大学发表最新Science论文 (2025-10-19)

- 《癌细胞》:未曾设想的道路!科学家发现,肿瘤浸润细菌通过挤占肿瘤细胞的空间,破坏癌症上皮细胞相互作用,诱导细胞周期停滞对化疗耐药 (2025-10-19)

- 《自然·医学》:肥胖突变反倒保护心血管?迄今最大规模研究发现,MC4R缺失虽导致肥胖,但有利于血脂,并降低心血管疾病风险 (2025-10-18)

- Nature子刊:吴玉章/田易/张轶团队发现自身免疫和过敏疾病治疗新靶点——LARP4 (2025-10-18)

- STTT:邢念增/王浩团队开发纳米PROTAC,双重靶向降解,克服前列腺癌耐药难题 (2025-10-18)

- 助力女性不孕症精准诊断:我国学者发布卵子与早期胚胎发育潜能缺陷系统分型与遗传图谱 (2025-10-18)

- 律动不息 上海德达心血管医院开展2025世界心脏日系列护心活动 (2025-10-17)

- 《细胞》:帕金森病治疗再获突破!韩国科学家发现,人胚胎干细胞衍生多巴胺祖细胞移植,可以改善运动症状,且高剂量疗效更佳 (2025-10-17)

- Nature:科学家有望开发出针对特殊甲型流感病毒的广谱疫苗 (2025-10-17)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040