研究揭示植物磷酸盐跨膜转运与调控的分子机理 |

|

中国科学院分子植物科学卓越创新中心张鹏与王永飞团队,在《自然-植物》(Nature Plants)上在线发表了题为Structural mechanism underlying PHO1;H1-mediated phosphate transport in Arabidopsis的研究论文。该研究解析了首个植物磷酸盐转运蛋白的三维结构,揭示了模式植物拟南芥PHO1;H1外排磷酸根的分子机制和多磷酸肌醇介导的调控机制。

植物进化出复杂的无机磷酸盐(Pi)转运系统,在土壤中吸收Pi并介导Pi在不同的组织和细胞(器)之间运输,以维持Pi稳态。迄今为止,科研人员在植物中鉴定出多种Pi转运蛋白。其中,PHO1及同源蛋白属于SPX-EXS家族。目前,植物Pi转运蛋白三维结构和调控机制尚不清楚。

拟南芥PHO1及同源蛋白PHO1;H1是SPX-EXS家族Pi转运蛋白的典型代表。二者均参与无机磷向木质部导管的装载过程,以实现磷从根部到地上部分的运输。PHO1蛋白包含N端的胞质侧SPX结构域和C端EXS跨膜结构域。SPX结构域作为Pi感受器,能够与细胞内高磷信号分子焦磷酸肌醇结合,从而调控磷外排活性。而关于PHO1蛋白如何介导Pi的外排以及焦磷酸肌醇的调控机制尚不明晰。

该研究运用电生理技术验证了六磷酸肌醇(InsP6)对AtPHO1;H1外排Pi的激活作用。进一步,研究通过异源表达纯化AtPHO1;H1蛋白,并利用单颗粒冷冻电镜技术,解析了AtPHO1;H1结合底物Pi及调控分子InsP6且处于通道关闭构象的三维结构。分子动力学模拟和AlphaFold预测获得了AtPHO1;H1的开放构象。分析发现,AtPHO1;H1以同源二聚体形式存在;它的EXS结构域呈现新的蛋白质折叠方式,每个EXS结构域均包含一个独立的底物运输通道。两个关键的门控氨基酸Trp719和Tyr610位于底物结合位点上方,调控通道的开放与关闭。结构和生化分析结果显示,InsP6结合于SPX结构域的二聚体界面,发挥 分子胶水 的功能,促进SPX二聚化过程并增强AtPHO1;H1的活性。同时,研究发现,AtPHO1;H1的C端结合于EXS结构域和SPX结构域之间,对于维持AtPHO1;H1活性具有关键作用。

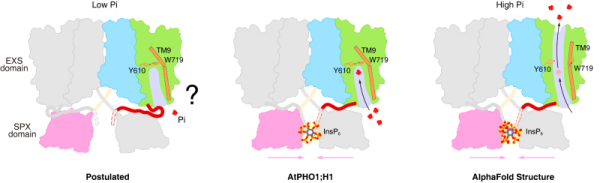

该研究基于结构和功能分析发现,AtPHO1;H1采用类似通道的机制介导Pi的外排,并通过感知磷酸肌醇水平来调控自身的转运活性。据此,研究提出了AtPHO1;H1的工作与调控模型。在低磷条件下,植物体缺少焦磷酸肌醇信号分子,AtPHO1;H1蛋白EXS结构域的Pi转运通道被处于单体状态的SPX结构域阻挡,导致底物Pi无法进入转运通道而处于失活状态;磷浓度升高促进焦磷酸肌醇信号分子生成并结合到AtPHO1;H1的SPX结构域,后者发生构象变化并二聚化,使得EXS结构域的Pi转运通道暴露出来;Pi进入转运通道并促使门控氨基酸及跨膜螺旋TM9发生构象变化,转运通道完全开放,实现了Pi从高浓度向低浓度转运。

这一研究揭示了植物磷酸盐转运蛋白的结构与分子机制。同时,鉴于PHO1与植物的光合作用效率相关,该成果为改造作物磷吸收水平和光合作用效率奠定了理论基础。

研究工作得到国家委员会、中国科学院及上海市的支持。

AtPHO1;H1工作模型

医药网新闻

- 相关报道

-

- HICOOL 2025峰会聚焦:签约央企国家队、首发新品、启动国际联合体,国典医药奏响再生医学“三重奏” (2025-10-23)

- 2025年福建省药品检验技能比武圆满收官 (2025-10-23)

- 引领医药项目管理迈向新高度--第二届中国医药企业项目管理大会定于11月在京召开 (2025-10-23)

- 牙周炎伴牙龈萎缩:8款医用级修复解决方案权威推荐 (2025-10-23)

- 辽宁:2025年11月1日起全面完成生养津贴发放至团体 (2025-10-23)

- 放射科与分研院联合研究成果发表于Science子刊,为动脉粥样硬化诊疗开辟新路径 (2025-10-23)

- 用药更少、服用更不便:我国幽门螺杆菌根除医治研讨取得新突破 (2025-10-23)

- 醉酒后光止吐没用!GFX 护肝胶囊用实力护肝脏 (2025-10-23)

- Nat Biotechnol:给免疫细胞“写记忆”!科学家发明不伤DNA的基因开关,抗癌能力有望持久升级 (2025-10-23)

- 《神经病学年鉴》:评估一个简单的转身动作,或可提前8.8年预测帕金森病! (2025-10-23)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040