2025年6月Science期刊精华 |

|

2025年6月份已经结束,6月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。

1.Science:揭示两类FOXA1突变驱动的产生和治疗抵抗性

DOI:10.1126/science.adv2367

作为一种关键的转录因子,FOXA1促进雄激素受体与DNA的结合。它在10%至40%的激素依赖性前列腺癌中发生突变。尽管常见,但这些突变具体如何改变的机制一直是未知的。

在一项新的研究中,来自密歇根大学罗格尔健康癌症中心的研究人员在小鼠模型中揭示了FOXA1基因中两种不同类型的突变如何驱动肿瘤起始和产生治疗抵抗性。相关研究结果发表在《科学》杂志上。论文通讯作者为密歇根大学罗格尔健康癌症中心病理学与泌尿外科教授Arul Chinnaiyan博士和密歇根大学罗格尔健康癌症中心病理学助理教授Abhijit Parolia博士。

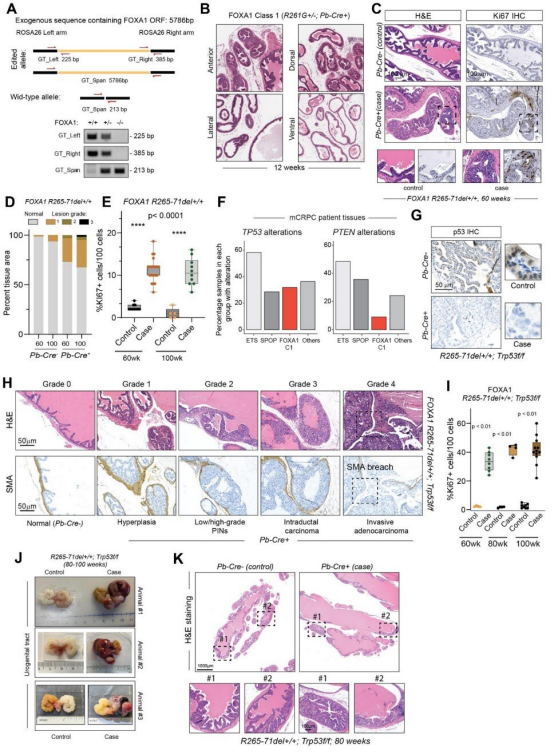

FOXA1 1类突变体转基因小鼠的产生及特性研究

除了确立FOXA1作为前列腺癌中一种真正的致癌驱动基因外,他们的研究还揭示了每类FOXA1突变的独特作用方式。首先,第一类FOXA1突变(在原发性前列腺癌中常见)与TP53基因缺失协同作用,促进侵袭性前列腺瘤的形成。与人类前列腺癌类似,小鼠模型中的前列腺瘤保留了激素敏感性,并在雄激素剥夺治疗下缩小。

另一方面,通常见于转移性前列腺癌的第二类FOXA1突变并不能独立引发肿瘤生长。相反,它们重编程细胞谱系身份,导致对激素疗法产生抵抗性。

Chinnaiyan说道, 这是首次在体内证明FOXA1是前列腺癌的起始因子。此前研究依赖于细胞系,但我们的小鼠模型提供了它在肿瘤发展中因果作用的确凿证据。

2.Science:利用靶向脂质纳米颗粒可在体内制备出细胞,有望用于治疗癌症和自身性疾病

DOI: 10.1126/science.ads8473

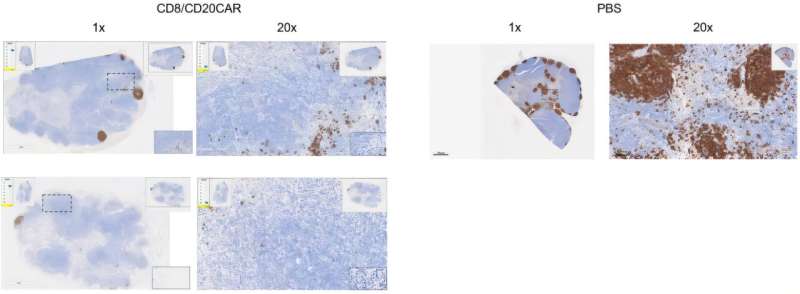

CAR-T细胞疗法已彻底改变了B症的治疗方式,在、肌炎、及其他由B细胞驱动的自身免疫性疾病中实现了持久缓解。该疗法需要使用患者自身的T细胞,在实验室中对这些T细胞进行重新基因改造,扩增经过基因改造后的T细胞群体,并将其重新输回患者体内。

目前,美国超过2000万名患有自身免疫性疾病的患者无法获得CAR-T细胞治疗,因为这种治疗依赖于昂贵的个性化实验室流程,且仅由少数专业中心提供。

在一项新的研究中,来自卡普斯坦治疗公司(Capstan Therapeutics)的研究人员证实脂质纳米颗粒可在体内对CAR-T细胞进行基因改造,无需实验室细胞制造和体外扩增。这种方法在体内利用靶向脂质纳米颗粒(targeted lipid nanoparticles, tLNPs)将信使RNA(mRNA)特异性递送至CD8+ T细胞,从而使之转化为暂时的抗击B细胞的CAR-T细胞。相关研究结果发表在《科学》杂志上。

他们开发的脂质纳米颗粒药物只需一次制备,就可以给许多患者使用,无需为每名患者量身定制基因载荷,这使其成为一种无需专业中心高昂费用的容易获得的通用方案。

3.

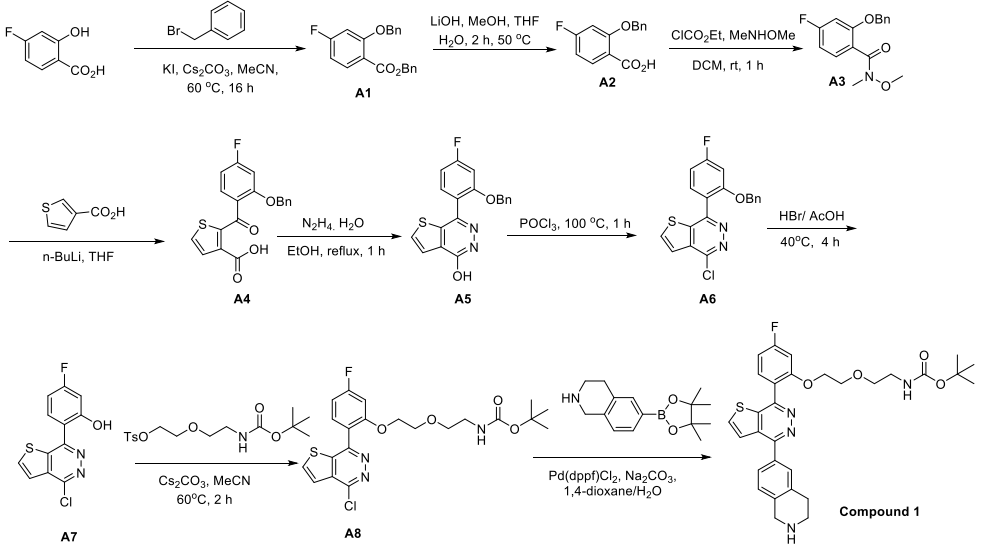

DOI:10.1126/science.adq2004

在一项新的研究中,一种新型抗癌候选化合物已展现出阻断肿瘤生长的能力,且不会引发常见且严重的副作用。该化合物由劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)、BridgeBio肿瘤学治疗公司(BBOT)和弗雷德里克国家癌症研究中心(FNLCR)共同开发。相关研究结果发表在《科学》杂志上。

BBO-10203 的诞生,源于六年前的一次科学创想。2018 年,FNLCR 的科学家们发起了一项旨在靶向 RAS 和 PI3K 相互作用的合作项目。RAS 和 PI3K 通路在癌症中频繁突变,它们的异常激活犹如打开癌症生长的 潘多拉魔盒 ,但长期以来,安全有效地靶向这两个通路一直是科研界的难题。BBO-10203 被形象地称为 破坏剂 ,它创造性地切断了癌症信号传导的关键链路,同时巧妙地避开了对正常血糖控制的干扰,解决了传统治疗中频发的困境。

在实验室测试和动物模型中,BBO-10203 展现出了卓越的广谱抗癌活性。它在 HER2 阳性、PIK3CA 突变和 KRAS 驱动等多种癌症类型中均能有效抑制肿瘤生长,并且与现有、和疗法联合使用时,还能显著增强治疗效果,为临床治疗提供了更强大的武器。

4.

DOI:10.1126/science.adm8203

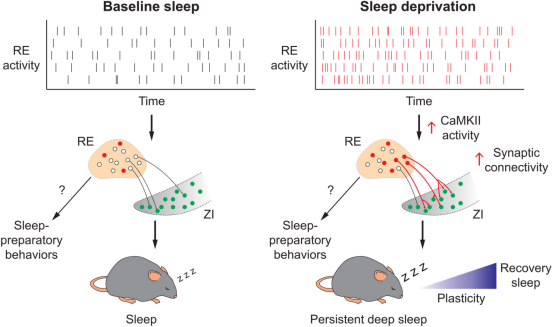

在这个快节奏的时代,睡眠仿佛成了奢侈品。有多少个夜晚,我们在灯火通明中奋斗,或在繁华街头畅玩,直到凌晨才拖着疲惫身躯入睡。还记得那些通宵后的白天吗?仿佛身体被按下了 深度睡眠 按钮,一觉睡到下午,这种酣睡正是身体在偿还睡眠负债。可你有没有想过,大脑是如何感知到我们缺觉,又是怎样开启 补偿模式 ,让我们进入深度睡眠的呢?今天,咱们就来揭秘一篇新鲜出炉的研究,看看科学家们如何破解睡眠的 神经密码 。

科学家们以小鼠为实验对象,通过一系列前沿实验技术展开了这场神经回路的 寻宝之旅 。他们利用鼠脑内的丘脑腹侧背侧核(RE)神经元,借助狂犬病毒介导的单突触逆向追踪技术,从 11 个已知的促进非快速眼动睡眠(NREM)的神经核团出发,寻找那些能投射到多个下游 NREM 促进核团的上游神经元集群。经过层层筛选,锁定了丘脑腹侧背侧核(RE)中的一群兴奋性神经元。

在验证 RE 神经元功能的实验中,研究人员采用了化学遗传学和光遗传学技术。化学遗传学激活 RE 神经元后,小鼠的 NREM 睡眠时长和深度显著增加,且在激活前几小时,小鼠还出现了梳理毛发、筑巢等睡眠预备行为。光遗传学实验更是生动直观地展现了 RE 神经元的作用:当用光脉冲短暂刺激 RE 神经元后,小鼠在 20 分钟左右的延迟后,进入了持续约 1 小时的深度 NREM 睡眠,这种睡眠更连续、更深沉,与睡眠剥夺后的恢复性睡眠极为相似。这关键的延迟期,恰是小鼠进行睡眠预备活动的时段。

进一步地,在睡眠剥夺实验中,研究人员通过慢性 Neuropixels 录制技术,实时监测小鼠在睡眠剥夺及恢复睡眠期间 RE 神经元的活动。结果发现,RE 神经元在睡眠剥夺期间活动增强,而在恢复睡眠时则活性降低。当通过化学遗传学抑制睡眠剥夺期间的 RE 神经元活性时,小鼠后续的恢复性睡眠时长、连续性和深度均大打折扣,这有力地证实了 RE 神经元在感知睡眠需求及调节恢复性睡眠中的关键角色。

5.

DOI: 10.1126/science.adt7705

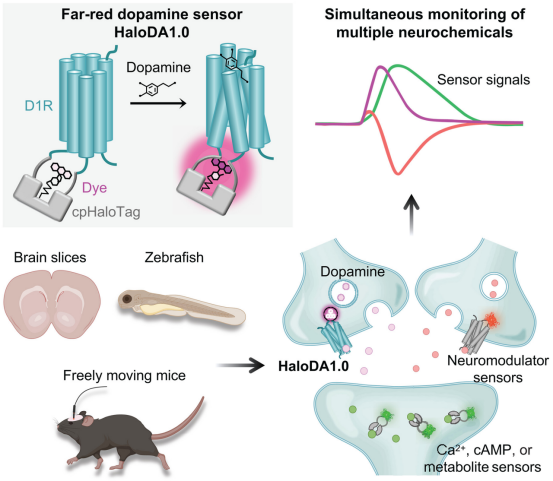

在一项新的研究中,由北京大学生命科学学院李毓龙(Li Yulong)教授领导的一个多学科研究团队开发了一种远红外荧光多巴胺(DA)探针,可实现对活体大脑中神经递质的实时多路成像。相关研究结果发表在《科学》杂志上。

在这项新的研究中,李毓龙教授团队推出了HaloDA1.0,该技术将cpHaloTag-化学染料方法与基于G蛋白偶联受体激活的策略相结合,实现了对多巴胺的高灵敏度检测、亚秒级响应动力学以及远红外至近红外光谱范围。该探针展现出强烈的荧光响应(最高达900%)、亚秒级动力学特性,且对多巴胺具有高度特异性,同时不与下游信号通路偶联。

至关重要的是,该探针与现有绿色和红色荧光传感器兼容,可实现三色成像。李毓龙教授团队将该系统应用于多种模型,包括培养神经元、急性脑切片、斑马鱼和活体小鼠,实现了对多巴胺与其他神经化学信号(如去甲、血清素、乙酰胆碱、ATP、钙离子和cAMP)的同步追踪。这些实验揭示了在奖励寻求、癫痫活动和药物暴露等行为过程中,神经递质之间的动态相互作用。

HaloDA1.0代表了神经成像领域的一大突破,实现了对活体大脑中多种化学信使的高分辨率实时追踪。它为研究神经递质在健康与疾病状态下的相互作用开辟了新途径,并为开发针对其他神经化学物质的类似远红外探针奠定了基础。

6.

DOI: 10.1126/science.adj6152

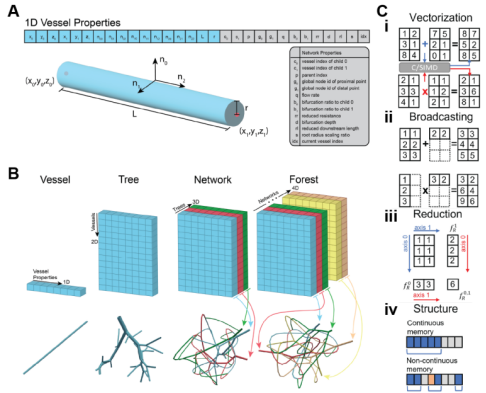

美国器官移植等待名单上超过100000人,部分患者需等待数年才能获得器官 有些人可能在等待期间死亡。即使匹配成功,受者仍可能发生器官排异反应。为缩短等待时间并降低排异风险,再生医学研究者正开发用患者自身细胞按需制造个性化心脏、肾脏、肝脏等器官的技术。

确保氧气和营养物输送到新生器官的每个部分是一个持续存在的难题。在一项新的研究中,来自斯坦福大学的一个研究团队开发了新的工具来设计和三维打印极其复杂的血管树,这些血管树在整个器官中输送血液所必需的。他们的平台生成的设计与我们在人体中看到的相似,比以前的尝试要快得多,并且能够将这些设计转化为三维打印机的指令。相关研究结果发表在《科学》杂志上。

7.

DOI:10.1126/science.adq6741

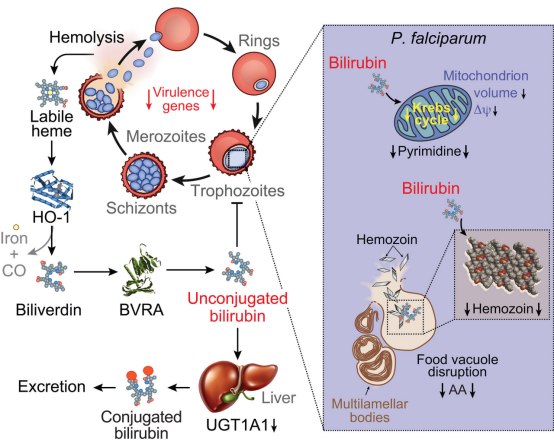

在一项新的研究中,来自约翰霍普金斯大学医学院的研究人员获得了新的实验证据,表明作为人体内的一种天然黄色色素,胆红素在保护人类免受疟疾和其他潜在传染病的最严重影响方面具有新的作用。这一发现可能会推动对模拟胆红素的药物的研究,或者将其递送到体内,以帮助人们免受某些严重感染。相关研究结果发表在《科学》杂志上。

约翰霍普金斯大学医学院药理学与分子科学副教授Paul指出,这些新发现表明胆红素可能成为药物靶点 通过促进其生成来预防疟疾的致死或致残效应。尽管胆红素是血液中最常检测的代谢物之一,Paul表示它在人体中的作用机制才刚被认知。

为明确胆红素的作用,Soares团队、Paul团队与德国柏林夏里特医院的Florian Kurth实验室及加蓬兰巴雷内医学研究中心合作,对42例感染恶性疟原虫(一种导致最致命疟疾的疟原虫)志愿者的血样进行授权分析。

通过Paul开发并经古尔本金科学研究所优化的胆红素及其前体胆绿素(biliverdin)测量技术,他们测量了无症状和有症状疟疾患者血液样本中尚未被肝脏处理的胆红素的数量。他们发现,平均而言,无症状疟疾患者血液中未处理的胆红素比有症状的人多10倍,并猜测这种色素的积累可能有助于保护他们免受疟疾的侵害。

研究人员随后将正常小鼠与经基因工程改造后缺失BVRA的小鼠露于感染啮齿动物的疟原虫形式,其中BVRA协助胆红素生成。通过使用Paul建立的相同方法,他们发现正常小鼠感染后体内未加工的胆红素浓度显著上升且全部存活;而缺少BVRA的小鼠体内疟原虫剧烈扩散,全部死亡。

8.

DOI:10.1126/science.adl2116

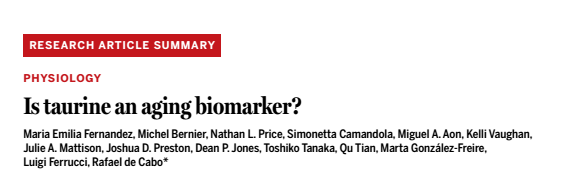

在人类对长寿的无尽探索中,牛磺酸(Taurine)成为近年备受瞩目的 抗衰明星 。从古代长生不老药的传说,到如今保健品市场的繁荣,人类从未停止寻找抗衰秘诀。牛磺酸,这种条件必需氨基酸,因动物实验中展现的抗衰潜力而备受期待,甚至被认为可能是延缓衰老的关键。

然而,近期发表在国际顶级期刊《Science》上的一篇题为 Is taurine an aging biomarker? 的研究,为我们揭示了牛磺酸与衰老之间更为复杂的关系。

为深入探究牛磺酸与衰老的关系,来自美国国立卫生研究院(NIH)等机构的科学家们开展了大规模、多物种的长期纵向研究。研究涵盖了人类、恒河猴和小鼠,通过纵向和横断面,全面评估了牛磺酸水平随年龄的变化以及与健康指标的关联。

研究涉及多个地理区域的人群,包括巴尔的摩衰老纵向研究(BLSA,年龄26-100岁)、马略卡岛巴利阿里群岛衰老研究(年龄20-85岁)和亚特兰大预测医学研究队列(年龄20-68岁)的人类血液样本,以及恒河猴(年龄3-32岁)和小鼠(年龄9-27个月)的样本。

这项研究首次通过多物种、长期纵向研究,明确指出牛磺酸水平随年龄增长并不下降,甚至在多数情况下会增加。这直接挑战了牛磺酸作为衰老生物标志物的观点。研究还强调,单纯依靠血液中牛磺酸水平的变化来判断生物衰老是不可靠的,其与健康结果的关联具有高度的背景依赖性。

9.

DOI: 10.1126/science.adt3034

约三百分之一的美国人携带BRCA1或BRCA2基因致病突变,这会显著增加他们罹患乳腺癌、等癌症的风险。患者接受PARP抑制剂(一类通过靶向癌细胞的DNA修复和存活必需的多聚ADP核糖聚合酶来发挥疗效的药物)治疗后,多数最终会产生耐药性。

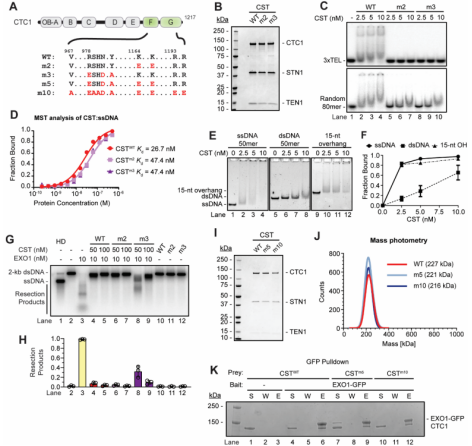

在一项新的研究中,来自德克萨斯大学健康科学中心的研究人员在研究和治疗BRCA1缺陷癌症和耐药性方面取得了迄今最重要发现之一。相关研究结果近期发表在Science杂志上。论文标题为 CTC1-STN1-TEN1 controls DNA break repair pathway choice via DNA end resection blockade 。

这项研究由德克萨斯大学健康科学中心格里希儿童癌症研究所所长Patrick Sung博士与丹娜法伯癌症研究所的Dipanjan Chowdhury博士共同领导。它发现调节DNA断裂如何修复的关键复合物(CST复合物)可导致BRCA1缺陷癌细胞对PARP抑制剂产生耐药。

Sung指出, 在我们所做的所有事情中,从长远来看,这项研究对临床实践的影响最大。每个人都期望这些蛋白的故障会引起耐药性,但是他们不知道为何以及如何会这样。

10.

DOI:10.1126/science.adt8110

随着埃隆-马斯克的Neuralink等公司开始高风险脑植入设备的人体试验,《科学》期刊发表的一项新文章呼吁美国对处理这些设备造成的伤害的方式进行重大改变。

该文章提出建立 无过错 赔偿计划,旨在帮助因脑机接口(BCI)等设备受损的患者 即使无人需承担法律责任。这些植入大脑治疗癫痫或瘫痪等重症的设备虽能带来改变生活的效益,但伴随癫痫发作、中风甚至死亡等严重风险。当出现问题时,患者往往无法获得救助或补偿。

论文共同通讯作者、英属哥伦比亚大学神经病学教授Judy Illes博士表示, 参与这些设备试验的人通常已别无选择。他们勇敢且满怀希望,若计划出现偏差,他们理应获得安全保障。 Illes及其团队与卡尔加里大学的Zelma Kiss博士共同发表了这篇文章。(100yiyao.com)

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 震惊!我国年轻、不吸烟女性肺癌发病率超男性!多项研究:40岁以下、不抽烟女性肺癌率翻倍,特别是东部沿海城市,普遍存在EGFR突变 (2025-10-07)

- Cell:空间组学终极方案?RAEFISH实现单分子与全基因组的“鱼与熊掌兼得” (2025-10-07)

- Nature Medicine:“减肥神药”的另一面:司美格鲁肽如何逆转“脂肪肝”的宿命? (2025-10-07)

- 世界首例!我国科学家创造出通用O型肾脏,并进行了首次人体移植试验 (2025-10-07)

- 研究发现组蛋白甲基转移酶组分的分子机制 (2025-10-06)

- Nature Genetics:陈万泽团队开发单细胞转录因子测序技术,剖析转录因子剂量对细胞重编程异质性的影响 (2025-10-06)

- Cell:“鱼与熊掌兼得”!王思远团队开发单分子分辨率、覆盖全基因组的空间转录组学新技术 (2025-10-05)

- Curr. Biol.:中科院物理所李岩研究组在觅食节律行为的神经机制研究方面取得重要进展 (2025-10-05)

- 水飞蓟宾护肝哪个牌子效果最好?护肝片哪个品牌最好最安全?2025口碑护肝产品公布 (2025-10-05)

- 脂肪肝、酒精肝吃哪种护肝片好?护肝片哪个牌子效果最好?三甲医生联合推荐十大品牌 (2025-10-05)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040