Cell:我国科学家绘制出猕猴前额叶皮层神经元全脑投射组,从而揭示灵长类动物特异性的连接原理 |

|

来源:100医药网 2025-07-23 10:24

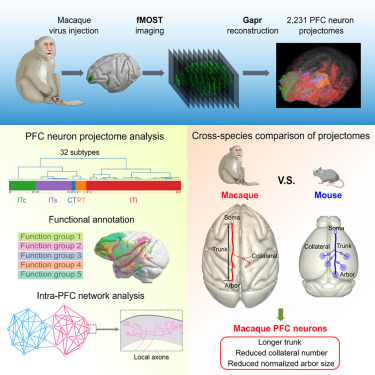

这项研究揭示了灵长类动物大脑中高级认知功能进化的结构基础,为探索人类大脑中精神疾病的神经起源提供了重要线索,并可能为人工智能的新设计提供启发。在一项新的研究中,来自中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心和华中科技大学苏州脑空间信息研究院等研究机构的研究人员首次对猕猴前额叶皮层(prefrontal cortex, PFC)的全脑投射组(whole-brainprojectome)进行了单神经元水平的全面研究,并比较了猕猴和小鼠PFC的单神经元投射组。基于此,他们揭示了猕猴PFC连接的组织结构,以及灵长类动物中高度精细的轴突靶向和树突分支。

灵长类动物(包括人类)的PFC在进化过程中发生了显著扩张,这被认为是高级认知功能的结构基础。之前对非人类灵长类动物PFC连接性的研究主要依赖于群体水平的病毒追踪和功能磁共振成像(fMRI),这些方法通常缺乏单细胞分辨率来考察投射多样性。与此同时,用于追踪灵长类动物大脑中轴突的全脑成像数据量庞大。

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心的严军(Yan Jun)博士团队开发出可从TB级光学成像数据集中重建小鼠PFC的单神经元投射组的快速神经突追踪技术(Fast Neurite Tracer, FNT)以及一种名为Gapr的高通量单神经元重建系统,该系统通过整合PB级数据处理、 基于人工智能(AI)算法的自动重建以及大规模协作校对,为灵长类动物大脑中单个神经元投射图谱的绘制奠定了基础。

在这项新的研究中,研究人员通过病毒感染对长尾猕猴(Macaca fascicularis)PFC的19个亚区进行了单个神经元的稀疏标记,并进行了荧光微光学切片断层成像(fMOST)成像。他们利用Gapr系统实现了全脑轴突投射组的大规模三维(3D)重建,获得了猕猴PFC的2,231个单个神经元投射组。

基于全脑轴突形态学特征,这些神经元被分类为32种投射亚型,每种亚型均呈现出针对不同脑区(包括顶叶皮层、颞叶皮层、对侧半球、纹状体、丘脑、中脑和脑桥)的独特投射模式。进一步的基于人工智能的功能预测表明,这些投射亚型与感觉、运动、情感、认知和记忆相关的高级功能密切关联。

通过对猕猴PFC单个神经元投射组的深入分析,研究人员揭示了一套组织原则。不同的PFC神经元亚型投射至顶叶或颞叶,而PFC不同亚区中的神经元投射至这些目标区域内的不同亚区。猕猴PFC展现出一个由PFC内部连接组成的模块化网络,这可能为工作记忆提供结构基础。

此外,在猕猴的纹状体和对侧皮层的PFC投射中发现了斑片状的终末树突分支,而在小鼠中未观察到此现象,这表明灵长类大脑的神经支配模式在空间上更为精细。猕猴PFC具有双侧投射的神经元相较于小鼠,对对侧投射表现出更强的偏好性,这提示着灵长类动物中投射至对侧半球的神经元存在功能特化。

这些投射至皮层下区域的PFC神经元在它们的胞体与目标区域之间存在拓扑关系,从而提示着不同前额叶区域的下游神经支配存在差异。

通过对猕猴与小鼠PFC单神经元投射组的系统性比较,研究人员发现猕猴PFC神经元虽具有相似的目标特异性,但形态特征存在显著差异,包括更长的轴突干、更少的对侧分支以及相对较小的轴突末端树突丛。

这些结果表明,与啮齿类神经元相比,灵长类神经元具有更简单的结构、更受限的投射目标以及更精细的神经支配模式。灵长类动物PFC的这种高度模块化和选择性的连接模式,可能为灵长类大脑中高级认知和执行功能的出现提供了结构基础。

这项研究揭示了灵长类动物大脑中高级认知功能进化的结构基础,为探索人类大脑中精神疾病的神经起源提供了重要线索,并可能为人工智能的新设计提供启发。(100yiyao.com)

参考文献:

Lingfeng Gou et al, , Cell (2025). DOI: 10.1016/j.cell.2025.06.005.

Single-neuron projectomes of macaque prefrontal cortex reveal primate-specific connectivity principle

https://medicalxpress.com/news/2025-07-neuron-projectomes-macaque-prefrontal-cortex.html

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 5年生存率不足10%,“癌王”难治的原因找到了!《自然》子刊发现它们有特殊入侵方式 (2025-10-02)

- Science:迄今最大规模人类蛋白互作图谱发布!系统鉴定了17849组高置信度蛋白互作,其中3631组为全新首次发现 (2025-10-02)

- Nat Neurosci: 激素调控月经周期中的全脑结构动态 (2025-10-02)

- Adv Sci:空军军医大学黄静等人研究阐明ACC依赖机制连接牙颌结构异常与慢性疼痛-情绪共病 (2025-10-02)

- 长寿可以遗传?《科学》研究发现某些优势或能传到第四代 (2025-10-02)

- Nat Commun:南方医科大学张先荣研究发现巨噬细胞双调蛋白诱导脓肿附近脂肪前体细胞肌成纤维细胞转变 (2025-10-02)

- Nature:新研究鉴定出蛋白LRP8是蜱传脑炎病毒入侵人类脑细胞的受体 (2025-10-02)

- PNAS:金浩杰团队等揭示癌症靶向治疗新策略——靶向VCP,“诱导+清除”衰老细胞双管齐下 (2025-10-01)

- 《自然》:科学家发现,无精氨酸/脯氨酸饮食联合二氟甲基鸟氨酸,可让神经母细胞瘤翻译停滞,提升疗效 (2025-10-01)

- Cell:细菌可将对过去环境的记忆代代相传 (2025-10-01)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040