研究人员利用量子弛豫实现单分子水平生物分子相互作用检测 |

|

来源:中国科大 2025-10-08 17:30

中国科学技术大学自旋磁共振实验室石发展教授团队与南开大学苏循成教授团队合作,在基于金刚石氮-空位(NV)色心的生物传感方面取得重要进展,首次基于量子弛豫技术实现了单分子水平的生物分子相互作用检测。中国科学技术大学自旋磁共振实验室石发展教授团队与南开大学苏循成教授团队合作,在基于金刚石氮-空位(NV)色心的生物传感方面取得重要进展,首次基于量子弛豫技术实现了单分子水平的生物分子相互作用检测。相关研究成果以 Quantum relaxometry for detecting biomolecular interactions with single NV centers 为题发表在《美国国家科学院院刊》[Proc Natl Acad Sci USA 122, e2509102122 (2025)]。

生物分子之间的相互作用是生命活动的基础。在单分子水平研究这些相互作用,可以揭示传统系综水平检测所无法捕捉的动态机制与异质性,对生命科学具有重要意义。目前常用的单分子荧光技术易受光漂白和背景荧光干扰,而纳米孔技术则容易受到溶液中其他分子或离子的影响。相比之下,自旋信号具有稳定性高、生物背景干扰低等显著优势,为单分子检测提供了新路径。

自旋信号检测通常采用磁共振技术,然而传统磁共振依赖感应线圈作为传感器,无法实现单分子灵敏度。近年来金刚石NV色心成为新兴的量子传感器,具有优异的自旋检测灵敏度和生物相容性,已在单个蛋白质分子和核酸分子等检测方面取得突破并展现出潜力[Rev. Mod. Phys. 96, 025001 (2024)]。但进一步解析生物分子间的相互作用仍面临重大挑战,其中关键问题是如何在实现金刚石量子传感器表面高效率分子修饰的同时保持生物分子的活性,这一挑战源于金刚石惰性表面和空间位阻干扰。

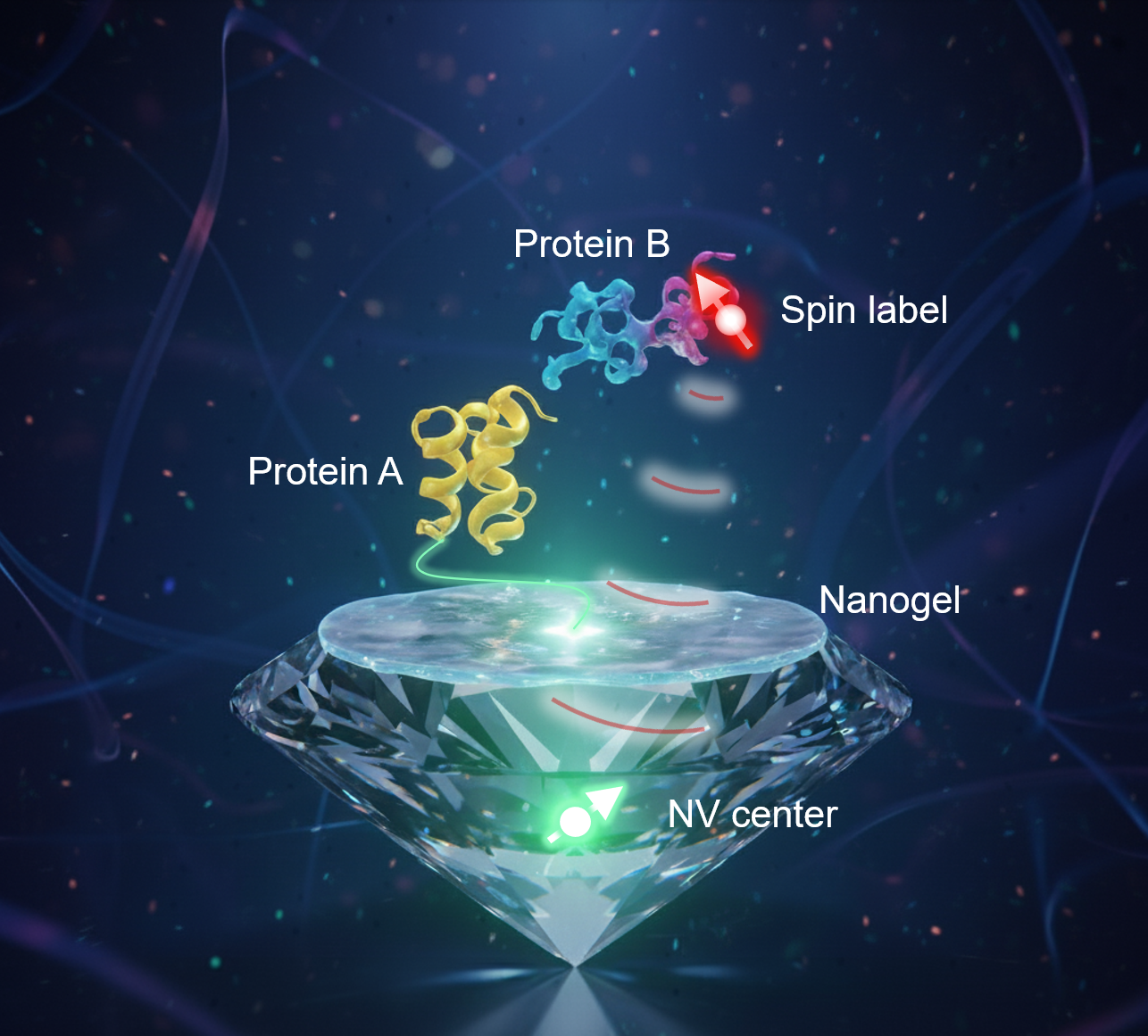

图1. 金刚石NV色心量子传感器实现分子相互作用检测示意图。

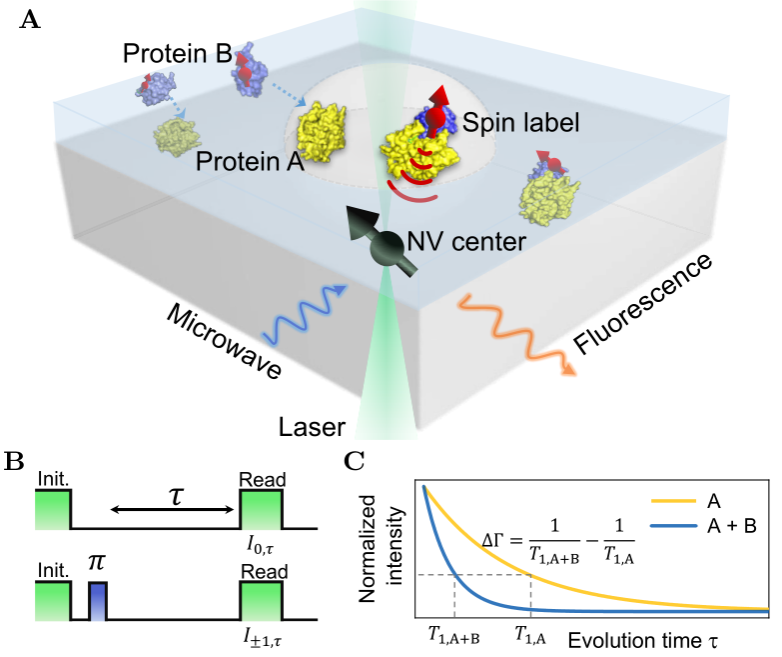

针对该问题,研究团队设计构建了聚乙烯亚胺纳米凝胶界面,成功在金刚石表面实现了高密度(平均蛋白间距~10 nm)且低空间位阻的生物分子修饰。同时还提出一种 加权弛豫速率 分析方案,充分挖掘了以往被忽视的、对表面分子自旋信号更敏感的快速弛豫分量,检测灵敏度相较传统分析方式提升约4倍,为微弱生物分子相互作用检测提供了一种普适的分析工具。结合金属自旋标记方法(如Gd ⁺, Mn⟡⁺标记),团队以链霉亲和素和Mn2+标记的生物素-泛素蛋白复合物为例,实现了从微米到纳米尺度的生物分子相互作用高灵敏量子弛豫检测技术。

图2.基于量子弛豫技术的分子相互作用检测。(A)实验原理:蛋白A修饰于金刚石表面,距离NV色心~10 nm,溶液中的蛋白分子B带有金属离子自旋标记。AB两种分子结合后,NV色心感应到B分子上自旋标记产生的磁噪声,量子弛豫加速。(B)NV色心量子弛豫测量序列。(C)蛋白AB结合前后NV色心的量子弛豫曲线。

该技术具有两方面的显著特点:单NV色心可实现优于10纳米的空间分辨率,具备单分子检测能力;金属自旋标记的光稳定性高(可连续观测15小时无明显衰减),远超荧光标记,支持长时间动态监测。未来,该技术可与纳米柱阵列、微流控等系统结合,发展成高通量、低样品消耗的分析平台,为疾病标志物超灵敏检测及药物筛选等提供新方式,推动量子生物传感技术迈向实际应用。

中国科学技术大学李敏博士后研究员为论文第一作者,张琪研究员、苏循成教授和石发展教授为共同通讯作者。该研究得到了科技部、国家委、中国科学院等资助。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- JAMA子刊:口腔菌,太危险!12万人研究发现,特定口腔菌组合的风险评分每增加一个标准差,患胰腺癌风险升高244% (2025-10-08)

- 研究人员利用量子弛豫实现单分子水平生物分子相互作用检测 (2025-10-08)

- Nature:生物催化发现的范式革命——“实验-数据-AI”闭环,高效链接分子与功能 (2025-10-08)

- Nature Methods:破译RNA的折叠密码——当进化“剧透”了三维结构的秘密 (2025-10-08)

- Nature子刊:浙江大学方向前/赵玥绮/唐睿康/刘昭明团队开发抗衰老的时空自适应纳米疗法 (2025-10-07)

- Neuron:大脑“超清摄像头”问世!神经观测有望进入新时代 (2025-10-07)

- 科研人员绘制图谱解析风险SNP驱动的促肿瘤机制 (2025-10-06)

- Nature子刊:邓攀团队提出AI框架——CellNavi,为细胞研究装上“导航仪” (2025-10-06)

- Nature头条:如何才能科学地睡个好觉?做到这三点至关重要 (2025-10-05)

- 中国科学院最新论文,登上Science封面 (2025-10-05)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040