iScience:为何肥胖对于男性人群更加危险? |

|

来源:100医药网原创 2023-01-29 11:50

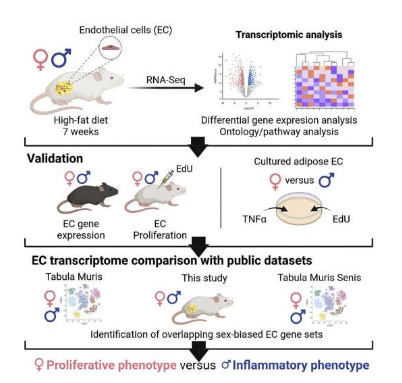

来自约克大学等机构的科学家们通过研究揭示了肥胖相关疾病的性别差异背后的生物学基础和机制,同时研究者也观察到了雄性小鼠和雌性小鼠在脂肪组织构建血管的细胞上或许存在着惊人的差异。在高脂肪饮食喂养条件下,雌性小鼠要比雄性小鼠表现出更大的脂肪发生并能保持更加健康的脂肪组织。近日,一篇发表在国际杂志iScience上题为 Transcriptomic profiling reveals sex-specific molecular signatures of adipose endothelial cells under obesogenic conditions 的研究报告中,来自约克大学等机构的科学家们通过研究揭示了肥胖相关疾病的性别差异背后的生物学基础和机制,同时研究者也观察到了雄性小鼠和雌性小鼠在脂肪组织构建血管的细胞上或许存在着惊人的差异。

研究者Tara Haas教授说道,男性要比女性更容易患上多种与肥胖相关的疾病,比如心血管疾病、胰岛素抵抗和等。如今人们已经利用啮齿类动物模型来研究肥胖或者与肥胖相关的疾病,但他们通常总是研究雄性啮齿类动物,因为雌性啮齿类动物对于发生相同类型的疾病存在一定的抵抗力;于是研究人员对于探索这种差异非常感兴趣,因为对于他们而言,这或许会说明在雌性动物机体中存在一种保护其抵御多种疾病的机制。

早在2018年,研究者Haas 等人就在Frontiers in Physiology杂志上发表文章指出,当小鼠变胖后,雌性小鼠就会长出大量新的血管来为膨胀的脂肪组织提供氧气和营养物质,而雄性小鼠则长出的血管较少。这项最新研究中,研究人员重点分析了组成脂肪组织中这些血管基本元件的内皮细胞的差异,他们利用软件来帮助筛选数以千计的基因,最后锁定了那些与血管生长相关的基因,研究者发现,与新血管增殖相关的过程或许在雌性小鼠机体中水平较高,而雄性小鼠机体则存在高水平与炎症相关的过程。

研究者Haas指出,雄性小鼠机体中普遍存在的炎症相关过程的程度非常惊人,而其它研究认为,当内皮细胞有那种炎性反应时,其就会变得功能非常不健全,而且无法对刺激做出合适的反应。观察到雌性小鼠机体内皮细胞即使在长期高脂肪饮食的压力下所表现出的持续恢复力,让研究人员觉得非常不可思议,而且本文研究结果还能帮助他们更好地理解为何肥胖在男性和女性机体中变现不同。

为何肥胖对于男性人群更加危险?

图片来源:iScience (2022). DOI:10.1016/j.isci.2022.105811

此外,研究人员还分析了当将内皮细胞从体内取出并在培养皿中培养研究时的特殊行为。即使将其从体内取出来,在其没有循环激素或其它种类的因子影响时,雄性和雌性机体的内皮细胞依然会表现出不同的行为特征。雌性机体的内皮细胞复制速度更快,而雄性机体内皮细胞则对炎性刺激会表现出更大的敏感性,通过比较此前所发表过的数据,研究人员发现,老子老年雄性小鼠机体的内皮细胞会表现出不同于雌性机体的更具有炎症特征。

研究者表示,你无法假设两性都会以相同的方式对同一系列的事件做出反应,而这并不仅仅是一个肥胖相关的问题,他们认为这或许是一个更为广泛的概念性问题,当然这也包括健康老龄化;于是本文研究结果的意义就在于会出现这样一种情况,即对男性理想的疗法或许在女性机体中并不奏效,反之亦然。虽然人类和小鼠拥有不同的基因,其可能会被上调或下调,但研究人员指出,一般性的研究发现可能也会适用,同时他们非常感兴趣未来在人类机体中的相同细胞进行相关研究。

综上,本文研究结果为阐明区分雄性和雌性小鼠机体内皮细胞对病理生理性状况产生反应的分子程序以及差异提供了新的见解。(100yiyao.com)

原始出处:

Martina Rudnicki,Alexandra Pislaru,Omid Rezvan, et al. , iScience (2022). DOI: 10.1016/j.isci.2022.105811

Martina Rudnicki,Ghoncheh Abdifarkosh,Omid Rezvan,et al. , Frontiers in Physiology (2018). DOI: 10.3389/fphys.2018.01452

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nat Biomed Eng:用“声波画笔”调控大脑!新型全息超声技术有望打开人类神经疾病治疗新大门 (2025-10-07)

- 《神经元》:短期高脂饮食也同样危险!科学家发现,两天的高脂饮食即可激活小鼠大脑特定抑制性神经元,导致认知受损,恢复正常饮食可逆转 (2025-10-07)

- 相分离研究登上Nature:超越转录调控,mRNA协调易凝聚蛋白稳态 (2025-10-07)

- 动辄百万美元奖金,这些科学大奖想要与诺贝尔奖竞争:它们含金量如何? (2025-10-06)

- Nature:T细胞耗竭的悖论——并非“精疲力竭”,而是“生产过剩”引发的蛋白毒性风暴 (2025-10-06)

- Cell:沉默的基因组,喧嚣的转录场——解密结核菌适应性的隐藏驱动力 (2025-10-06)

- Nature:谁掌控了人类生命的第一个开关?一个被“驯化”的逆转录病毒的自白 (2025-10-06)

- 三个月,改写生命!全球首例帕金森病实现功能性治愈 (2025-10-05)

- AJP:迄今最长时间真实世界安全性分析显示,艾司氯胺酮鼻喷剂的安全性与临床研究和产品说明书中已确定的一致 (2025-10-05)

- Nature子刊:谭蔚泓/邱丽萍团队开发核酸适配体武装的单核细胞疗法,治疗阿尔茨海默病 (2025-10-05)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040