科学家构建迄今最先进人造人类胚胎,完全由人类干细胞制成,发育情况与天然胚胎相当 |

|

英国剑桥大学的发育生物学家

英国剑桥大学的发育生物学家Magdalena Zernicka-Goetz领导的研究团队和以色列魏茨曼科学研究所的生物学家Jacob Hanna领导的研究团队分别在预印本平台 bioRxiv 上发表了研究论文【1、2】。

在这篇论文中,研究团队宣布,他们已经培育出完全由人类干细胞制成的胚胎样结构,这比之前的任何研究都更为先进,培育而来的人工合成胚胎在约14天发育到与天然胚胎相当的阶段。

这两项成果为研究人类胚胎发育的后期阶段提供了前所未有的机会,但我们该如歌定义这些人工合成胚胎的 身份地位 ,以及该如何监管其中的伦理和法律问题,引发了新的争议。

这两项研究与以往的胚胎研究有何不同?

在去年8月份,这两个团队分别在Nature和Cell期刊发表论文【3、4】,他们都使用了类似的技术,从小鼠细胞中创建了胚胎模型,这些胚胎模型一直发育到心脏和大脑等器官开始形成的阶段。但还没有研究能够在人类胚胎模型中做到这一步。

这一次发表在 bioRxiv 上的最新研究中,研究团队创建的胚胎样结构都可以从人类胚胎干细胞中自我组装,其中一些已经转化为类似于形成胎盘的干细胞和形成自然发育胚胎外的卵黄囊的细胞类型。

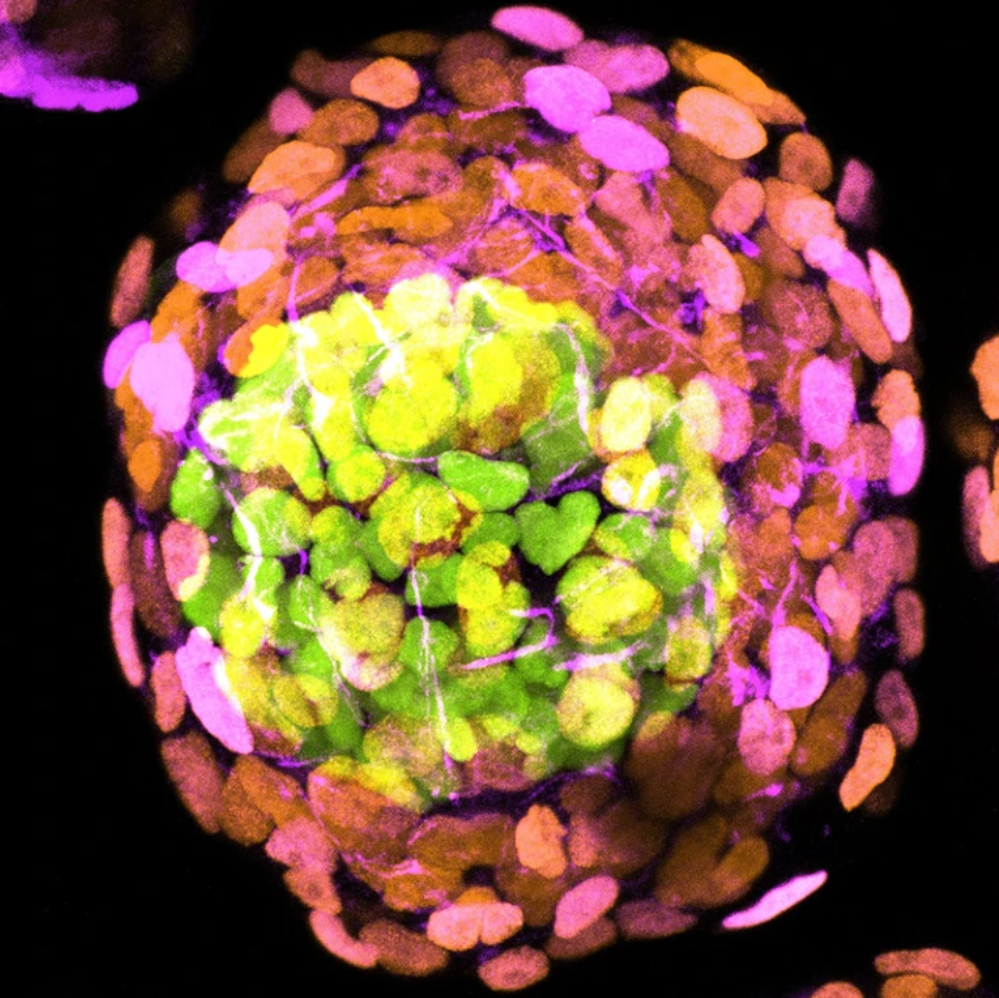

使用人类干细胞制造的胚胎样结构,来自Magdalena Zernicka-Goetz团队

研究团队表示,由此产生的人工合成胚胎模型显示了在受精后6-14天的人类胚胎中发现的结构(在原肠胚形成期间和之后,形成胚胎的细胞被组织成羊膜腔和卵黄囊之间的一层)和基因转录谱。

研究团队表示,这是迄今为止最先进的人类胚胎模型。

胚胎存活14天的意义是什么?

对天然人类胚胎的研究往往需要遵循一项被广泛采用的指导原则,即人类胚胎不应在实验室中培养超过14天。这项指导原则在许多国家被法律强制执行。这意味着如果想研究胚胎发育的后期阶段,就必须使用动物胚胎,而动物胚胎的发育并不一定能反应人类胚胎的相应过程。

而在大多数国家,胚胎模型并不被定义为天然胚胎,因此它们不受14天规则的约束。

这意味着,可以使用这种人工合成胚胎模型,在实验室中培育超过14天时间,从而研究人类胚胎发育的后期阶段,解决使用天然人类胚胎研究所面临的伦理和技术挑战。

这两项研究为何面临争议?

将胚胎模型培育到更晚的发育阶段已经成为一场高度竞争的科研竞赛,也由此带来了许多争论与争议。

这两项发表在预印本的新研究,是否能最终通过同样评议,还有待观察。例如,有发育生物学家认为,论文中描述的人工合成胚胎其实没有什么地方可以被认为与真正的14天胚胎相似之处,只能看到大量细胞被分隔成小室,并没有胚胎样组织。

其中一篇论文的通讯作者Magdalena Zernicka-Goetz表示,这一胚胎模型在研究发育方面仍具有局限性,不能概括天然胚胎的所有方面,而是作为研究关键发育阶段特定组织分化的补充工具。

仍然面临伦理问题

这两项新研究引发了一场关于人类胚胎模型 身份地位 的讨论,以及关于它们是否应该继续处于人类胚胎立法之外的争议。

实际上,虽然胚胎模型不受14天规则的约束,但两个研究团队构建的胚胎样结构确实需要遵守关于使用人类胚胎干细胞的指导方针和规定。而其他团队利用从成年人体细胞诱导而来的干细胞创建的胚胎模型,可以不受上述规则的约束。

到目前为止,还没有人制造出能够发育成人类的胚胎模型。而一项最近发表的灵长类胚胎模型的研究显示,把猴子的胚胎模型植入子宫中,可以诱导怀孕(但会在怀孕不久后自然终止)。

这项研究来自中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心刘真、孙强团队及清华大学生命科学学院周帆团队,于2023年4月6日发表在了Cell Stem Cell期刊【5】。该研究利用胚胎干细胞建立了食蟹猴类囊胚诱导系统,体外培养食蟹猴类囊胚可诱导原肠运动的相关胚层,体内移植可以检测到早期妊娠囊的出现。

因此,一些研究人员认为,需要修改胚胎的定义来澄清这些问题。目前来说,胚胎模型的全部目的就是为了避免当前进行胚胎研究的限制。而14天规则是否还要继续坚持,也成为一个值得讨论的问题。

论文链接:

1.https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.06.15.545082v1

2.https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.06.14.544922v1

3. https://www.nature.com/articles/s41586-022-05246-3

4.https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.028

5. https://doi.org/10.1016/j.stem.2023.03.009

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nat Biomed Eng:用“声波画笔”调控大脑!新型全息超声技术有望打开人类神经疾病治疗新大门 (2025-10-07)

- 《神经元》:短期高脂饮食也同样危险!科学家发现,两天的高脂饮食即可激活小鼠大脑特定抑制性神经元,导致认知受损,恢复正常饮食可逆转 (2025-10-07)

- 相分离研究登上Nature:超越转录调控,mRNA协调易凝聚蛋白稳态 (2025-10-07)

- 动辄百万美元奖金,这些科学大奖想要与诺贝尔奖竞争:它们含金量如何? (2025-10-06)

- Nature:T细胞耗竭的悖论——并非“精疲力竭”,而是“生产过剩”引发的蛋白毒性风暴 (2025-10-06)

- Cell:沉默的基因组,喧嚣的转录场——解密结核菌适应性的隐藏驱动力 (2025-10-06)

- Nature:谁掌控了人类生命的第一个开关?一个被“驯化”的逆转录病毒的自白 (2025-10-06)

- 三个月,改写生命!全球首例帕金森病实现功能性治愈 (2025-10-05)

- AJP:迄今最长时间真实世界安全性分析显示,艾司氯胺酮鼻喷剂的安全性与临床研究和产品说明书中已确定的一致 (2025-10-05)

- Nature子刊:谭蔚泓/邱丽萍团队开发核酸适配体武装的单核细胞疗法,治疗阿尔茨海默病 (2025-10-05)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040