Science:新研究探索新出现的病原体如何取代之前的竞争性病原体 |

|

来源:100医药网 2024-10-28 16:37

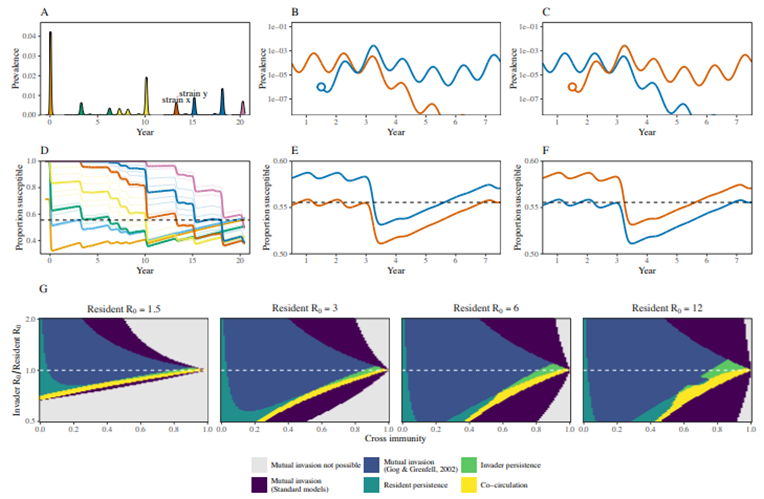

这项研究意味着病原体的多样性很高,它们有可能入侵人群。它强调了了解不同病原体之间的相互作用对于预测未来疫情爆发和预防疫情爆发的重要性。大流行表明,预测新型病原体对人类的入侵及其产生新变种的进化潜力对于预防未来的疫情爆发至关重要。在一项新的研究中,来自普林斯顿大学和芝加哥大学的研究人员提出了一种统一理论,用于预测这种入侵及其对竞争性病原体造成的后果。相关研究结果发表在2024年10月11日的Science期刊上,论文标题为 Predicting pathogen mutual invasibility and co-circulation 。

论文共同通讯作者、普林斯顿大学生态学与进化生物学系的Sang Woo Park说, 许多不同的病原体感染人类,因此解释菌株/毒株传播模式的差异一直是一项重大挑战。例如,流感病毒和 SARS-CoV-2 会出现毒株替换现象,即新毒株的出现会导致以前的毒株灭绝。这给疫苗研发带来了巨大挑战。但其他病原体则不一定如此。例如,呼吸道合胞病毒(RSV)是一种常见的呼吸道病原体,尤其是在儿童中会引起感冒,它有两种一起流行的毒株。

Park说, 其他研究人员为了解流感、SARS-CoV-2 和 RSV 的病原体竞争提供了重要见解。我们希望开发一种统一的理论,解释为什么我们在某些病原体中看到菌株/毒株替换,而在其他病原体中却看不到。

普林斯顿大学生态学与进化生物学和公共事务教授C. Jessica Metcalf说, 建立一种统一的理论非常重要,因为它可以让我们对不同的病原体进行比较,并找出驱动不同病原体菌株/毒株循环模式差异的机制。

在这篇论文中,作者扩展了群落生态学中预测物种竞争结果的经典理论。他们表明,同样的观点也可用于比较相互竞争的病原体菌株/毒株,并预测新的菌株/毒株是否会替换其竞争对手。

普林斯顿大学环境研究教授、生态学与进化生物学系主任Jonathan Levine说, 从生态学角度看,一种菌株/毒株在已经包含另一种菌株/毒株的群体中的传播能力是不同菌株/毒株共同传播的关键预测因素。

论文共同通讯作者、普林斯顿大学的Bryan Grenfell说, 令人惊讶的是,我们的模型预测,在包括流感病毒和SARS-CoV-2在内的常见人类病原体中,大多数竞争菌株/毒株都能在其竞争对手存在的情况下传播。这一结果最初似乎与在流感病毒和 SARS-CoV-2 中观察到的毒株替换相矛盾。相反,这项研究揭示了预测毒株共存的另一层复杂性。

图片来自Science, 2024, doi:10.1126/science.adq0072

这项新的研究发现,菌株/毒株共存进一步要求两种相互竞争的菌株/毒株在最初入侵后在群体中持续存在。作者随后表明,群体水平的力可以预测新旧菌株/毒株是否会留在群体中,并最终共同循环。

Park说, 当新的菌株/毒株首次进入人群时,它会感染很多人,使他们产生免疫力。这种免疫力的积累会阻止这种菌株/毒株再次进入人群,直到人群中因出生或免疫力下降而出现足够数量的易感人群。

芝加哥大学生态学与进化系教授Sarah Cobey说, 疫情爆发后,易感人群的增长速度是决定疫情再次爆发可能性的关键因素,因此也是决定菌株/毒株共同传播能力的关键因素。

Park 补充说, 总体来说,这项研究意味着病原体的多样性很高,它们有可能入侵人群。它强调了了解不同病原体之间的相互作用对于预测未来疫情爆发和预防疫情爆发的重要性。

加州大学伯克利分校的Mike Boots教授(没有参与这项研究)对这些研究结果评论道, 在我们为下一次大流行做准备时,这一框架将有助于了解决定新变种入侵的机制。 (100yiyao.com)

参考资料:

Sang Woo Park et al. . Science, 2024, doi:10.1126/science.adq0072.

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nature Methods:解锁细胞宇宙的“星图”——scvi-hub如何将海量单细胞数据“浓缩”到你的笔记本电脑里? (2025-09-13)

- 为什么精子会“跑不动”?大阪大学揪出两大关键蛋白:CFAP91搭起“运动支架”,EFCAB5调控“冲刺力”,男性生育有了新靶点 (2025-09-12)

- 突破!肺癌细胞转移大脑后竟会与神经元“串通”!Nature 新研究揭致命机制,抗癫痫药或成新希望 (2025-09-12)

- J Neurochem:肠道与大脑的“对话”——科学家揭秘机体慢性疼痛的神经通路 (2025-09-11)

- 母亲高血糖,影响后代生育能力,黄荷凤院士团队等揭示背后的表观遗传机制 (2025-09-11)

- STTT:韩国科学家发现减轻大脑氧化应激损伤、减少神经退行性病变的新方法! (2025-09-11)

- 《癌症研究》:橄榄油吃太多,乳腺癌易挪窝!美国科学家发现,富含橄榄油的高脂饮食,会促进三阴性乳腺癌肺转移 (2025-09-11)

- 减重竟还能减痛?!EJN:饮食质量提升 22%,慢性疼痛率直降一半,体脂变化竟不是关键 (2025-09-11)

- 肠道菌群还能操控皮肤炎症?清华大学最新Immunity论文,揭示肠道菌群代谢物驱动银屑病炎症的机制 (2025-09-11)

- 构建中国人衰老时钟,200多位中国学者联合推出X-Age项目(耄耋计划),推动健康长寿研究 (2025-09-11)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040