《癌细胞》:卵巢癌免疫治疗举步维艰,竟是因为化疗驱动巨噬细胞对T细胞“下黑手”! |

|

来源:奇点糕 2024-12-17 10:07

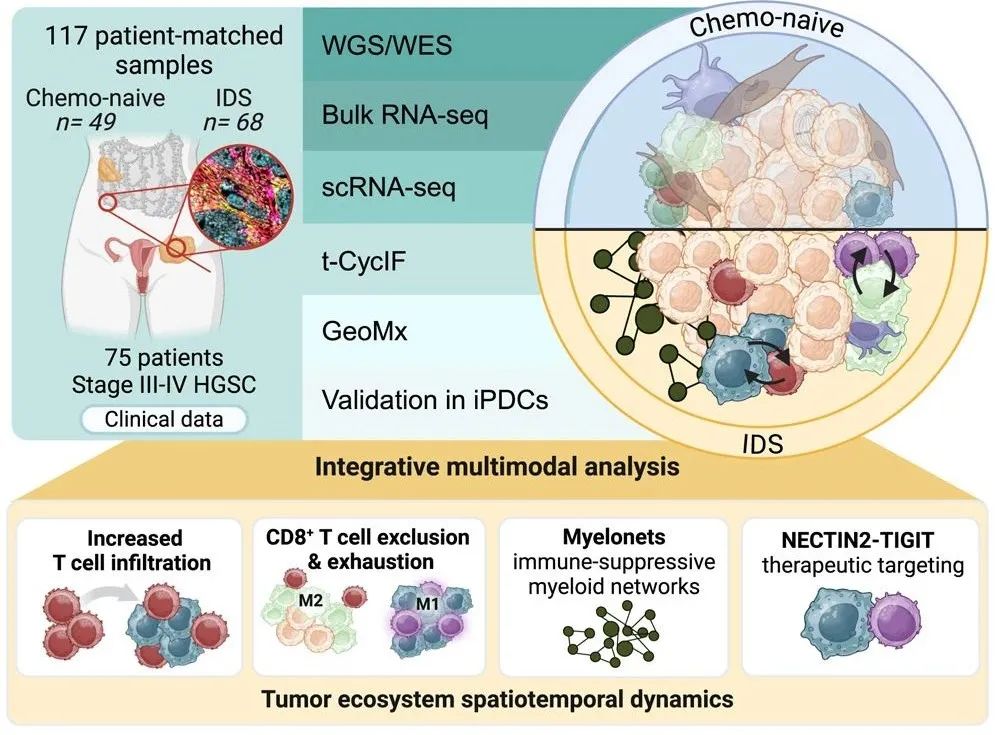

研究者们就对来自75例高级别浆液性卵巢癌患者的117例样本“火力全开”,进行基因组学、空间组学分析和单细胞测序,重点分析一线化疗(新辅助性质)前后发生的各种改变。近日,芬兰赫尔辛基大学团队在Cancer Cell期刊发表的最新研究成果显示,在占70-80%的高级别浆液性卵巢癌中,当前临床采用的标准化疗方案,会导致由巨噬细胞驱动的CD8+T细胞耗竭和排斥,能一定程度上解释治疗对卵巢癌的效果不佳。

研究者们发现,导致CD8+T细胞耗竭的巨噬细胞,是名为 Myelonets 的免疫抑制性髓系细胞网络的一部分,这些髓系细胞不仅会相互串联,还会通过NECTIN2-TIGIT信号轴调控CD8+T细胞转入耗竭状态,而这也就是治疗干预来增敏卵巢癌免疫治疗的切入点。

一图总结论文核心内容

卵巢癌算是对含铂化疗比较敏感的实体瘤了,不然临床上也不会有铂敏感/铂耐药卵巢癌之分,但化疗终究会有失效的时候,特别是对于不存在BRCA1/2等同源重组修复缺陷(HRD)突变,不适合在化疗后接受PARP抑制剂维持治疗的患者,化疗耐药来得相当之快。按说在这种场景里,免疫治疗往往能站出来,但临床研究的结果大多不尽如人意。

赫尔辛基大学研究团队认为,此前学界对化疗影响卵巢癌免疫微环境的了解还是太少[2],相当于两眼一抹黑就用药了。因此本次研究一上来,研究者们就对来自75例高级别浆液性卵巢癌患者的117例样本 火力全开 ,进行基因组学、空间组学分析和单细胞测序,重点分析一线化疗(新辅助性质)前后发生的各种改变。

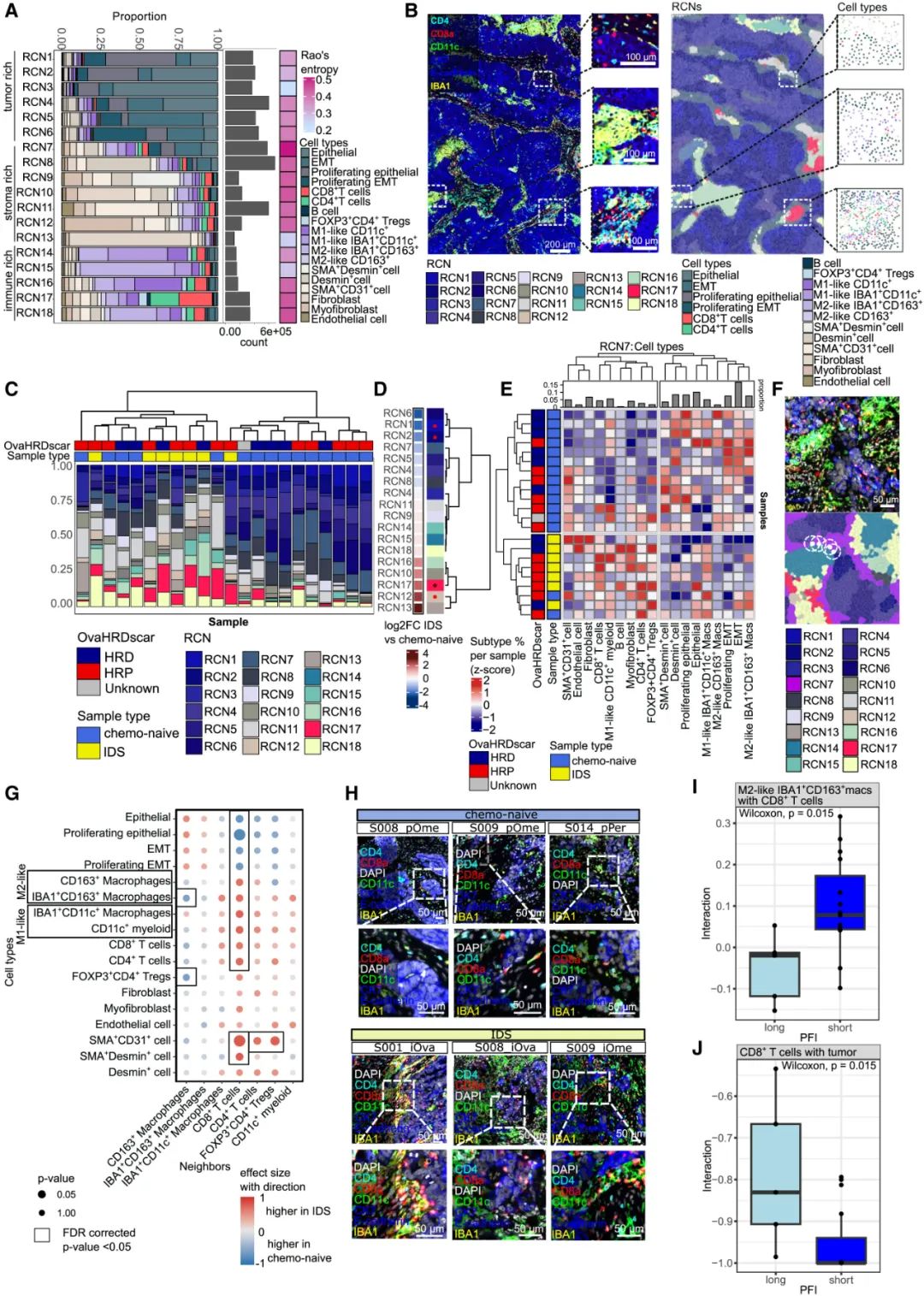

多组学数据首先显示,化疗确实会使卵巢癌免疫微环境发生显著改变,最明显的特征就是CD8+T细胞浸润显著增多,同时B细胞、调节性T细胞和髓系细胞浸润也上升,但结合空间组学数据来看,这种改变并不是均一的,因为肿瘤不同部位原本就存在各种、间质细胞(如成纤维细胞)和免疫细胞的各自抱团,正式名叫 重复出现的细胞邻域 (RCNs),其中免疫细胞抱团的RCNs内,主要细胞类别就是包括巨噬细胞在内的各种髓系细胞。

肿瘤不同部位存在成分区别显著的 重复出现的细胞邻域

而化疗不仅会导致各个RCNs的细胞构成发生显著改变,还会影响它们与其它细胞的相互作用,例如CD8+T细胞就从此前主要接触癌细胞,变成了主要接触M2型巨噬细胞和CD4+T细胞,且这种改变与患者 无铂间期 (PFI)较短、即对化疗应答较差有关。

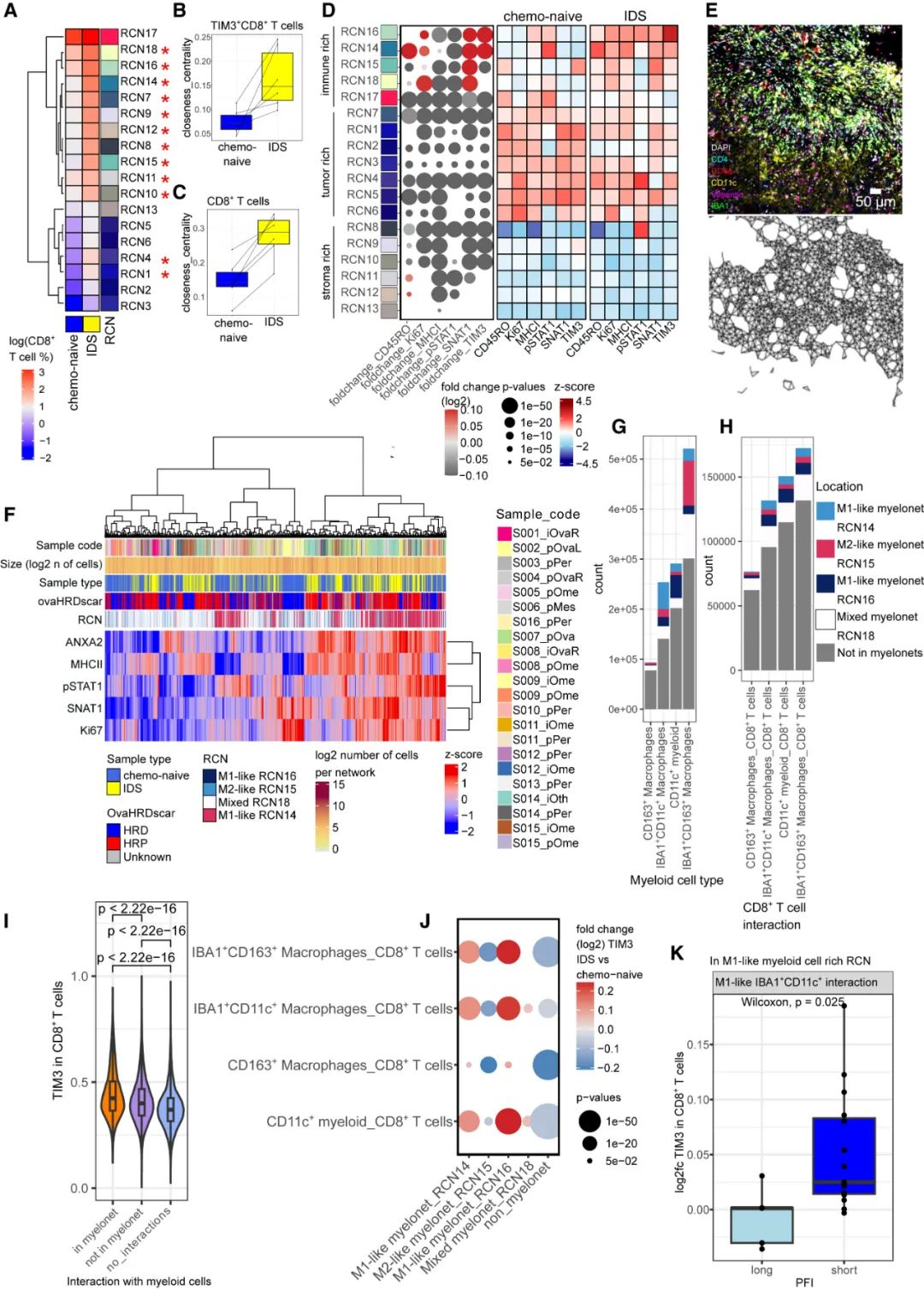

研究者们又借助空间组学数据证实,不同于化疗前主要集中在 T细胞枢纽 (T cell Hub)内,化疗后浸润显著增多的CD8+T细胞,会广泛分布在髓系、间质细胞乃至癌细胞为主的RCNs内,且呈现明显的耗竭表型(表达关键标志物TIM-3)和激活状态下降(表达pSTAT1),免疫浸润增加反而不利于抗,确实是不太常见的现象。而进入到不同RCNs的CD8+T细胞,在TIM-3等标志物表达方面也有明显不同,改变可以说是 空间限制性 的。

化疗后卵巢癌的CD8+T细胞浸润虽显著增多,但整体状态却不利于抗肿瘤免疫

鉴于化疗后巨噬细胞与CD8+T细胞的相互作用更密切,而癌细胞与CD8+T细胞发生相互作用的绝对频率不变(相对下降),研究者们推测导致CD8+T细胞耗竭的元凶就是巨噬细胞,并通过细胞直接接触分析(Delaunay clustering),找出了髓系细胞们相互串联构成的Myelonets网络,它们小到由十几个细胞构成,大到参与的细胞成千上万。

而与Myelonets中髓系细胞发生相互作用的CD8+T细胞,普遍都进入了耗竭状态(TIM-3表达显著较高),可以说Myelonets就是一张抑制CD8+T细胞免疫应答的大网。而且相当反常规的一点是,在Myelonets中导致CD8+T细胞耗竭的巨噬细胞,竟然表型主要是M1型,和以往M1型巨噬细胞抑癌、M2型巨噬细胞促癌的常态是反过来的。

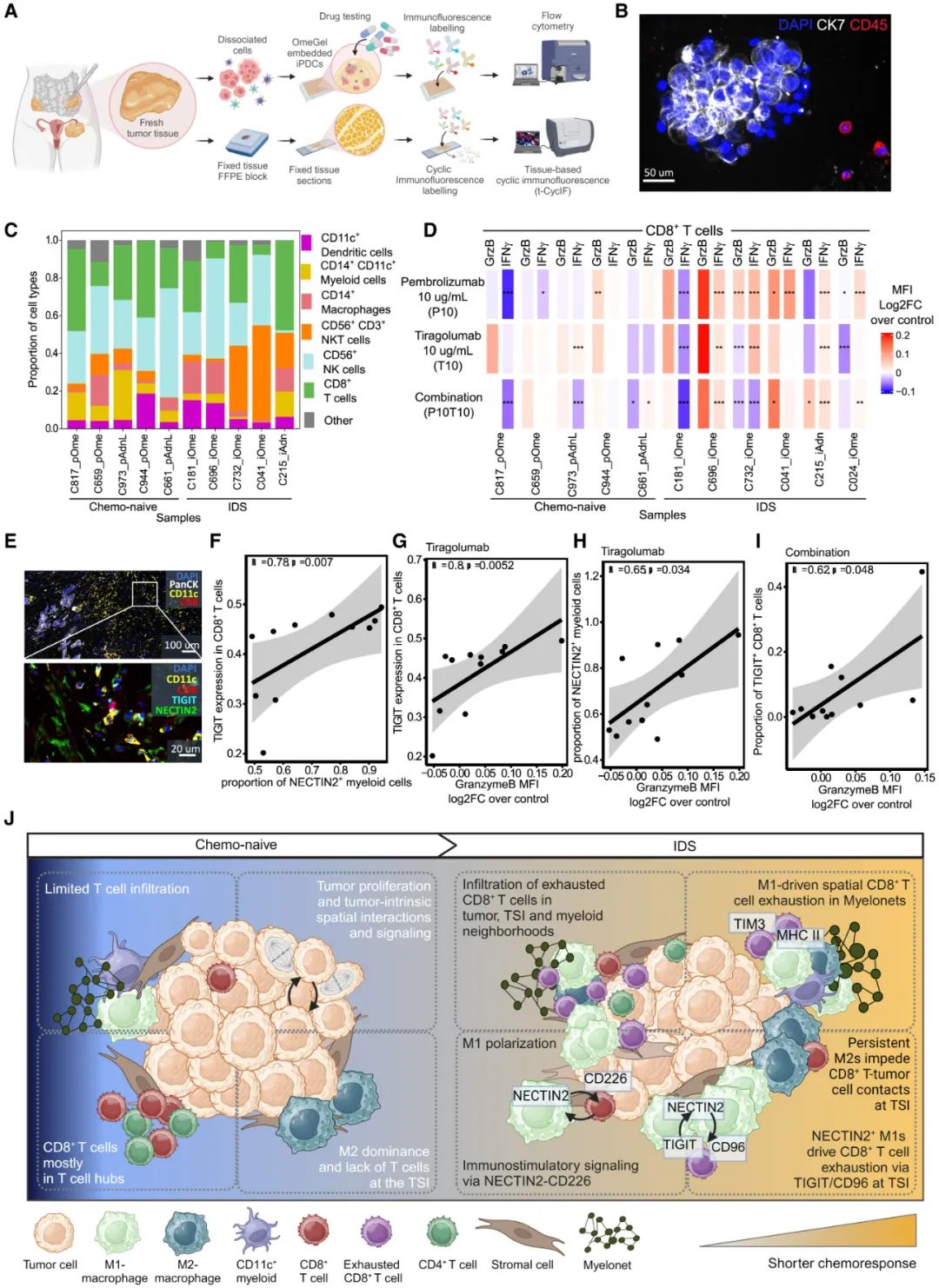

最后,通过进一步分析转录组学数据,研究者们证实化疗会使M1型巨噬细胞激活并表达NECTIN2,与表达NECTIN2相应配体TIGIT的CD8+T细胞在肿瘤外周间质发生相互作用,最终使CD8+T细胞进入耗竭状态,那结论也就不言自明了:用TIGIT抑制剂阻断NECTIN2-TIGIT信号轴,就有望逆转CD8+T细胞在化疗后的耗竭状态,为PD-1/L1抑制剂的使用奠定基础,不知道未来能不能看到这样的临床研究启动呢?

化疗导致CD8+T细胞耗竭的动态改变过程和TIGIT抑制剂的干预窗口

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 猪鼻里藏着“抗病毒卫士”!南京农大发现枯草芽孢杆菌 NS12,广谱阻击呼吸道病毒还不易耐药 (2025-10-14)

- Research:肝纤维化有救了?中药成分发现“双面杀手” 精准清除致病细胞 (2025-10-14)

- Science:华人团队揭示溶酶体驱动的长寿的跨代遗传机制,一作将回国加入浙江大学 (2025-10-14)

- 癌症治疗迎新突破!MIT 团队改造出“隐身”CAR-NK 细胞,躲过免疫追杀还降副作用 (2025-10-14)

- Cell子刊:顾晓松/吴俊华/江春平团队开发溶瘤病毒水凝胶系统,防止肿瘤复发 (2025-10-14)

- 《自然·医学》:竟然可以不用减重!10年长期研究结果表明,控好血糖即可有效预防前驱糖尿病进展为2型糖尿病,效果与减重相当 (2025-10-13)

- Nature Biotechnology:抗体工程师的“强迫症”福音——让细胞自己做纯化,这波操作太巧妙了! (2025-10-13)

- Science:重写基因表达法则——转录起始点如何“遥控”数万碱基外的终止密码 (2025-10-12)

- Nature:失衡的天平——解密为何男性膀胱癌风险是女性的四倍 (2025-10-12)

- Science:绘制根系微生物“定居地图” (2025-10-12)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040