MP:中日友好医院/北京中医药大学团队,破解中药活性成分马钱苷改善突触可塑性、抗抑郁的机制! |

|

MP:中日友好医院/北京中医药大学团队,破解中药活性成分马钱苷改善突触可塑性、抗抑郁的机制!

来源:奇点糕 2025-04-09 09:45

该研究为HINT1作为抑郁症治疗靶点提供了理论基础,并表明马钱苷是靶向该靶点的抑郁症候选药物。马钱苷(loganin)是中药药材山茱萸中的主要活性成分。现代药理学研究证明,作为一种环烯醚萜苷类化合物,马钱苷具有抗炎、抗、神经保护等多种生物活性。

近日,中日友好医院张维库、赫军与北京中医药大学续洁琨联手合作,通过揭示作用机制,为我们展现了马钱苷用于治疗的前景。他们的研究表明,马钱苷通过靶向蛋白质HINT1,可以改善大脑海马结构的突触可塑性,从而在动物实验中缓解抑郁样行为。论文发表于Molecular Psychiatry杂志。

抑郁症是全球常见的精神疾病,影响着约3亿人口。氟西汀等临床常用的药物,存在起效延迟、仅对部分患者完全有效等局限性。

在前期工作中,张维库、赫军、续洁琨等人发现马钱苷能显著改善急性或慢性应激诱导的动物抑郁样行为,并且具有催眠作用,可能有助于改善[2,3]。此次,他们将深入阐明马钱苷抗抑郁的具体作用靶点和分子机制。

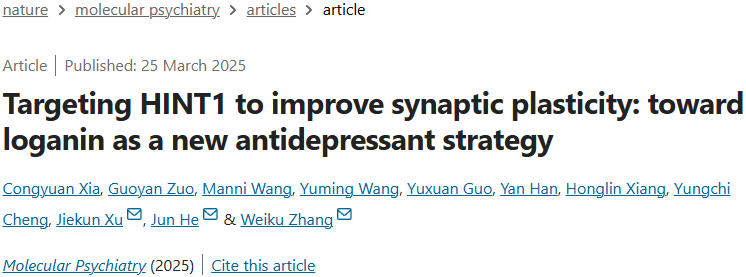

研究者首先构建了皮质酮(CORT)诱导的HT22神经元损伤模型。实验显示,200 M皮质酮会显著降低小鼠神经元活力,并减少突触后致密蛋白95(PSD95)、磷酸化ERK1/2(pERK1/2)及脑源性神经营养因子(BDNF)的表达。

研究者们将不同剂量的马钱苷(12.5 mg/kg、50 mg/kg)溶解后,给予小鼠口服。结果显示,马钱苷以剂量依赖方式逆转了这些蛋白水平的下降,且在小鼠模型中表现出与氟西汀相当的抗抑郁效果。当使用TrkB抑制剂ANA-12阻断BDNF信号时,马钱苷的行为改善作用被完全抵消,证实其作用依赖于BDNF/TrkB通路。BDNF/TrkB通路主要调控神经元存活、突触可塑性和神经再生,在神经发育、学习记忆、情绪调节及抗抑郁机制中起核心作用。

马钱苷以剂量依赖方式逆转了皮质酮导致的PSD95、pERK1/2、BDNF水平下降

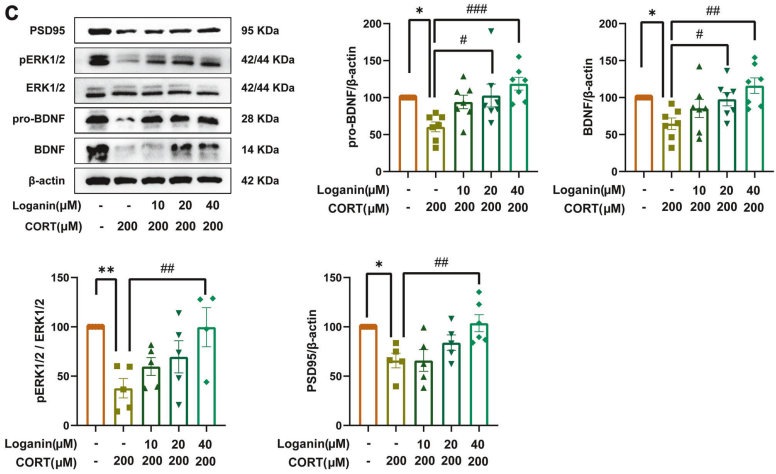

利用高通量筛选技术,研究者发现马钱苷与205种蛋白存在结合潜力,其中组氨酸三聚体核苷结合蛋白1(HINT1)的结合亲和力最为显著(结合比1.380)。分子对接分析结果显示,马钱苷以-5.778 kcal/mol的结合能锚定于HINT1活性口袋,与PRO28、LYS30和ASP43三个氨基酸残基形成三个氢键,并通过疏水作用稳定结合。细胞热迁移技术(CETSA)的结果再次验证了两者的特异性结合。

找到结合蛋白HINIT1

为明确HINT1在抑郁症中的作用,研究者们在大鼠的海马CA1区过表达HINT1基因,结果观察到大鼠的蔗糖偏好率显著降低,活动减少,表现出与慢性应激模型相似的抑郁样行为。电生理检测显示,HINT1过表达增强了海马齿状回NMDA受体介导的兴奋性突触后电流,同时降低了NMDA受体的亚基NR1、NR2A/B表达。

机制研究表明,HINT1通过竞争性抑制细胞膜蛋白Sigma-1R与NMDA受体NR1亚基的结合,同时促进PSD95与NR2B的结合,从而破坏突触信号平衡。这种双重调控导致BDNF/TrkB信号通路活性降低,但未影响神经发生标记物DCX的表达,提示HINT1的作用具有通路特异性。

马钱苷起到什么作用呢?

进一步研究揭示,马钱苷通过特异性靶向结合HINT1蛋白,可以插入HINT1-NMDA受体复合物界面,破坏二者相互作用,恢复Sigma-1R与NMDA受体的正常结合、减少PSD95对NMDA受体的过度结合,从而激活BDNF/TrkB信号通路,增强突触可塑性。

机制

当使用Sigma-1R抑制剂BD1047或TrkB抑制剂ANA-12时,马钱苷对BDNF/TrkB信号通路的激活作用以及对突触可塑性的改善作用被显著阻断。在HINT1过表达大鼠中,马钱苷的抗抑郁效应完全消失,突显HINT1作为核心靶点的必要性。

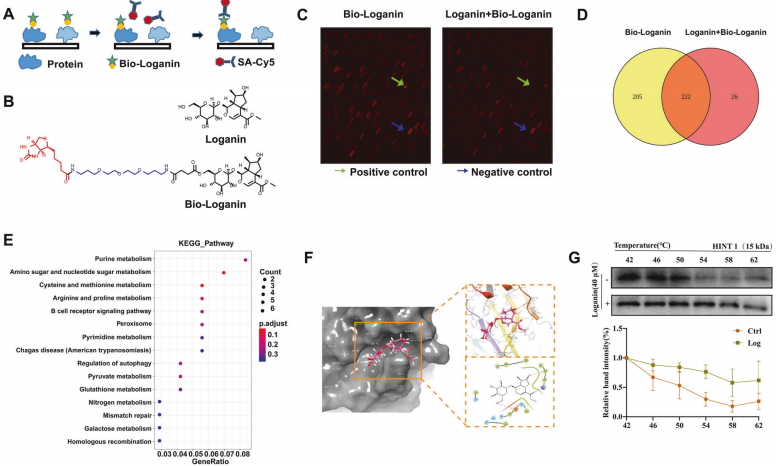

利用GSE53987公共数据库,研究者们比较了不同年龄抑郁症患者的HINT1表达情况。结果显示,22-40岁的抑郁症患者海马区HINT1表达呈升高趋势,而41-65岁患者则呈下降趋势,需要更大规模研究验证这一发现。

不同年龄段的抑郁症患者HINT1水平改变趋势

综上,该研究为HINT1作为抑郁症治疗靶点提供了理论基础,并表明马钱苷是靶向该靶点的抑郁症候选药物。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 为什么精子会“跑不动”?大阪大学揪出两大关键蛋白:CFAP91搭起“运动支架”,EFCAB5调控“冲刺力”,男性生育有了新靶点 (2025-09-12)

- 突破!肺癌细胞转移大脑后竟会与神经元“串通”!Nature 新研究揭致命机制,抗癫痫药或成新希望 (2025-09-12)

- J Neurochem:肠道与大脑的“对话”——科学家揭秘机体慢性疼痛的神经通路 (2025-09-11)

- 母亲高血糖,影响后代生育能力,黄荷凤院士团队等揭示背后的表观遗传机制 (2025-09-11)

- STTT:韩国科学家发现减轻大脑氧化应激损伤、减少神经退行性病变的新方法! (2025-09-11)

- 《癌症研究》:橄榄油吃太多,乳腺癌易挪窝!美国科学家发现,富含橄榄油的高脂饮食,会促进三阴性乳腺癌肺转移 (2025-09-11)

- 减重竟还能减痛?!EJN:饮食质量提升 22%,慢性疼痛率直降一半,体脂变化竟不是关键 (2025-09-11)

- 肠道菌群还能操控皮肤炎症?清华大学最新Immunity论文,揭示肠道菌群代谢物驱动银屑病炎症的机制 (2025-09-11)

- 构建中国人衰老时钟,200多位中国学者联合推出X-Age项目(耄耋计划),推动健康长寿研究 (2025-09-11)

- 参天公司青光眼引流器"港澳药械通"上市许可获广东省药监局批准 (2025-09-10)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040