Nature子刊:清华大学陈国强团队开发新型正交转录突变系统,蛋白质进化速度提升150万倍 |

|

来源:生物世界 2025-07-09 11:00

该研究开发的正交转录突变系统具有高突变效率、高特异性和低脱靶率的优点,在实际进化过程中仅用 1 天即可完成以往需要数周才能实现的蛋白质优化过程。蛋白质定向进化是生物技术领域的重要工具,通过模拟自然进化过程,在实验室中快速优化蛋白质功能。然而,传统方法如易错PCR存在耗时长、效率低、突变库多样性受限等问题。

近年来,基于CRISPR-Cas或T7RNA聚合酶的突变系统虽取得进展,但仍面临突变范围小、宿主普适性窄等挑战。在非模式生物(例如嗜盐单胞菌Halomonas bluephagenesis)中,缺乏高效的蛋白质定向进化工具,限制了其在工业生物技术中的应用。如何开发一种高效、高特异性、广宿主兼容且能同时引入多种突变类型的系统,成为亟待解决的难题。

近日,清华大学陈国强教授团队在Nature Communications期刊发表了题为:An orthogonal transcription mutation system generating all transition mutations for accelerated protein evolutionin vivo的研究论文。

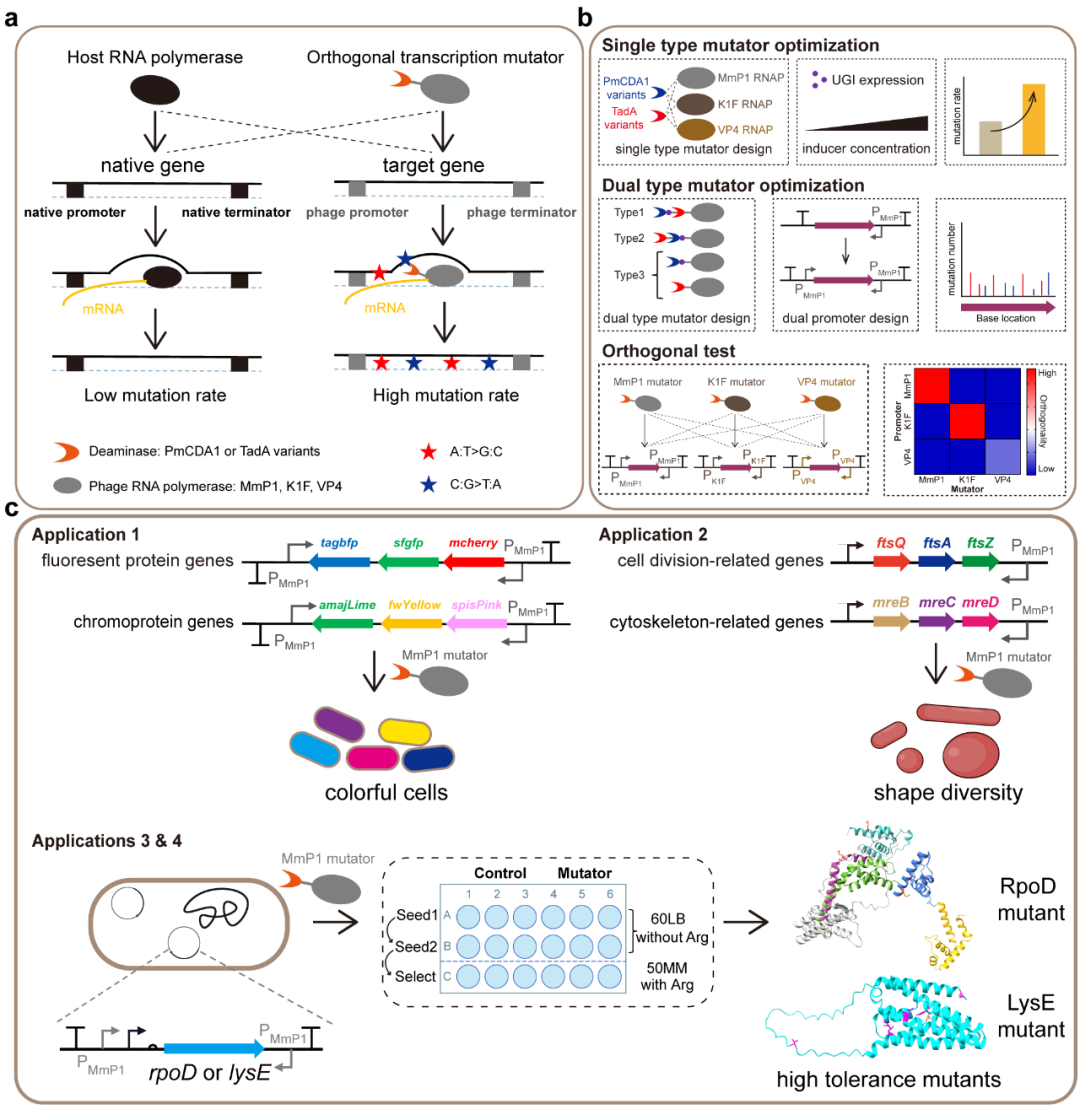

该开发了一种正交转录突变系统(OTM)。该系统通过将三种广宿主兼容性的噬菌体RNA聚合酶(MmP1/K1F/VP4)与两种脱氨酶(PmCDA1和TadA变体)巧妙融合,构建了一个高效、模块化的蛋白质进化平台。其核心设计原理在于:RNA聚合酶在转录过程中解旋DNA形成单链区,而融合的脱氨酶则能对暴露的单链DNA进行编辑,实现C:G-T:A和A:T-G:C类型的碱基突变。该系统能在短短1天内完成蛋白质的定向进化,突变效率较自发突变提升达150万倍。

在这项研究中,研究团队采用XTEN柔性连接肽分别将胞嘧啶脱氨酶和腺嘌呤脱氨酶与噬菌体RNA聚合酶融合,构建了分别能够产生C:G-T:A和A:T-G:C类型碱基突变的正交转录突变元件。同时通过添加尿嘧啶糖基化酶抑制剂(UGI)和优化诱导条件,使突变效率提升150万倍,而脱靶率仅增加65倍。

进一步,通过将两种脱氨酶与噬菌体RNA聚合酶进行合理组合,研究团队构建了能够同时引入C:G-T:A和A:T-G:C突变的双功能正交转录突变元件。通过在目标基因上下游分别插入噬菌体启动子,研究人员成功实现了突变在目标基因上的均匀分布,克服了单个启动子策略中突变偏向启动子近端的局限性。

此外,正交性实验结果表明,基于不同噬菌体RNA聚合酶的正交转录突变元件能够特异性识别各自启动子,避免交叉干扰,从而为之后的模块化设计提供可能。在宿主适用性方面,该系统在非模式生物(例如嗜盐单胞菌Halomonas bluephagenesis)和模式生物(例如大肠杆菌E.coli)中均表现出色,解决了现有工具在非模式生物中效率低下的难题。

在实际应用方面,该系统展现了强大的潜力。研究团队通过突变荧光蛋白和色素蛋白,成功获得具有多种不同颜色的细胞;通过靶向突变细胞骨架和分裂相关蛋白,获得了具有超长杆状、球形和其他多种形状的工程菌株,为形态学工程改造提供新的思路;在工业应用场景下,通过一轮突变进化 70全局转录调控因RpoD和赖氨酸外排蛋白LysE,成功获得能够增强L-精氨酸耐受性和转运能力的突变体。

图1. 正交转录突变系统的设计、优化与应用

总的来说,该研究开发的正交转录突变系统具有高突变效率、高特异性和低脱靶率的优点,在实际进化过程中仅用1天即可完成以往需要数周才能实现的蛋白质优化过程。特别值得关注的是,该系统在模式和非模式生物中均展现出优异的性能,有效解决了现有工具在非模式工业菌株中应用受限的困境。

展望未来,该技术仍有广阔的拓展空间和应用前景。一方面可以尝试整合其他突变类型的脱氨酶,进一步丰富突变库的多样性;另一方面可以探索该系统在其他非模式生物中的兼容性和适用性。在应用层面,该突变系统可以应用于加速生物制造(例如PHA生产)中关键酶的优化,推动绿色生物经济发展。

清华大学生命科学学院陈国强教授为论文通讯作者,生命学院2022级博士生邵明威为本论文第一作者。其他作者还包括陈国强实验室的科研助理张忠楠,博士后金晓帆和2023级博士生丁军。相关工作获得了国家和清华北大生命联合中心的基金支持。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 震惊!我国年轻、不吸烟女性肺癌发病率超男性!多项研究:40岁以下、不抽烟女性肺癌率翻倍,特别是东部沿海城市,普遍存在EGFR突变 (2025-10-07)

- Cell:空间组学终极方案?RAEFISH实现单分子与全基因组的“鱼与熊掌兼得” (2025-10-07)

- Nature Medicine:“减肥神药”的另一面:司美格鲁肽如何逆转“脂肪肝”的宿命? (2025-10-07)

- 世界首例!我国科学家创造出通用O型肾脏,并进行了首次人体移植试验 (2025-10-07)

- 研究发现组蛋白甲基转移酶组分的分子机制 (2025-10-06)

- Nature Genetics:陈万泽团队开发单细胞转录因子测序技术,剖析转录因子剂量对细胞重编程异质性的影响 (2025-10-06)

- Cell:“鱼与熊掌兼得”!王思远团队开发单分子分辨率、覆盖全基因组的空间转录组学新技术 (2025-10-05)

- Curr. Biol.:中科院物理所李岩研究组在觅食节律行为的神经机制研究方面取得重要进展 (2025-10-05)

- 水飞蓟宾护肝哪个牌子效果最好?护肝片哪个品牌最好最安全?2025口碑护肝产品公布 (2025-10-05)

- 脂肪肝、酒精肝吃哪种护肝片好?护肝片哪个牌子效果最好?三甲医生联合推荐十大品牌 (2025-10-05)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040