Cell:利用强制性线粒体自噬技术移除干细胞和胚胎中的线粒体 |

|

来源:100医药网 2025-07-23 08:54

这些结果为探索线粒体在细胞功能、组织和器官发育、衰老以及物种进化中的不同作用提供了新的研究方向。在一项新的研究中,通过使用德克萨斯大学西南医学中心开发的一种迫使细胞清除线粒体的遗传技术,研究人员对线粒体的关键功能获得新的认识。他们的发现为线粒体在细胞和进化中的作用提供了基础知识,并可能最终为患有线粒体疾病(比如莱氏综合征和基恩-塞尔综合征)的患者提供新的治疗方法。他们的研究成果发表在《细胞》杂志上。

论文通讯作者、德克萨斯大学西南医学中心分子生物学副教授Jun Wu博士说道, 我们的新工具使我们能够研究线粒体丰度和线粒体基因组的变化如何影响细胞和有机体。

线粒体是包括动物、植物和真菌在内的大多数真核生物细胞中存在的细胞器。真核生物的细胞含有膜包裹的细胞核和其他膜包裹的细胞器。线粒体拥有自己的遗传物质,且仅通过物种中的雌性个体遗传。线粒体被认为起源于原核细胞(缺乏膜包裹的细胞器),并入侵了祖先真核细胞,与之形成共生关系。

科学家们长期以来知道,线粒体作为细胞的能量工厂,产生为所有细胞活动提供能量的分子 三磷酸腺苷(ATP)。然而,近期研究已表明,线粒体在调节细胞死亡、将分化为其他细胞类型、传递分子信号、衰老和发育时机等方面发挥直接作用。

尽管线粒体似乎通过与细胞核内DNA之间的 交叉谈话 来执行这些功能,但它们如何执行这一功能 以及如果这种交叉谈话停止会发生什么 一直是个未知数。

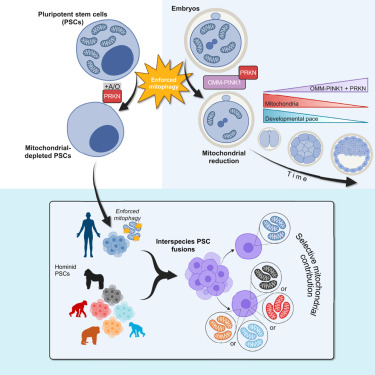

为了回答这些问题,Wu博士、Wu实验室前研究生Daniel Schmitz及其同事们利用了细胞通常用于清除老旧或受损线粒体的 线粒体自噬(mitophagy) 通路。通过基因工程,他们迫使细胞降解所有线粒体 这一过程被称为 强制性线粒体自噬(enforced mitophagy) 。

Wu博士及其团队将这一过程应用于人类多能干细胞(hPSC),即一种通常在发育早期形成的细胞,可分化为其他细胞类型。尽管这种强制性线粒体自噬导致hPSC停止分裂,但他们意外发现,线粒体耗竭的hPSC可在培养皿中存活长达五天。他们对不同类型的小鼠干细胞以及携带致病性线粒体DNA突变的hPSC进行了类似实验,结果表明强制性线粒体自噬可作为跨物种和细胞类型耗竭线粒体的可行方法。

为了确定去除线粒体对hPSC的影响,Wu博士团队评估了细胞核基因表达。他们发现788个基因活性降低,1696个基因活性增强。针对受影响基因的分析显示,hPSC似乎保留了分化为其他细胞类型的能力,并且能够部分补偿线粒体缺失,由细胞核基因编码的蛋白质接管了能量生产和某些通常由缺失的线粒体执行的其他功能。

随后,Wu博士团队为更好地理解线粒体与细胞核之间的相互作用,将hPSC与人类最近亲的灵长类动物(包括黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩和猩猩)的多能干细胞(PSC)进行融合。这形成了具有两个核基因组和两套线粒体(每种物种各一套)的 复合 细胞。这些复合细胞选择性地移除了所有非人类灵长类动物的线粒体,仅保留了人类线粒体。

接下来,Wu博士团队通过强制性线粒体自噬,创建了缺乏人类线粒体的hPSC,并将其与非人类灵长类动物PSC融合,再次形成携带两种物种核基因组的复合细胞,但此次仅包含非人类线粒体。对含有或人类或非人类线粒体的复合细胞的分析显示,尽管经历了数百万年的进化分离,线粒体在功能上仍高度互换,仅在复合细胞的细胞核内引起基因表达的微小差异。

有趣的是,在携带人类和非人类线粒体的复合细胞中活性不同的基因,大多与脑发育或神经系统疾病相关。这表明线粒体可能在人类与最亲近的灵长类亲属的大脑差异中发挥作用。然而,Wu博士指出,需要更多研究 尤其是比较由这些复合PSC细胞制备的神经元的研究 以更好地理解这些差异。

最后,Wu博士团队研究了线粒体耗竭可能对整个有机体发育的影响。他们使用了一种遗传编码的强制性线粒体自噬方法,减少小鼠胚胎中的线粒体数量,然后将这些胚胎植入代孕母体中进行发育。线粒体缺失超过65%的胚胎无法在代孕母体的子宫内着床。然而,那些失去约三分之一线粒体的胚胎出现了发育延迟,但在受精后12.5天时,其线粒体数量和发育时间表均恢复到正常水平。

Wu博士团队表示,这些结果为探索线粒体在细胞功能、组织和器官发育、衰老以及物种进化中的不同作用提供了新的研究方向。他们计划继续利用强制性线粒体自噬技术,从多个角度深入研究这种细胞器。(100yiyao.com)

参考文献:

Daniel A. Schmitz et al, , Cell (2025). DOI: 10.1016/j.cell.2025.05.020.

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nature子刊:浙江大学方向前/赵玥绮/唐睿康/刘昭明团队开发抗衰老的时空自适应纳米疗法 (2025-10-07)

- Neuron:大脑“超清摄像头”问世!神经观测有望进入新时代 (2025-10-07)

- 科研人员绘制图谱解析风险SNP驱动的促肿瘤机制 (2025-10-06)

- Nature子刊:邓攀团队提出AI框架——CellNavi,为细胞研究装上“导航仪” (2025-10-06)

- Nature头条:如何才能科学地睡个好觉?做到这三点至关重要 (2025-10-05)

- 中国科学院最新论文,登上Science封面 (2025-10-05)

- 《细胞》子刊:微生物守护卵巢健康!科学家发现,雌性小鼠生育年龄与微生物有关,微生物代谢物可防止卵巢储备加速流失 (2025-10-04)

- 珍·古道尔的遗产:她改变科学的三种方式 (2025-10-04)

- Nature Aging:沈舒滢/季明亮/赵兴团队发现骨关节炎治疗新靶点,并提出基于LNP-mRNA的新疗法 (2025-10-03)

- Nature Medicine:颠覆认知!体重不减反增,为何依然能逆转糖尿病前期? (2025-10-03)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040