中国农业科学院×兰州大学合作发表最新Cell论文 |

|

来源:生物世界 2025-08-01 09:45

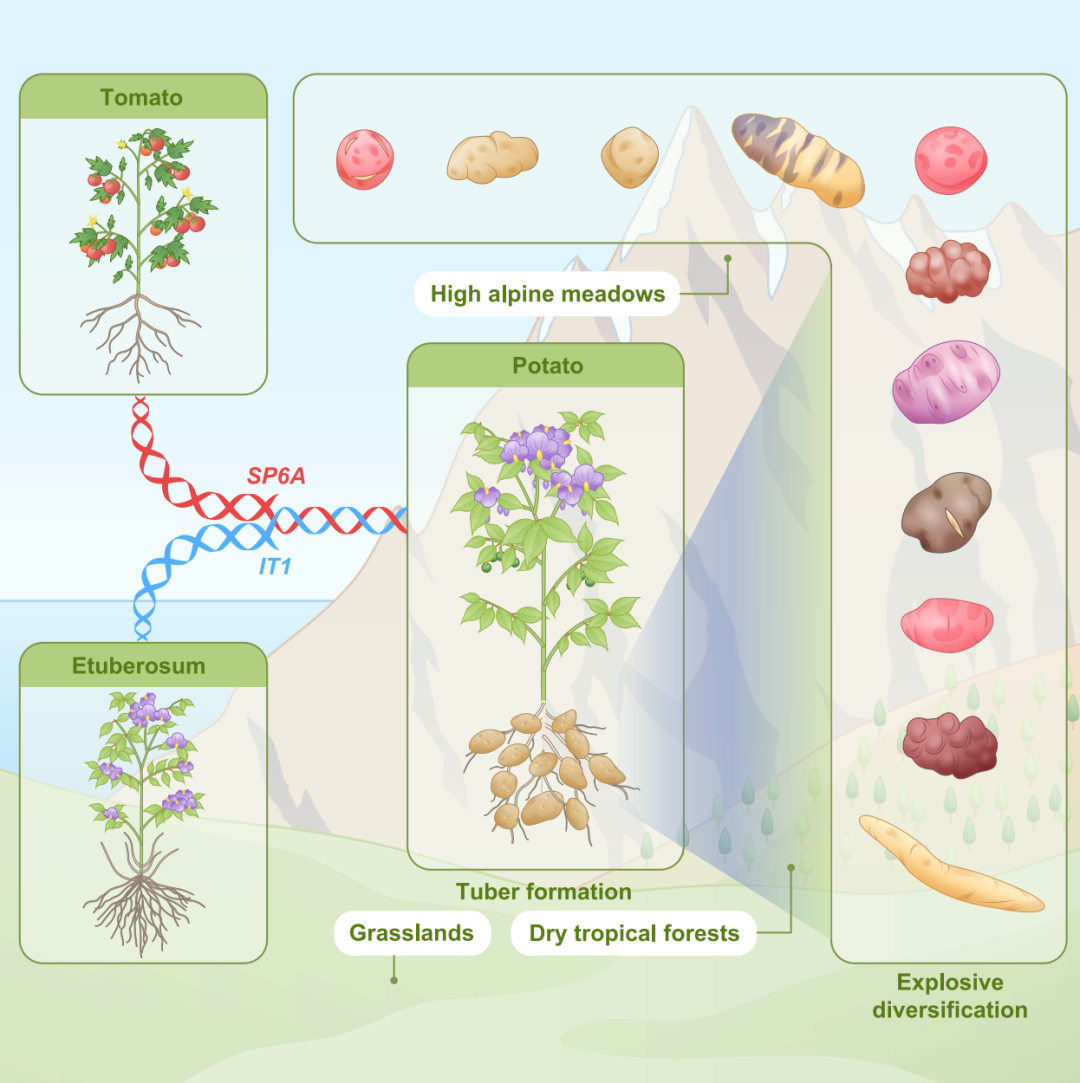

研究表明,马铃薯是古代杂交的“混血儿”,源自约 800-900 万年前番茄和类马铃薯的祖先意外结合,表明种间杂交是马铃薯块茎这一创新性状的关键驱动因素。马铃薯(俗称土豆),作为全球第三大主食作物,养活了数十亿人口。但你知道吗?它的起源竟是一场跨越 900 万年的 基因爱情故事 。最近,一篇发表在Cell期刊上的研究揭开了马铃薯身世之谜:它并非纯种演化而来,而是番茄和一种野生近缘植物杂交的产物。这场古代杂交不仅赋予了马铃薯块茎形成的超能力,还触发了它征服安第斯山脉的生态奇迹。

该研究由中国农业科学院深圳农业基因组研究所黄三文院士领衔,于 2025 年 7 月 31 日发表于Cell期刊,论文题为:Ancient hybridization underlies tuberization and radiation of the potato lineage。

该研究表明,马铃薯是古代杂交的 混血儿 ,源自约 800-900 万年前番茄和类马铃薯的祖先意外结合,表明种间杂交是马铃薯块茎这一创新性状的关键驱动因素。

该研究系统揭示了马铃薯物种的杂交起源、块茎形成和辐射分化,为物种形成机制和马铃薯遗传育种提供了新的理论视角。

马铃薯家族的 寻根之旅

马铃薯属于茄科植物,其野生近亲多达 107 种,统称为Petota 谱系。它们都有一个标志性特征 地下块茎(即我们吃的土豆)。但奇怪的是,它的两个近亲谱系却大不相同:

番茄谱系(Tomato):包括 17 种番茄,主要生长在低海拔温暖地区,果实可食但无块茎。

类马铃薯谱系(Etuberosum):仅 3 种野生植物,分布于南美洲南部,虽有地下根茎,但不会膨大成块茎。

科学家们长期困惑:马铃薯的块茎是如何诞生的?通过分析 128 个基因组(包括 88 个单倍型解析基因组),研究团队发现了一个惊人的秘密:马铃薯谱系是古代杂交的 混血儿 。约 800-900 万年前,番茄和类马铃薯的祖先意外结合,诞生了马铃薯的始祖。这场杂交事件恰逢安第斯山脉剧烈抬升(600-1000万年前),为后续演化铺平了道路。

杂交的 基因魔法 :块茎的诞生密码

杂交不只是简单混合基因,更像一场精密的 基因拼图 。研究团队通过功能实验发现,马铃薯块茎的形成源于双亲基因的互补继承:

来自番茄的 光信号基因 :例如SP6A(类似开花基因),负责触发地下匍匐茎的膨大。

来自类马铃薯的 调控基因 :例如IT1(茎发育调控因子),确保块茎在正确位置形成。

也就是说,番茄贡献了 启动开关 ,类马铃薯提供了 定位导航 ,两者结合才让马铃薯长出可储存养分的块茎。研究团队使用 CRISPR 基因编辑技术进行基因验证,结果显示,当敲除 SP6A 基因时,块茎无法膨大;而敲除 IT1 基因时,植株连地下茎都长不出来。

更妙的是,这种基因组合是 杂交专属 。番茄的 SP6A 基因无法与类马铃薯的 IT1 互动,只有马铃薯继承了兼容版本 仿佛是自然选择为它定制的 生存工具包 。

块茎:马铃薯征服世界的 秘密武器

块茎不仅是食物储存库,更是一场进化革命的开端。研究显示,杂交后的马铃薯获得了三大优势:

1、无性繁殖保险:块茎让它在高寒的安第斯山区(温度低、生长季短)通过克隆繁殖存活,避免杂交后的生育力下降。

2、基因多样性爆发:杂交引入的变异基因在后续演化中被 筛选重组 ,催生了 107 个野生马铃薯物种。基因组分析揭示,约 40% 的基因在不同分支中表现出亲本特异性分化,如同打开了进化 加速器 。

3、生态位扩张:相比番茄(适应温暖干燥区)和类马铃薯(喜湿冷),马铃薯成功入侵了季节性干旱草原、高寒草甸等多样环境。实验证明,马铃薯的耐寒基因更接近类马铃薯,印证了杂交带来的适应性升级。

科学启示:杂交如何改写进化规则

这项研究颠覆了传统认知:

1、杂交是创新的引擎:过去认为杂交只是物种形成的 配角 ,但马铃薯证明它能直接创造新性状(例如块茎),驱动辐射演化。

2、作物育种的启示:理解块茎基因的杂交起源,有助于设计抗寒、高产的马铃薯品种,未来或能通过模拟古代杂交培育 超级土豆 。

3、进化论的活教材:杂交并非偶然,在地质剧变中(例如安第斯造山),它成为生命突围的 捷径 。

从 800-900 万年前的偶然邂逅,到今日全球餐桌的主角,马铃薯的崛起是一场基因、地质与机遇的交响曲。它的故事提醒我们:自然界的伟大创新,往往始于意外的融合。

中国农业科学院深圳农业基因组研究所黄三文院士、兰州大学刘建全教授、加拿大英属哥伦比亚大学Loren Rieseberg教授以及英国自然博物馆Sandra Knapp研究员为该论文共同通讯作者。中国农业科学院深圳农业基因组研究所张智洋博士、张平贤博士后、华中农业大学在读博士生丁亦苑、南京林业大学王则夫教授为该论文共同第一作者。该研究得到了国家、广东省基础与应用基础研究重大项目、中国农业科学院科技创新工程等项目支持。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 震惊!我国年轻、不吸烟女性肺癌发病率超男性!多项研究:40岁以下、不抽烟女性肺癌率翻倍,特别是东部沿海城市,普遍存在EGFR突变 (2025-10-07)

- Cell:空间组学终极方案?RAEFISH实现单分子与全基因组的“鱼与熊掌兼得” (2025-10-07)

- Nature Medicine:“减肥神药”的另一面:司美格鲁肽如何逆转“脂肪肝”的宿命? (2025-10-07)

- 世界首例!我国科学家创造出通用O型肾脏,并进行了首次人体移植试验 (2025-10-07)

- 研究发现组蛋白甲基转移酶组分的分子机制 (2025-10-06)

- Nature Genetics:陈万泽团队开发单细胞转录因子测序技术,剖析转录因子剂量对细胞重编程异质性的影响 (2025-10-06)

- Cell:“鱼与熊掌兼得”!王思远团队开发单分子分辨率、覆盖全基因组的空间转录组学新技术 (2025-10-05)

- Curr. Biol.:中科院物理所李岩研究组在觅食节律行为的神经机制研究方面取得重要进展 (2025-10-05)

- 水飞蓟宾护肝哪个牌子效果最好?护肝片哪个品牌最好最安全?2025口碑护肝产品公布 (2025-10-05)

- 脂肪肝、酒精肝吃哪种护肝片好?护肝片哪个牌子效果最好?三甲医生联合推荐十大品牌 (2025-10-05)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040