3000余人追踪35年!JAMA子刊:心血管病发前12年身体活动已下滑,发病后运动量暴跌78% |

|

来源:梅斯学术 2025-08-04 15:11

研究提醒我们,对于长期运动量低的人群,尤其需要早期干预。一旦体力活动进入“下坡路”,很可能就是“病根”悄然埋下的时候。在当今社会,心血管疾病(CVD)早已不再是老年人的 专利 ,而是全球范围内广泛存在的健康威胁之一。它不仅影响患者的生活质量,还给家庭和社会带来了沉重的经济和情感负担。而就在最近,一项刊登在权威医学期刊JAMA Cardiology上的研究给我们带来了一个深刻的启示:心血管疾病的发生,可能早在发病前12年,就已通过一个信号悄然显现 体力活动的减少。

DOI:10.1001/jamacardio.2025.2282

一项历时35年的超长研究

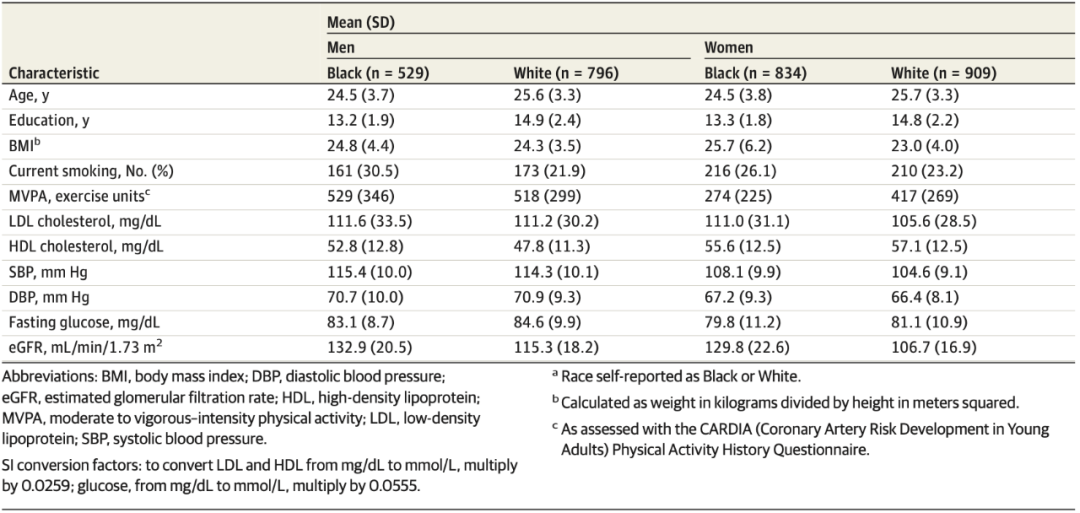

这项研究来自于著名的CARDIA(青年冠状动脉风险发展研究)项目,是一项从1985年起、历时35年的前瞻性追踪研究。研究对象为3068名年轻成人,期间对他们的体力活动模式进行了多达10次的跟踪评估,时间跨度直到2020 2022年,几乎贯穿了他们的整个成年期。

CARDIA项目中不同性别和种族群体的基线特征

与以往关注心血管疾病爆发后的研究不同,这次研究人员将目光投向了 病发之前的日子 。他们想弄清楚,长期体力活动的变化,是否与未来罹患心血管疾病之间存在某种联系。

研究人员采用了两种互补的研究方法:纵向队列分析和嵌套病例对照分析。纵向队列分析涵盖了3068名参与者,这些参与者在研究期间至少完成了8次有效的体力活动评估。而嵌套病例对照分析则进一步聚焦于236例新发心血管疾病病例及其匹配的对照组,这些病例和对照组在年龄、性别上进行了严格的匹配,以确保研究结果的可靠性。

体力活动(MVPA)是通过一种经过验证的问卷进行评估的,问卷中包含了参与者在过去12个月内进行的8种高强度( 6代谢当量任务[METs])和5种中等强度(3-5 METs)活动的频率。通过结合频率、强度和持续时间,研究人员计算出总MVPA得分,以运动单位(EU)表示,其中300 EU大约相当于每周150分钟的中等至高强度体力活动,这一标准与世界卫生组织的体力活动建议相一致。

体力活动下降,早在十多年前就开始了

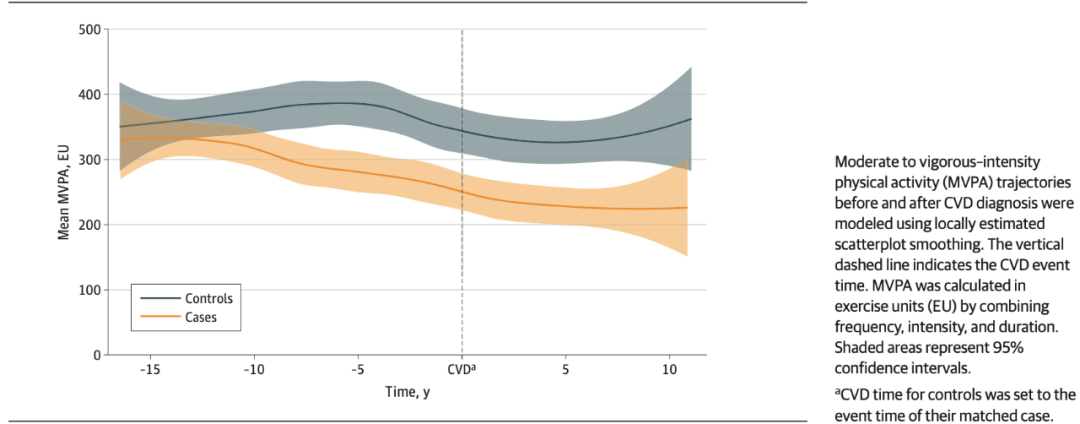

研究结果显示,从年轻时期开始,参与者的MVPA呈稳步下降趋势,随后在晚年趋于稳定。而在后续发生CVD的患者中,这种下降来得更早、也更陡。

在CVD发生前的12年左右,病例队列的MVPA开始逐渐下降,而进入发病前2年,下降速度进一步加快。发病后,参与者MVPA水平依然没有恢复,特别是在心力衰竭患者中,这种 低运动状态 尤为显著。

进一步分析发现,CVD发生之后,患者更容易陷入低体力活动状态( 300 EU),其发生率比健康对照组高出78%。具体来说,发病者变得更不爱动了,或许是因为身体负担变大,也可能因为恐惧、焦虑、缺乏康复指导等心理和实际障碍。

CVD患者在发病前后与对照组相比的中等至高强度体力活动(MVPA)轨迹

这种趋势在各种心血管疾病中都存在,但以心力衰竭最为明显。从防治角度来看,疾病的发生不是突然的,而是一个缓慢积累的过程,而体力活动减少,可能正是这个过程中最早出现的信号之一。

这项研究最有价值的地方在于,它强调了 全生命周期 的健康管理观念。我们不能等到出现症状、诊断为心脏病之后才去补救,而是要从年轻时候就开始 别小看每天的那点走路、骑车、跳操,它们可能正在为我们以后的心血管健康打基础。

研究也提醒我们,对于长期运动量低的人群,尤其需要早期干预。一旦体力活动进入 下坡路 ,很可能就是 病根 悄然埋下的时候。

除了预防,这项研究对心血管疾病患者的康复也有重要启示。发病后运动量下降并非不可避免,如果我们能为患者提供个性化、科学的运动干预计划,就有望打破这一恶性循环,帮助他们逐步恢复健康水平。

当然,其中也有一些不可忽视的限制。例如,体力活动数据主要基于自我报告,可能存在夸大或低估的主观偏差。此外,对于疾病严重程度、康复治疗参与度等影响因素掌握有限,也可能对结果产生一定干扰。

但即便如此,它仍为我们提供了重要的健康线索。体力活动水平,可能不仅是健康的 结果 ,更是未来风险的 预测器 。

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nature子刊:浙江大学方向前/赵玥绮/唐睿康/刘昭明团队开发抗衰老的时空自适应纳米疗法 (2025-10-07)

- Neuron:大脑“超清摄像头”问世!神经观测有望进入新时代 (2025-10-07)

- 科研人员绘制图谱解析风险SNP驱动的促肿瘤机制 (2025-10-06)

- Nature子刊:邓攀团队提出AI框架——CellNavi,为细胞研究装上“导航仪” (2025-10-06)

- Nature头条:如何才能科学地睡个好觉?做到这三点至关重要 (2025-10-05)

- 中国科学院最新论文,登上Science封面 (2025-10-05)

- 《细胞》子刊:微生物守护卵巢健康!科学家发现,雌性小鼠生育年龄与微生物有关,微生物代谢物可防止卵巢储备加速流失 (2025-10-04)

- 珍·古道尔的遗产:她改变科学的三种方式 (2025-10-04)

- Nature Aging:沈舒滢/季明亮/赵兴团队发现骨关节炎治疗新靶点,并提出基于LNP-mRNA的新疗法 (2025-10-03)

- Nature Medicine:颠覆认知!体重不减反增,为何依然能逆转糖尿病前期? (2025-10-03)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040