Environ Sci Technol:污水处理厂排出的“隐形杀手”——纤维与碎片微塑料成抗生素耐药基因载体,加剧水环境健康风险 |

|

Environ Sci Technol:污水处理厂排出的“隐形杀手”——纤维与碎片微塑料成抗生素耐药基因载体,加剧水环境健康风险

来源:100医药网 2025-07-10 15:58

研究发现污水处理厂排放的纤维状和碎片状微塑料会富集抗生素耐药基因,促进其增殖与传播,加剧受纳水体环境风险,明确了污水处理厂通过微塑料塑造水生耐药组的作用。日常生活中,我们可能很少会将污水处理厂与耐药性这样的健康威胁联系起来,但事实上,污水处理厂是水环境中抗生素耐药基因(ARGs)和微塑料(MPs)的关键来源。这些看似不起眼的污染物,正悄然加剧着全球抗生素耐药性危机。

近期,发表在Environ Sci Technol上的一项研究Fibrous and Fragmented Microplastics Discharged from Sewage Amplify Health Risks Associated with Antibiotic Resistance Genes in Aquatic Environments深入探讨了污水处理厂排放的微塑料与抗生素耐药基因的协同污染问题,为我们揭示了这一潜在风险的严峻性。

该研究通过宏基因组测序和高通量定量PCR等技术,对污水处理厂排放受纳水体中ARGs和微塑料的组成及关联进行了系统分析。结果显示,污水排放显著增加了受纳水体中ARGs-微塑料复合物的丰度,其中纤维状和碎片状微塑料对ARGs的富集能力尤为突出,成为病原体的选择性载体。污水处理厂的出水还促进了质粒介导的基因转移和微生物功能转变,推动了塑料圈中胞内ARGs的增殖。值得注意的是,纤维状和碎片状微塑料与ARGs、毒力因子基因以及可移动遗传元件存在强烈的共现模式,这表明它们在抗生素耐药性传播中扮演着重要角色。

图 1:所有采样点微塑料的赋存特征

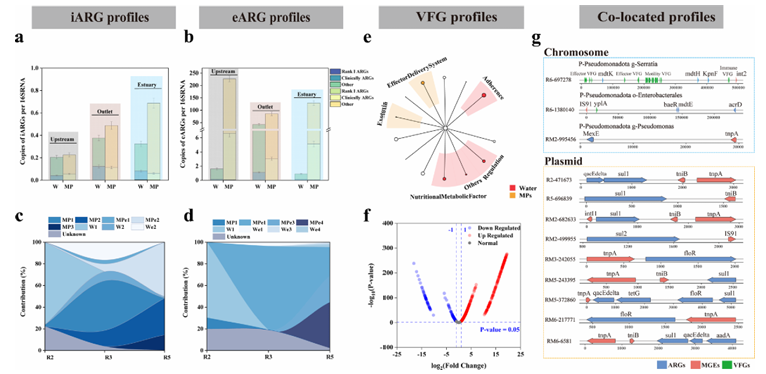

图 2:胞内抗生素耐药基因、胞外抗生素耐药基因、毒力因子基因及其共定位谱

从微塑料的特征来看,污水排放口附近的总微塑料丰度最高,其次是河口及其下游区域,河口上游丰度最低。在所有微塑料颗粒中,小尺寸(0.1-0.5mm)的微塑料占主导地位。聚合物类型方面,聚乙烯是研究区域中最常见的微塑料类型,在污水排放口附近还检测到了聚丙烯、聚酰胺和聚苯乙烯等多种类型。而在形状上,污水排放显著增加了受纳水体中纤维状和碎片状微塑料的含量,在河口和下游区域,纤维分别占微塑料总丰度的77%和60%。

在ARGs、毒力因子基因(VFGs)和可移动遗传元件(MGEs)的特征方面,污水排放口的胞内ARGs多样性最高,且在塑料圈中检测到了独特的新型胞内ARGs。总体而言,塑料圈中胞内ARGs的丰度比周围水体高10.32%-147.84%,且两者的胞内ARGs组成存在显著差异。与河口上游相比,污水排放口和河口处塑料圈中与临床相关的胞内ARGs分别显著增加了104.28%和10.11%。污水排放口附近水体中胞外ARGs的总丰度是其他采样点的2.63-47.31倍,且在塑料圈微生物群落中发现了新的与临床相关的胞外ARGs。此外,塑料圈中毒力因子基因的多样性显著高于周围水体,与效应物分泌系统和外毒素相关的毒力因子基因相对丰度显著增加。与河口相比,污水排放口附近塑料圈中279种毒力因子基因亚型的相对丰度显著更高。在塑料圈中还发现了24种新的可移动遗传元件亚型,其中18种是质粒,且胞内和胞外可移动遗传元件与相应的ARGs存在显著相关性。宏基因组分析显示,组装的重叠群中同时存在ARGs、毒力因子基因和可移动遗传元件,其中高风险ARGs和可移动遗传元件的共存主要出现在质粒上。

进一步研究发现,微塑料在推动塑料圈中ARGs增殖方面发挥着重要作用。塑料圈中胞内ARGs的富集受到微塑料多样性、细菌丰度、水质参数、抗生素浓度和可移动遗传元件丰度等多种因素的影响,其中微塑料多样性、细菌丰度和质粒显著提高了塑料圈中胞内ARGs的丰度。Mantel检验进一步揭示,胞内ARGs谱与微塑料形状呈正相关,尤其是纤维状和碎片状微塑料,但胞外ARGs丰度与微塑料特征无显著相关性。中性群落模型和归一化随机性比率分析表明,中性过程在塑造研究区域的ARGs谱中起关键作用,且塑料圈中的胞内ARGs对环境变化具有更强的抵抗力,倾向于向更紧凑和稳定的状态演化。

微生物的遗传和功能特征也对塑料圈中ARGs的增殖有重要贡献。塑料圈中微生物群落的平均GC含量低于周围水体,这表明其突变率可能更高。污水排放显著增加了与ARGs增殖相关的微生物功能特征的丰度,包括与生物膜形成、膜结构和运输以及塑料添加剂降解相关的特征。此外,通过宏基因组分箱技术回收的宏基因组组装基因组(MAGs)分析发现,部分携带ARGs的细菌同时携带毒力因子基因和可移动遗传元件,且纤维状和碎片状微塑料与这些细菌的相对丰度呈正相关。

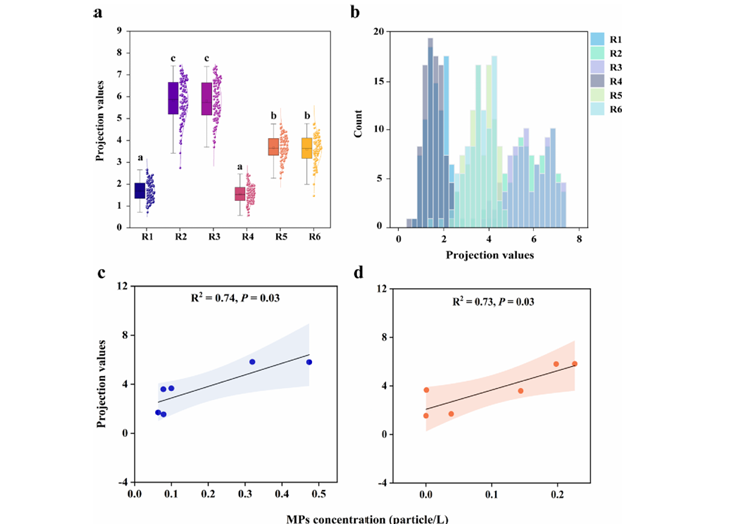

在环境风险方面,投影寻踪回归模型和定量微生物风险评估显示,污水排放显著加剧了受纳水体中与ARGs和毒力因子基因相关的微塑料环境风险,且这种风险与碎片状微塑料和聚酰胺微塑料密切相关。污水处理厂排放的大量胞外ARGs中,微塑料可能为其提供了保护性生态位和增殖微环境,而塑料圈中与ARGs形态转换相关的关键通路的显著上调,进一步促进了ARGs的传播。

图 3:基于抗生素耐药基因和毒力因子的微塑料环境风险评估

总的来说,这项研究明确了污水处理厂通过微塑料塑造水生耐药组的作用,揭示了纤维状和碎片状微塑料作为ARGs和耐药菌传播的关键载体,通过构建保护性微生境、促进胞内ARGs增殖以及推动胞外与胞内ARGs交换等方式加剧健康风险的机制。这为抗生素耐药性的环境风险评估和控制策略提供了关键数据,也提醒我们在关注污水处理的同时,必须重视微塑料与抗生素耐药基因协同污染这一潜在威胁,采取有效措施减少污水处理厂排放的微塑料,以降低其对人类健康和生态环境的负面影响。(100yiyao.com)

参考文献:

Ni N, Qiu J, Ge W, et al. Fibrous and Fragmented Microplastics Discharged from Sewage Amplify Health Risks Associated with Antibiotic Resistance Genes in Aquatic Environments.Environ Sci Technol. Published online July 1, 2025. doi:10.1021/acs.est.5c01335

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 47亿!派林生物易主中国生物,血液制品行业格局将重塑 (2025-09-15)

- 【9月16日直播预告】从样本到洞察:蛋白质组学智能实验室的自动化流程与AI高效赋能 (2025-09-15)

- 聚焦靶向蛋白降解、小核酸、多肽、细胞治疗等热点议题,与60+行业领袖共探生物医药未来。10月16-17日,深圳,期待您的加入! (2025-09-15)

- Nature子刊:个性化定制碱基编辑器,治疗致命血管疾病 (2025-09-15)

- 智力出现障碍的罪魁祸首!Cell Rep:两种“染色质管家”联手失控,神经元“身份混乱”致认知受损 (2025-09-15)

- Nature系列综述:刘光慧等全面概述人类和非人灵长类衰老标志物 (2025-09-15)

- Cell Syst:肠道微生物的“抗癌奇兵”!科学家阐明2-甲基异柠檬酸的抗癌新发现 (2025-09-15)

- Cell Rep:“逃避”还是“面对”?梅林团队发现了大脑“逃避开关”的秘密,还为焦虑及抑郁等疾病的研究提供新思路 (2025-09-14)

- 明眸皓齿打一生肖,原创解析解答落实 (2025-09-13)

- “诺奖风向标”拉斯克奖出炉,相分离研究先驱获奖,他们阐明了低复杂度结构域的结构和功能 (2025-09-13)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040