Nature子刊:南京邮电大学汪联辉/丁显光团队开发效果更好的自体肿瘤疫苗 |

|

来源:生物世界 2024-10-02 12:34

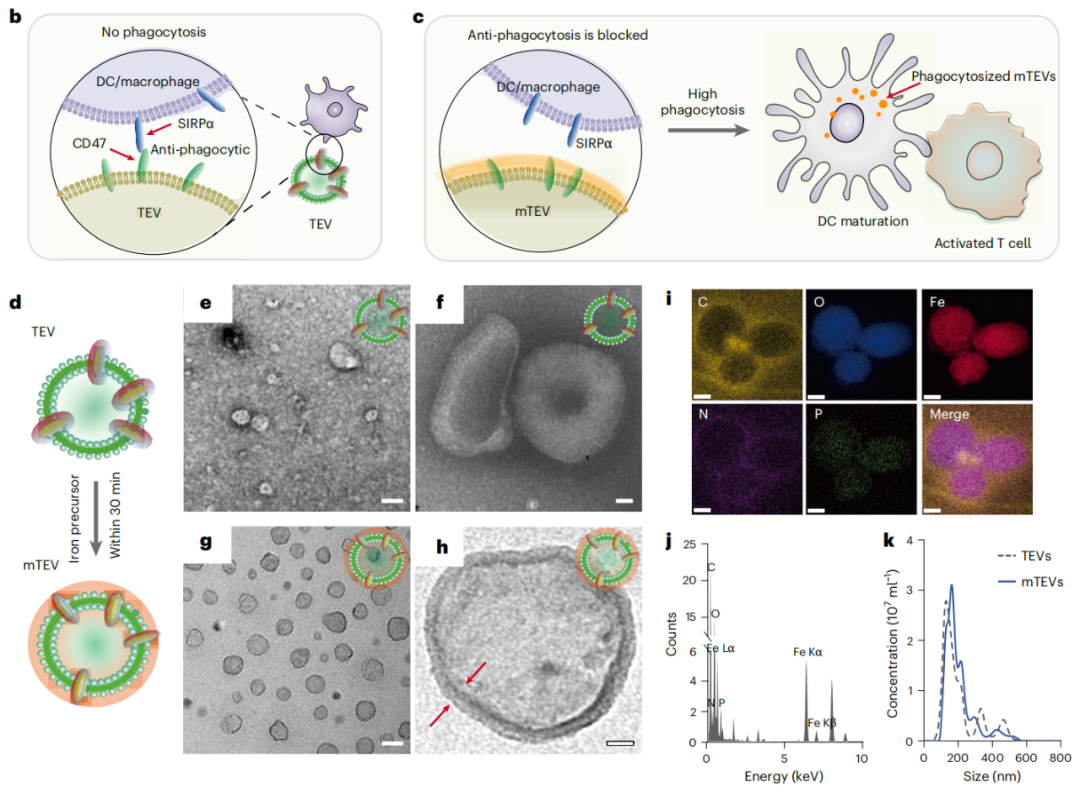

该研究在微流控芯片上设计了一种适用于肿瘤来源的细胞外囊泡(TEV)的可逆免疫信号封装,使用5-10纳米厚的羟基氧化铁薄膜掩蔽TEV上的CD47信号,调控免疫细胞对TEV的识别。南京邮电大学汪联辉、丁显光团队在 Nature 子刊NatureNanotechnology上发表了题为:Non-discriminating engineered masking of immuno-evasive ligands on tumour-derived extracellular vesicles enhances tumour vaccination outcomes的研究论文。

该研究在微流控芯片上设计了一种适用于肿瘤来源的细胞外囊泡(TEV)的可逆信号封装,使用5-10纳米厚的羟基氧化铁薄膜掩蔽TEV上的CD47信号,调控免疫细胞对TEV的识别,提高免疫细胞对TEV的摄取和活化,进而增强对肿瘤的杀伤效果,并在人类恶性胸腹水模型中得到了初步验证。

在癌症患者中,固有免疫细胞(例如树突状细胞、巨噬细胞)会浸润肿瘤,并将肿瘤抗原加工和呈递给其他初始T细胞,然后这些初始T细胞攻击。这些免疫细胞使监控和训练免疫系统的关键的最初几个步骤成为可能,从而产生强大的抗癌效果。虽然树突状细胞和巨噬细胞可以在肿瘤本身的局部微环境中被发现,但它们最终需要吞噬肿瘤细胞产生的TEV来在正常健康细胞中准确识别出肿瘤细胞。如果没有TEV的吞噬作用,肿瘤抗原分子将无法被免疫细胞加工处理。

肿瘤细胞已经发展出了规避免疫检测和杀伤的机制,同时通过呈递抗吞噬抗原来实现促转移,例如在囊泡表面广泛存在的CD47。使用CD47抗体来阻断CD47介导的TEV的抗吞噬作用并不可信,因为这也会阻断全身正常细胞的抗吞噬作用,并可能激活固有免疫系统,使其转而攻击宿主的正常细胞。

为了克服这些问题,研究团队提出在体外将约5-10纳米厚的羟基氧化铁薄膜通过非常温和的表面反应覆盖在分离的TEV表面,形成了mTEV,以掩蔽CD47信号。这种薄膜的厚度是特意设计的,以掩盖在细胞外囊泡表面发现的CD47配体和其他未知转移标志物以及促肿瘤标志物。

通过这种方式掩蔽了抗吞噬信号后,可以刺激和启动固有免疫系统。由于无法确保机体的固有免疫系统能够捕获每一个mTEV,因此可能有一些mTEV从肿瘤微环境(TME)逃逸,并向潜在的转移部位移动。但由于促转移配体被掩蔽,因此它们的促转移功能再次被抑制。

具体来说,研究团队展示了羟基氧化铁纳米复合物可以成功掩盖TEV表面,解除吞噬细胞对它的吞噬障碍,而不影响TEV诱导的免疫目标。在TEV内化之后,羟基氧化铁纳米复合物在溶酶体中分解,释放出TEV中的肿瘤抗原货物。进而引发抗原呈递,促进树突状细胞激活和成熟,以及巨噬细胞重编程。在动物模型和人类恶性胸腹水临床样本中导致肿瘤体积和转移的显著减少。这种简单的掩蔽策略可以消除临床样本中普遍存在的抗吞噬作用,并可广泛应用于所有患者特异性TEV,作为增强免疫治疗的肿瘤抗原制剂。该技术绕过了了解每个细胞外囊泡上配体类型亚群身份的需要,因为超薄膜不具区分性且具有普遍性。这种逻辑解决了实际患者来源材料中众多独特未知因素的问题。

研究团队表示,该技术的特点和优势包括:1)基于患者自身的TEV,特别适用于晚期合并恶性胸腹水的,能够通过化学改造构建特异性强的自体肿瘤疫苗(2)与使用抗体等阻断膜蛋白信号的传统生物学方法相比,可逆化学封装更具有成本效益,操作简便,且易于后续功能性改造;3)微流控芯片平台效率高,适合大规模生产,为开发基于改性囊泡的临床转化和满足GMP标准的囊泡药物批量生产打下基础。未来通过集成囊泡生成和分离模块,有望实现 样品进,疫苗出 的自动化生产平台。

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 屡获殊荣:诺华川西南林业碳汇项目荣获《南方周末》2025年度ESG创新案例奖 (2025-07-28)

- 一滴血测早期食管癌!Adv Sci:新型生物芯片结合AI,9种囊泡蛋白助诊断准确率超90% (2025-07-28)

- Science:利用新开发的谱系追踪工具绘制肿瘤细胞的历史和位置,从而揭示其生长模式 (2025-07-28)

- Cell:新研究确定了世界上首个有望预防危及生命的HTLV-1病毒感染的新方法 (2025-07-28)

- 华人学者本周发表6篇Cell论文:逆转阿尔茨海默病、软骨再生、先导编辑疗法、卒中后大脑炎症、人类蛋白质组衰老图谱 (2025-07-28)

- Nature子刊:曾木圣/张华/孙聪团队发现首个EB病毒感染上皮细胞的主要受体 (2025-07-28)

- Cell:新研究表明拉帕司他有望治疗隐孢子虫感染 (2025-07-28)

- Trends Neurosci最新综述:腹侧被盖区(VTA)——压力下的“情绪指挥家” (2025-07-27)

- 不顾作者强烈抗议,Science期刊撤稿了这篇15年前发表的颠覆性论文,“砷基生命”尘埃落定 (2025-07-27)

- Science:一种经过改造的肠道细菌有望对抗肾结石 (2025-07-26)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040