原来男女骨折愈合有别!Bone Res通过骨痂类器官研究揭示不同性别软骨向骨转化的独特机制 |

|

来源:100医药网 2025-04-08 12:22

本研究利用骨痂类器官,发现不同供体骨痂类器官有两种软骨向骨转化途径,且受生物性别影响;同时确定分泌蛋白质组可作为非侵入性生物标志物,为骨组织工程决策提供依据。在日常生活中,骨折是较为常见的意外,从运动时的不慎摔倒,到交通事故中的意外伤害,都可能导致骨折的发生。骨折后的愈合过程不仅关系到患者肢体功能的恢复,还对有着重要影响。一直以来,如何促进骨折的快速、有效愈合,是医学领域的重要研究方向。

近日,发表于Bone Res的一项研究Callus organoids reveal distinct cartilage to bone transition mechanisms across donors and a role for biological sex为我们揭示了骨愈合过程中一些关键的机制,有望为未来的骨修复治疗提供新的思路和方法。

随着医学技术的不断发展,骨组织工程致力于通过组织工程策略修复骨缺损,以满足临床需求。然而,目前基于细胞的骨组织工程策略在临床转化方面进展有限,主要原因在于缺乏可靠的质量控制手段。这些手段既要能预测植入物的再生能力和效力,又要能反映生物变异性,并且可以通过非侵入性的方式进行测量,从而实现封闭系统制造和过程中的决策制定。

此外,在骨修复过程中,存在多种影响因素,如患者的生物学性别、年龄、疾病,以及环境因素、系统、机械刺激和细胞间通讯等。其中,生物学性别对骨修复的影响,尤其是在软骨痂形成和软骨向骨转化过程中的作用,尚未得到充分研究。

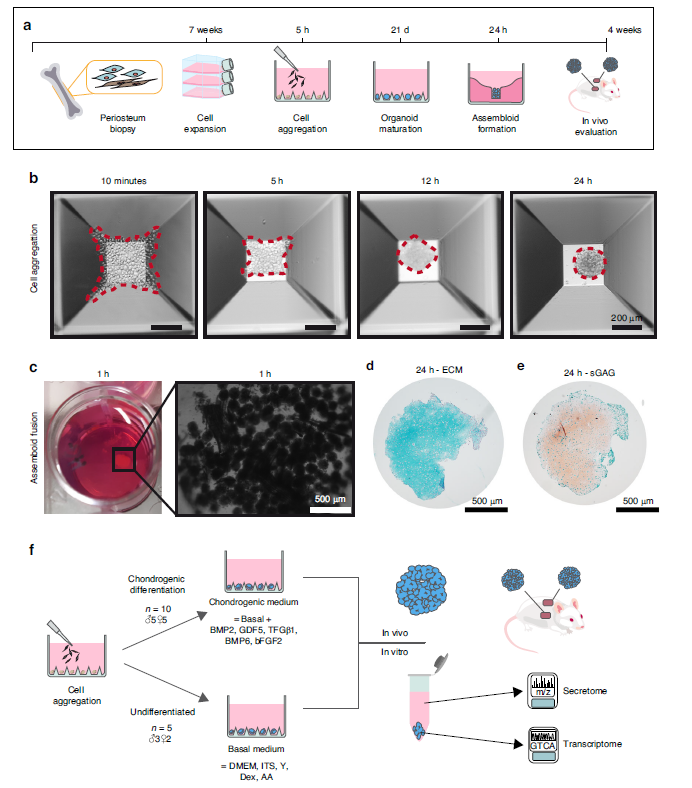

为了深入研究这些问题,研究人员利用人骨膜来源的细胞(hPDCs)构建了骨痂类器官模型。他们从12名不同的供体(6男6女,年龄16-29岁)获取hPDCs,将其在特定条件下培养形成类器官。通过一系列实验,包括组织学分析、转录组分析和分泌蛋白质组分析,研究人员对类器官的细胞特性、细胞外基质组成以及分泌的蛋白质进行了全面研究。同时,将构建的类器官组装体植入裸鼠体内,观察其在体内的骨形成能力。

图 1:实验设计与方法概述

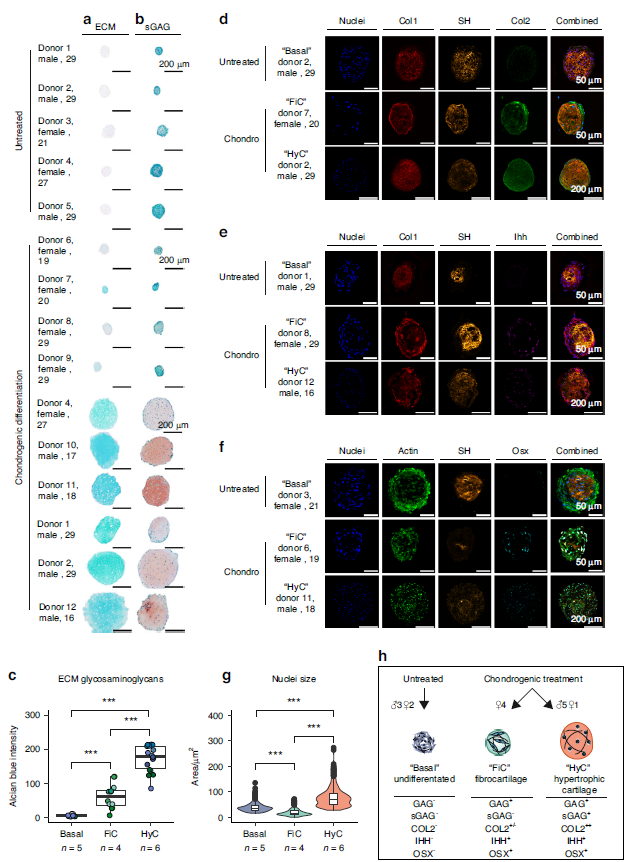

在类器官形成和软骨分化过程中,研究人员观察到不同供体来源的类器官在形态和生长动力学上存在明显差异。通过时间推移明场成像发现,部分供体的类器官在分化过程中尺寸显著增加,且透明度较高;而另一部分类器官虽然也能在短时间内形成,但尺寸增长不明显,且光学密度较高。进一步分析发现,这种差异在性别上也有体现,男性供体的类器官在分化早期细胞数量增加明显,尺寸也随之增大;女性供体的类器官细胞数量初始增加有限,尺寸变化不明显。不过,两性类器官在分泌可溶性蛋白的量上相似,且在分化第21天细胞活力都较高。

组织学染色结果显示,不同供体来源的骨痂类器官呈现出两种不同的表型。一部分供体(5男1女)的类器官形成了肥大软骨(HyC)表型,这类类器官具有丰富的细胞外基质(ECM)、硫酸化糖胺聚糖(sGAG),并表达软骨特异性蛋白如胶原蛋白II(Col II)、印度刺猬蛋白(Ihh)和osterix(Osx),细胞呈现肥大软骨细胞形态。另一部分女性供体(4人)的类器官则表现为纤维软骨(FiC)表型,虽然也有软骨分化和ECM沉积的迹象,但ECM体积较小、成熟度较低,细胞形态呈纤维状。

图 2:第21天类器官的组织学分析

转录组分析表明,所有骨痂类器官都具有共同的软骨分化特征,涉及骨骼系统发育、ECM组织、TGF- 信号通路和Hippo信号通路等相关基因的表达。不过,HyC类器官和FiC类器官在基因表达上也存在差异。HyC类器官中与葡萄糖代谢、细胞外基质稳定性相关的基因表达较高;FiC类器官则具有更多与弹性纤维形成、细胞外基质降解相关的基因表达,同时还表达一些抑制TGF- /BMP信号的基因。

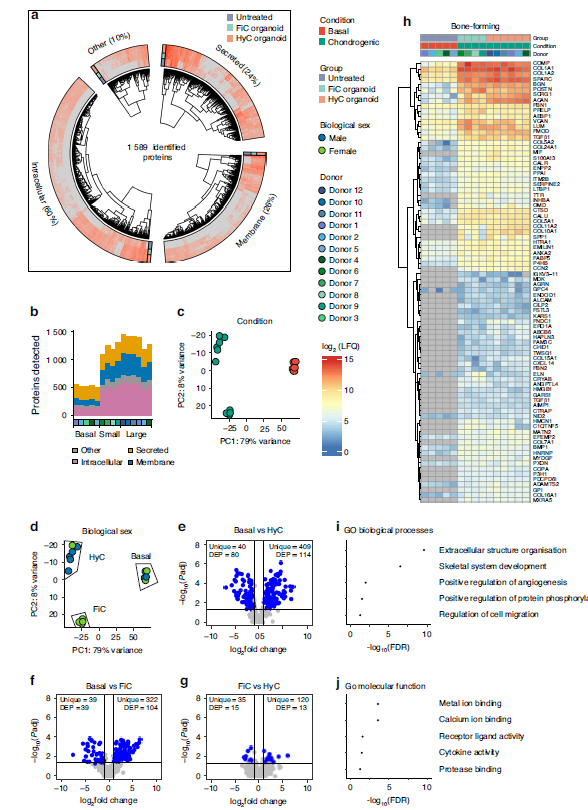

通过对类器官分泌蛋白质组的分析,研究人员鉴定出了不同类器官分泌的特异性蛋白质。HyC类器官分泌的蛋白质包括整合素结合唾液蛋白(IBSP)、软骨连接蛋白(CHAD)等;FiC类器官分泌的蛋白质则有含寿司重复序列蛋白(SRPX2)等。此外,研究还发现了一组在软骨向骨转化过程中共同分泌的蛋白质,这些蛋白质与细胞外基质修饰、细胞迁移、免疫细胞激活和生成相关。

图 3:分泌蛋白质组鉴定

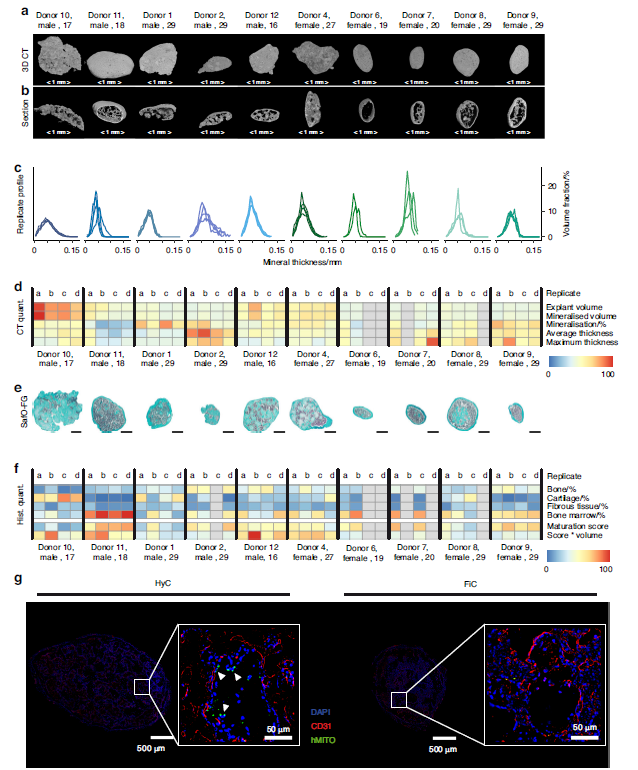

将不同表型的类器官组装体植入裸鼠体内4周后发现,HyC和FiC类器官组装体都能在体内形成骨小骨,实现软骨向骨的转化。不过,两者在骨形成效率和骨组织质量上存在差异。HyC类器官来源的植入物在产生高质量骨组织的体积上更具优势,且在植入物中发现了更多的人源细胞,尤其是在小梁骨区域。

图 4:供体来源植入物的体内评估

这项研究通过构建骨痂类器官模型,深入探讨了供体差异和生物学性别对骨修复过程中软骨向骨转化机制的影响。研究发现的两种不同的软骨向骨转化途径,以及确定的分泌蛋白质组生物标志物,为骨组织工程中质量控制和效力预测提供了潜在的工具。未来,这些生物标志物有望用于开发非侵入性的检测方法,在临床治疗中,帮助医生更准确地评估骨修复情况,制定个性化的治疗方案,从而提高骨修复治疗的效果,让骨折患者能够更快、更好地恢复健康。(100yiyao.com)

参考文献:

Decoene I, Svitina H, Belal Hamed M, et al. Callus organoids reveal distinct cartilage to bone transition mechanisms across donors and a role for biological sex. Bone Res. 2025;13(1):41. Published 2025 Mar 26. doi:10.1038/s41413-025-00418-z

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Science:一种经过改造的肠道细菌有望对抗肾结石 (2025-07-26)

- Science:人类首次实现 用“专属食物”精准遥控肠道内的活体药物 (2025-07-26)

- Science子刊:一种新发现的lncRNA可能解释了2型糖尿病患者肌肉量减少的原因 (2025-07-26)

- 中国药企如何“智闯”沙特? (2025-07-26)

- 马来西亚医疗旅游理事会推出MYMT 2026,打造马来西亚首个医疗旅游年 (2025-07-25)

- Int J Radiat Oncol Biol Phys:MRI导航精准放疗——让高剂量直击肿瘤顽固区,疗效提升还不伤正常组织 (2025-07-25)

- 研究发现乳酸穿梭调控巨噬细胞极化并参与2型糖尿病进程 (2025-07-25)

- 癫痫手术步入毫米时代,仁济多学科联手“机器人+激光”精准消除脑内病灶 (2025-07-25)

- Science:从源头看懂食物过敏——生命早期的一波Thetis细胞浪潮,决定你一生的饮食自由 (2025-07-25)

- Mol Neurodegener:血管“信使”藏玄机,内皮糖蛋白借囊泡激活星形胶质细胞,为阿尔茨海默病治疗指新向 (2025-07-25)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040