7月Nature杂志重磅级亮点研究成果解读! |

|

时光总是在不经意间匆匆流过,转眼间7月份即将结束,在即将过去的7月里,Nature杂志又有哪些亮点研究值得一读呢?小编对相关亮点文章进行了筛选整理,分享给大家!

【1】

doi:10.1038/s41586-025-09176-8

在大众谈癌色变的当下,癌症已然成为全球范围内威胁人类健康的 头号杀手 之一。随着老龄化进程加快、生活方式的改变以及环境因素的影响,癌症发病率如同坐了火箭般一路飙升。据国家癌症中心数据,2022 年中国新增癌症病例 482.47 万,、、等纷纷上榜 。更令人揪心的是,癌症转移这个 恶魔 ,约 90% 的癌症死亡都与其紧密相关 。长久以来,科学家们在基因异常、肿瘤微环境等领域深耕,试图揭开癌症发生发展的神秘面纱。不过,近年来,一个全新的视角 神经系统与癌症转移的关系,逐渐走进大众视野,成为科研界的热门话题。今天,就让我们一同深入相关文献,探寻神经系统在癌症转移这场 黑暗风暴 中究竟扮演着何种角色。

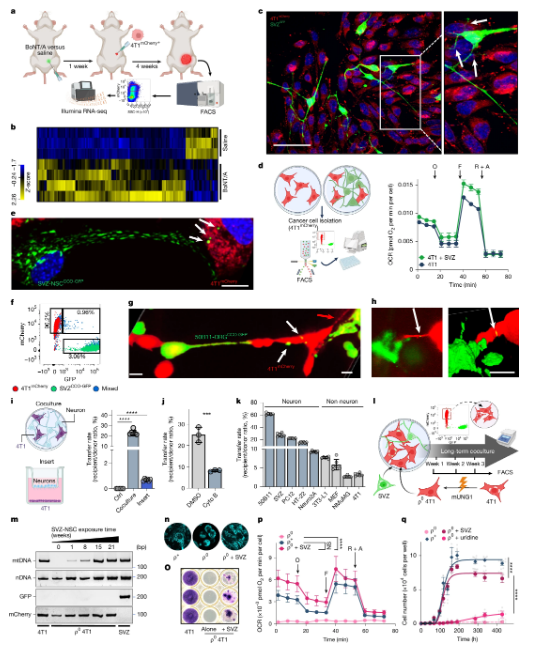

癌症对神经的代谢依赖和神经-癌症界面功能性线粒体的细胞间转移

文章中,研究人员采用多种实验模型,涵盖癌症细胞系、小鼠模型等。在细胞系实验中,将与神经细胞或神经相关因子共培养,观察癌细胞生物学行为变化,比如增殖、迁移、侵袭能力等;小鼠模型则通过构建肿瘤转移模型,模拟癌症在体内转移过程,或切断部分神经连接,或给予神经递质拮抗剂等干预手段,追踪肿瘤生长与转移情况。像在研究神经纤维对肿瘤影响时,把小鼠神经放入含人类细胞培养皿,观察神经与癌细胞相互作用;在小鼠前列腺肿瘤模型中,记录肿瘤内神经纤维生长状况,以及切断神经连接后肿瘤变化。

首先,研究发现,神经系统能通过调节基质金属蛋白酶(MMPs)表达来发挥作用。MMPs 这东西,就像癌细胞的 拆迁队 ,能降解周围正常组织,给癌细胞转移开道。而神经相关因子和神经递质能调控 MMPs,让它们在肿瘤中过度表达。同时,神经系统还能刺激转移起始细胞,这些细胞就像癌细胞里的 特种兵 ,能劫持正常通路,增强细胞可塑性和干性,为肿瘤转移 添砖加瓦 。

【2】

doi:10.1038/s41586-025-09195-5

古埃及文明作为人类历史上最为持久的文明之一,其辉煌的文化成就一直吸引着全球研究者的目光,从金字塔的建造到象形文字的创造,古埃及人在建筑、艺术、科学等众多领域都留下了令人惊叹的遗产。然而,尽管考古学和历史学的研究已经为我们勾勒出了古埃及文明的大致轮廓,但关于古埃及人的起源、族群构成及与其它地区的交流等问题,由于缺乏直接的遗传学证据,一直都是未解之谜。近年来,随着古基因组学技术的飞速发展,科学家们开始尝试从古埃及人的遗骸中提取DNA从而来揭开这些古老谜团的面纱。

2025年7月2日,一篇发表在国际杂志Nature上题为 Whole-genome ancestry of an Old Kingdom Egyptian 的研究报告中,来自利物浦约翰摩尔斯大学等机构的科学家们通过对一位古埃及人进行全基因组测序揭示了关于古埃及文明族群起源和交流的全新视角。

这项研究的设计思路是通过对古埃及人遗骸的DNA进行测序和分析来探索古埃及人的遗传背景,研究中的实验对象是一位生活在公元前2855年至2570年之间的古埃及男性,其遗体在努瓦拉特(Nuwayrat)的一座岩石墓穴中被发现。研究人员采用了多种先进的技术和方法,包括古DNA提取、单链DNA文库制备、高通量测序及分析等,通过对这位古埃及人的全基因组测序,他们成功地获得了2.02倍覆盖度的基因组数据。

【3】

doi:10.1038/s41586-025-09203-8

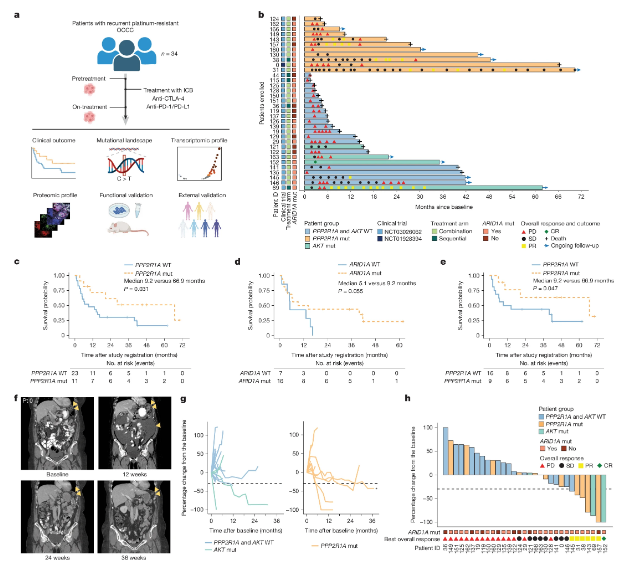

近年来,免疫检查点阻断(ICB)疗法在多种癌症治疗中取得了显著成效,但在卵巢癌尤其是卵巢透明(OCCC)中,其疗效仍面临诸多挑战。卵巢透明细胞癌是一种罕见且预后较差的卵巢癌亚型,其对铂类化疗耐药性强,传统治疗方法效果不佳。卵巢透明细胞癌患者在一线治疗进展后的中位总生存期仅为10.9个月,且对单一PD-1/PD-L1抑制剂的响应率极低,仅为5%至15%。因此,探索新的治疗策略和预后标志物对于改善卵巢透明细胞癌患者的临床结局至关重要。

PPP2R1A突变或与卵巢透明细胞癌患者接受免疫检查点阻断疗法后较长的生存期有关

2025年7月2日,发表在国际杂志Nature上题为 PPP2R1A mutations portend improved survival after cancer immunotherapy 的研究报告中,来自德克萨斯大学MD安德森癌症中心等机构的科学家们通过研究聚焦于卵巢透明细胞癌患者对免疫检查点阻断疗法的反应,研究人员通过对接受免疫检查点阻断疗法的卵巢透明细胞癌患者队列进行深入分析后发现,携带PPP2R1A基因突变的能展现出显著延长的总生存期和无进展生存期。PPP2R1A基因编码蛋白磷酸酶2A(PP2A)复合体的常见支架亚基,其突变在卵巢透明细胞癌中较为常见。研究人员进一步在多个癌症类型的免疫检查点阻断疗法治疗的患者队列中验证了这一发现,并通过转化分析揭示了PPP2R1A突变肿瘤在免疫治疗中的独特免疫特征。

文章中的实验对象为34名接受抗CTLA-4和抗PD-1/PD-L1抗体联合治疗的铂耐药卵巢透明细胞癌患者。这些患者中,11名患者的肿瘤携带PPP2R1A突变,研究人员收集了患者的临床数据,并对肿瘤活检样本进行下一代测序分析。实验流程包括对患者肿瘤样本的RNA测序、免疫细胞浸润分析及空间多组学分析等,同时研究者还利用体外细胞模型和体内动物模型,通过CRISPR基因编辑技术构建了PPP2R1A突变的细胞系,并评估了这些细胞系对细胞治疗和免疫检查点阻断疗法的敏感性。

【4】

doi:10.1038/s41586-025-09219-0

在大众的认知里,肺癌往往与吸烟画上等号。诚然,长期大量吸烟的人患肺癌的概率比不吸烟的人高出 10-20 倍!但令人困惑的是,身边总有一些烟酒不沾、生活习惯堪称 "模范" 的人,却被肺癌 "恶魔" 缠身。显示,10% 至 20% 的肺癌患者从未有过吸烟经历,更值得关注的是,从不吸烟的女性患肺癌的频率相对更高,且发病年龄比吸烟者更早。这背后究竟隐藏着怎样的秘密?

一直以来,环境风险因素如二手烟、氡、空气污染和石棉暴露,或既往肺部疾病,被认为可能是从不吸烟者患肺癌的部分原因。然而,这些因素并不能完全解释所有病例,导致这些癌症的确切病因仍如迷雾般困扰着科学界。近期,一项发表于 medRxiv 的预印本研究(尚未经过同行评审),由美国国家癌症研究所等机构的科学家们开展,通过大规模分析从不吸烟者肺癌的基因组景观,试图揭开这一谜团。

这项名为 Sherlock-Lung 的研究,对来自全球 28 个地理区域的 871 例未接受过治疗的从不吸烟者肺癌(LCINS)患者进行了全基因组测序,肿瘤和匹配的 germline 样本的平均覆盖度分别为 88x 和 35x。患者主要为女性(688 例,79.0%),覆盖四大洲的 28 个地点,其中北美和欧洲患者(541 例,62.1%)大多与 1000 Genomes Project 的 EUR 超级样本聚类,东亚患者(309 例,35.5%)则仅与 EAS 超级样本聚类。

【5】

doi:10.1038/s41586-025-09096-7

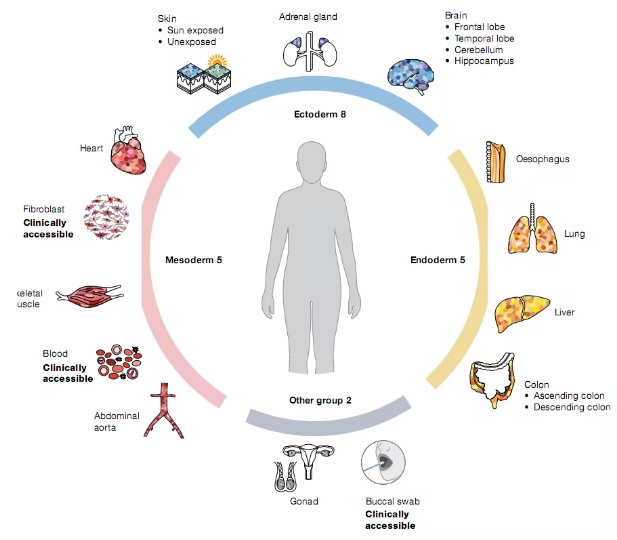

在当今医学研究领域,基因组学的发展为我们理解人类健康和疾病提供了前所未有的视角。近年来,随着测序技术的不断进步,科学家们对体细胞镶嵌现象(somatic mosaicism)的关注度日益增加,体细胞镶嵌指的是在个体发育过程中,由于DNA复制和修复过程中的内在错误及暴露于诱变剂等因素从而导致体细胞获得DNA序列变异的现象,这些变异在不同的组织和细胞中广泛存在,但目前科学家们对于健康人体组织中体细胞变异的频率、类型和模式的认识还相对有限。体细胞变异与多种疾病的发生发展密切相关,比如癌症、心疾病、神经退行性疾病等,因此深入研究体细胞镶嵌现象对于揭示疾病机制、开发新的和治疗方法具有重要意义。

近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为 The Somatic Mosaicism across Human Tissues Network 的研究报告中,来自MIT博德研究所等机构的科学家们开展了一项由NIH资助的大型研究计划,即人体组织体细胞镶嵌网络(SMaHT网络,Somatic Mosaicism across Human Tissues Network),该研究计划的目标是创建一个涵盖19种不同组织部位、来自150名非疾病供体的体细胞变异的参考目录,并开发新的技术和计算工具来检测体细胞变异及其克隆模式,同时评估包括克隆扩张等表型后果,这一策略将有助于全面检查人体各部位的突变景观,并为疾病中的体细胞变异提供比较基线。基于这一研究,研究人员有望深入了解体细胞变异和克隆扩张在一生中的变化,以及其在机体健康、衰老和疾病中的作用。

组织样本的总览图

SMaHT网络的研究对象包括来自不同组织部位的样本,涵盖从胚胎发育早期到成年各个阶段的细胞,文章中,研究人员采用了一系列先进的技术和方法来检测体细胞变异,首先,他们利用深度短读全基因组测序(WGS)技术,其覆盖度超过300 ,能发现早期胚胎发生及后期生活中出现的大型克隆扩张;同时研究人员结合长读WGS技术(其覆盖度超过30 ),其有助于检测复杂的结构变异(SVs)、移动元件插入(MEIs)及复杂基因座中的变异。

【6】

doi:10.1038/s41586-025-09244-z

病(AD)作为全球公共卫生的重大挑战,其患者数量不断攀升。目前全球约有 5000 万患者,预计到 2050 年将激增至 1.52 亿。中国患者的增加也给无数家庭带来沉重负担。AD 的主要病理特征之一是大脑中 tau 蛋白异常聚集形成的稳定且难以分解的纤维。开发有效的 tau 纤维解聚方法对延缓 AD 进展意义重大。

近期,加利福尼亚大学等机构的科学家们在国际杂志Nature上发表了一篇题为 How short peptides disassemble tau fibrils in Alzheimer s disease 的研究报告,为 AD 治疗带来新希望。研究人员发现,名为 D-TLKIVWC 的短肽能在体外高效解聚 AD 患者大脑中的 tau 纤维。

文章中,研究团队设计了多种 D-TLKIVWX 短肽(X 代表不同氨基酸残基),测试其解聚 AD-tau 的能力。实验发现,D-TLKIVWX 能高效解聚 AD-tau,尤其是 D-TLKIVWI 效果最佳。透射电子显微镜(TEM)和原子力显微镜(AFM)观察显示,D-TLKIVWX 短肽可形成右手螺旋的类似淀粉样纤维(mock-amyloid)结构,与 AD-tau 结合时被迫形成左手螺旋,产生应变。当这种应变释放时,可产生足够扭矩,打破 tau 分子间的氢键,导致 AD-tau 解聚。

为验证解聚效果,研究人员利用高通量单细胞 RNA 测序(scRNA-seq)分析,他们发现解聚后的 tau 纤维失去种子能力,无法引发新纤维形成。冷冻电镜(cryo-EM)技术进一步解析了 D-TLKIVWX 短肽与 AD-tau 复合物的结构,证实了其在解聚过程中的关键作用。

【7】

doi:10.1038/s41586-025-09233-2

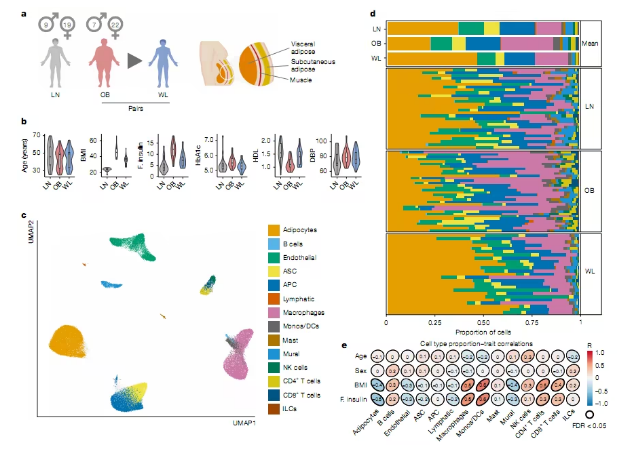

在当今社会,肥胖问题已经成为全球性的健康挑战,据WHO数据显示,全球超10亿人患有肥胖症,这一数字在过去几十年中不断攀升,肥胖不仅会影响个人的,还与多种慢性疾病密切相关,比如2型、心、某些癌症及过早死亡等。流行病学数据显示,肥胖人群患2型糖尿病的风险是正常体重人群的5倍以上,而心血管疾病的发病率也显著增加。因此,深入研究肥胖的病理机制及减重对身体的积极影响对于改善全球公共健康具有重大意义。

近年来,随着对肥胖病理生理学的深入研究,科学家们逐渐认识到脂肪组织(Adipose Tissue, AT)在肥胖及相关代谢疾病中的重要作用。脂肪组织不仅是能量储存的场所,还参与调节全身代谢和免疫反应。然而,肥胖状态下脂肪组织的异常重塑会导致代谢功能紊乱,而减重则可以显著改善这种状况。

近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为 Selective remodelling of the adipose niche in obesity and weight loss 的研究报告中,来自英国帝国理工学院等机构的科学家们通过利用高分辨率单细胞和空间转录组学技术揭示了肥胖和减重过程中脂肪组织的细胞类型、分子事件和调控机制,为理解肥胖的病理生理学和开发新的治疗策略提供了重要的理论基础。

瘦弱、肥胖和减肥过程中人类脂肪组织的单细胞图谱

该研究的核心目标是探索肥胖和减重对脂肪组织的影响,特别是细胞类型、分子事件和调控机制的变化。研究人员选取了70名受试者,包括25名肥胖患者(在减重手术前后)和45名健康瘦人,通过单细胞核测序(snRNA-seq)和空间转录组学技术分析了超过17万个细胞的基因表达谱,这种高分辨率的分析方法能帮助研究人员详细描绘脂肪组织在不同生理状态下的细胞组成和分子特征。

【8】

doi:10.1038/s41586-025-09260-z

在微生物世界中,病毒与宿主的博弈从未停歇。近年来,随着微生物学研究的深入,噬菌体与宿主细菌的相互作用成为热门领域。地球上噬菌体的数量可能超过所有其他生物体的总和,它们在生态系统中扮演关键角色,包括调节细菌种群、促进基因水平转移等。然而,噬菌体间的竞争同样激烈,它们进化出多种机制抑制其他病毒对同一宿主细胞的感染,这种现象被称为 超级感染排除 。

近日,发表于Nature杂志的研究 Prophages block cell surface receptors to preserve their viral progeny ,由多伦多大学等机构的科学家完成。该研究揭示了噬菌体通过独特机制保护后代免受同类竞争、在微生物群体中高效传播的过程,为理解病毒与宿主的复杂相互作用提供了新视角,也为开发新型抗菌策略奠定了理论基础。

噬菌体的 超级感染排除 机制早已被发现,但其进化意义和具体机制仍不明确。本研究聚焦于铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)的噬菌体 JBD26,发现其编码的一种名为 Zip 的蛋白能通过调节宿主细胞表面受体,既实现超级感染排除,又保护自身后代不被 误吞 ,这种机制被命名为 反克洛诺斯效应 (anti-Kronos effect) 得名于希腊神话中吞噬亲子的泰坦神克洛诺斯,寓意噬菌体通过该机制避免后代被宿主细胞 吞噬 。

【9】

doi:10.1038/s41586-025-09273-8

在当今社会,药物的使用已成为人们日常健康的重要组成部分,据统计,美国约有半数成年人每天至少服用一种处方药,而全球范围内,腹泻病每年导致超过100万人死亡,其中儿童和老年人是高危人群,这些数据揭示了一个令人关注的现象,即药物的广泛使用或会对肠道微生物组产生深远影响从而改变肠道感染的风险。如今,越来越多的研究表明,肠道微生物组的失衡与多种疾病的发生发展密切相关,包括炎症性肠病、代谢性疾病及感染性疾病等;然而,目前对于非类药物如何通过影响肠道微生物组来改变感染风险的研究仍相对较少。

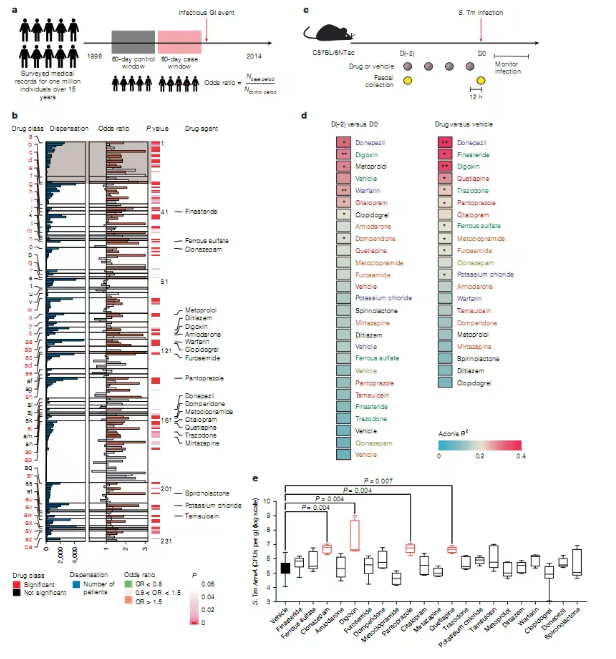

近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为 Identification of medication microbiome interactions that affect gut infection 的研究报告中,来自耶鲁大学医学院等机构的科学家们通过大规模流行病学研究和实验验证,探索了药物与肠道微生物组相互作用对肠道感染风险的影响,从而为临床药物使用和感染防控提供新的视角。

一项对100多万人进行超过15年的研究分析识别出了增加人类和小鼠感染风险的药物

文章中,研究人员旨在通过研究揭示药物使用与肠道感染风险之间的潜在联系并探索其背后的机制,他们首先利用大规模流行病学数据分析了超过100万人在15年间的药物使用情况与肠道感染事件的关系;通过病例交叉,研究者们发现,包括地高辛在内的多种非抗生素药物与肠道感染风险增加显著相关,这一发现提示,这些药物可能会通过改变肠道微生物组的组成来影响肠道的免疫防御功能从而增加机体的感染风险。

【10】

doi:10.1038/s41586-025-09352-w

如今,气候变化已成为全球性挑战,其对人类健康和经济发展产生了深远影响,近年来,极端气温事件的频率和强度不断增加给公共卫生系统带来了巨大压力。流行病学数据显示,全球每年因高温和低温导致的额外死亡人数分别约为30万和100万,其中大部分发生在中低收入国家;在中国,随着城市化进程的加速和人口老龄化的加剧,极端气温对健康的威胁日益凸显,中国每年因高温和低温导致的额外住院人数分别约为100万和200万,且这一数字呈逐年上升趋势。面对气候变化带来的健康挑战,深入研究极端气温对住院负担的影响对于制定有效的公共卫生应对策略至关重要。

2025年7月16日,一篇发表在国际杂志Nature上题为 Temperature-Related Hospitalization Burden under Climate Change 的研究报告中,来自武汉大学中南医院等机构的科学家们通过研究系统性地评估了气候变化背景下极端气温对中国人群住院负担的影响。文章中,研究人员利用了2021至2023年间中国301个城市的7000多家医院的住院数据,并结合气象数据和未来气候情景预测构建了一个综合评估框架,该研究的核心目标是揭示极端气温对住院风险的影响并量化未来不同碳排放情景下的经济负担。

研究人员采用了分布式滞后非线性模型(DLNM)和固定效应模型分析了极端气温与住院风险之间的关系;文章中的研究对象包括六类气候敏感疾病(心血管疾病、呼吸系统疾病、泌尿系统疾病、内分泌/代谢疾病、精神疾病和妊娠相关疾病)的住院数据。通过分析研究者发现,极端高温和低温对住院风险的影响存在显著的地理和人群差异,比如,西北和西南地区人群对极端高温更为敏感,而东北和北部地区人群对极端低温更为敏感,而且青少年和老年人群在极端高温下的住院风险显著增加,尤其是青少年在多个城市表现出较高的热敏感性。(100yiyao.com)

更多阅读:

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nature子刊:浙江大学方向前/赵玥绮/唐睿康/刘昭明团队开发抗衰老的时空自适应纳米疗法 (2025-10-07)

- Neuron:大脑“超清摄像头”问世!神经观测有望进入新时代 (2025-10-07)

- 科研人员绘制图谱解析风险SNP驱动的促肿瘤机制 (2025-10-06)

- Nature子刊:邓攀团队提出AI框架——CellNavi,为细胞研究装上“导航仪” (2025-10-06)

- Nature头条:如何才能科学地睡个好觉?做到这三点至关重要 (2025-10-05)

- 中国科学院最新论文,登上Science封面 (2025-10-05)

- 《细胞》子刊:微生物守护卵巢健康!科学家发现,雌性小鼠生育年龄与微生物有关,微生物代谢物可防止卵巢储备加速流失 (2025-10-04)

- 珍·古道尔的遗产:她改变科学的三种方式 (2025-10-04)

- Nature Aging:沈舒滢/季明亮/赵兴团队发现骨关节炎治疗新靶点,并提出基于LNP-mRNA的新疗法 (2025-10-03)

- Nature Medicine:颠覆认知!体重不减反增,为何依然能逆转糖尿病前期? (2025-10-03)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040