邵志敏教授团队治疗三阴性乳腺癌新突破:总人群的ORR提升至29.8% |

|

来源:澎湃新闻 2023-03-30 17:14

2023年3月27日,由复旦大学附属肿瘤医院邵志敏教授团队开展的我国首个三阴性乳腺癌精准治疗“伞型”临床试验,公布了终点分析结果。这意味着三阴性乳腺癌患者精准诊疗方案获得更进一2023年3月27日,由复旦大学附属肿瘤医院邵志敏教授团队开展的我国首个三阴性治疗 伞型 临床试验,公布了终点分析结果。这意味着三阴性乳腺癌患者精准方案获得更进一步的证据支撑,开创了该领域研究的全新模式。相关研究成果在国际顶尖学术期刊《细胞研究》(Cell Research)在线发表。

邵志敏教授表示,三阴性乳腺癌是一类缺乏雌激素受体、孕激素受体和HER2表达的乳腺癌,约占所有新发乳腺癌的10%-20%。这类乳腺癌患者容易出现内脏转移,复发风险更高,预后较差,素来被认为是 最毒、最凶险 的乳腺癌。

近年来,对三阴性乳腺癌的已逐步形成:这是一类特征庞杂的乳腺癌。能否将这类患者进一步细分?如何进行细分?细分后如何精准施治?这些问题成为三阴性乳腺癌临床研究的焦点。

为突破上述难题,邵志敏教授领衔团队历时5年研究,绘制了全球最大的三阴性乳腺癌多组学图谱,提出了三阴性乳腺癌 复旦分型 ,证实基于 复旦分型 的精准治疗,有望为三阴性乳腺癌患者带来新的治疗可能。

基于前期研究成果,复旦大学附属肿瘤医院邵志敏教授和王中华教授团队开展了晚期三阴性乳腺癌FUTURE(未来) 伞形 研究。中期分析结果已在2020年发表于《细胞研究》杂志,初步论证了分子分型基础上精准治疗策略的有效性。但全部入组患者疗效怎样,预后如何,仍待完成入组后开展最终分析。

复旦分型 标准是研究团队根据不同基因特征,通过4个临床常用组化标志物(雄激素受体、CD8、FOXC1、DCLK1),将三阴性乳腺癌分为4个不同的亚型:免疫调节型(IM)、腔面雄激素受体型 (LAR)、基底样免疫抑制型 (BLIS)、间质型 (MES),这是国际上首个基于多组学分析系统提出的三阴性乳腺癌分类,为寻找到三阴性乳腺癌的治疗靶点指明了新的方向。

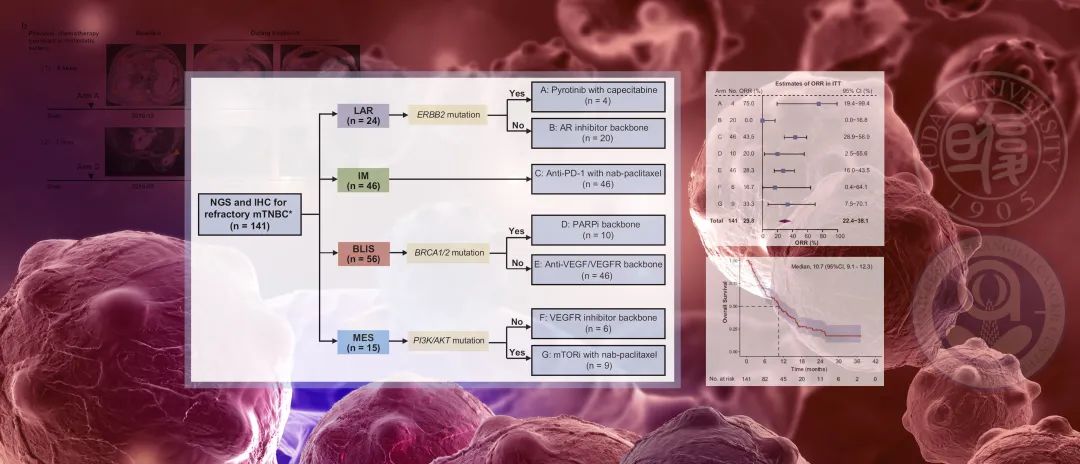

在FUTURE(未来)研究的最终分析中,共纳入了141例经多线治疗失败的难治性三阴性乳腺癌患者,以 复旦分型 为基础分别进入7个不同治疗臂(治疗组),并分别接受个体化的治疗方案。

其中,

①HER2阳性的LAR型(A臂):吡咯替尼联合卡培他滨治疗;

②HER2阴性的LAR型(B臂):雄激素受体拮抗剂联合治疗;

③IM型(C臂):PD-1单抗联合白蛋白紫杉醇治疗;

④BRCA1/2胚系突变阳性的BLIS型(D臂):PARP抑制剂联合治疗;

⑤BRCA1/2胚系突变阴性的BLIS型(E臂):抗VEGFR/VEGF靶向联合治疗;

⑥PI3K/AKT通路突变阴性的MES型(F臂):抗VEGFR靶向联合治疗;

⑦PI3K/AKT通路突变阳性的MES型(G臂):依维莫司联合白蛋白紫杉醇治疗。

王中华教授介绍,这些入组的难治性三阴性乳腺癌患者,绝大部分在之前接受临床常见的六大类化疗药物治疗后发生进展、既往经历过中位3线的治疗,并伴有全身3处及以上的转移灶 这些情况往往意味着患者肿瘤负荷重、处于 无药可医 的状态。

FUTURE(未来)的终期研究结果为这些 无药可医 的患者带来希望。数据显示:入组患者,疾病控制率(DCR)达到48.2%。其中,A臂的ORR更是达到75%,免疫治疗的C臂ORR达到43.5%,远远超过此前客观缓解率(ORR)仅为5%-10%的治疗效果。

此外,相对于2020年发表的中期报告,本次研究数据首度报告了FUTURE研究的生存获益,患者总生存期(简称OS,指患者从进入研究到最后死亡的时间)达到10.7个月,无进展生存期(简称PFS,指肿瘤没有发生进展,没有出现肿瘤增长、转移或新发病灶等)相比于传统化疗也得到近一倍的提升。

值得一提的是,尽管部分患者入组前病情控制不佳、既往多线治疗后疾病复发,但在分型的精准治疗下取得了很好的疗效,入组后不仅肿瘤退缩明显,而且疾病稳定控制达一年半。这些疗效获益,也更加肯定了FUTURE(未来)研究的巨大优势。

王中华教授表示,FUTURE(未来)研究代表了三阴性乳腺癌精准诊疗 研究模式 和 治疗理念 的创新,为这些患者找到最适合的、个体化的治疗策略,最终提升了疗效,改善了患者的预后。该临床试验平台还是一个抗肿瘤药物研发的重要平台。医生可以根据药物的疗效、新药研发进展、患者的入组情况,动态调整治疗策略,不断优化治疗方案。今后,该研究团队还将持续开展三阴性乳腺癌FUTURE-SUPER、FUTURE 2.0以及腔面型乳腺癌精准治疗等系列研究,不断将乳腺癌的精准治疗推向到新阶段。

文章来源:澎湃新闻

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nat Biomed Eng:用“声波画笔”调控大脑!新型全息超声技术有望打开人类神经疾病治疗新大门 (2025-10-07)

- 《神经元》:短期高脂饮食也同样危险!科学家发现,两天的高脂饮食即可激活小鼠大脑特定抑制性神经元,导致认知受损,恢复正常饮食可逆转 (2025-10-07)

- 相分离研究登上Nature:超越转录调控,mRNA协调易凝聚蛋白稳态 (2025-10-07)

- 动辄百万美元奖金,这些科学大奖想要与诺贝尔奖竞争:它们含金量如何? (2025-10-06)

- Nature:T细胞耗竭的悖论——并非“精疲力竭”,而是“生产过剩”引发的蛋白毒性风暴 (2025-10-06)

- Cell:沉默的基因组,喧嚣的转录场——解密结核菌适应性的隐藏驱动力 (2025-10-06)

- Nature:谁掌控了人类生命的第一个开关?一个被“驯化”的逆转录病毒的自白 (2025-10-06)

- 三个月,改写生命!全球首例帕金森病实现功能性治愈 (2025-10-05)

- AJP:迄今最长时间真实世界安全性分析显示,艾司氯胺酮鼻喷剂的安全性与临床研究和产品说明书中已确定的一致 (2025-10-05)

- Nature子刊:谭蔚泓/邱丽萍团队开发核酸适配体武装的单核细胞疗法,治疗阿尔茨海默病 (2025-10-05)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040