全球水稻去驯化、趋同野化的证据找到了 |

|

近日,开放获取期刊《基因组生物学》(Genome Biology)在线发表了全球首次杂草稻调查研究结果。浙江大学教授樊龙江领导的一个国际研究团队,通过对全球稻区杂草稻(俗称鬼稻)材料采集与分析发现,水稻在世界各稻区均存在野化或去驯化的现象,并描绘了野化水稻的基因组特征。该成果对水稻进化、资源利用和杂草稻防控具有重要意义。

“野化”(feralization)或去驯化(de-domestication)是生物界经常发生的一个现象,是指栽培作物和家养牲畜家禽等从人工(农业)环境回归自然环境,恢复野生特征。目前对作物进化的研究大多都集中于作物的驯化起源,即野生植物被人工选择的进化过程,对“去驯化”现象的研究鲜有报道。

杂草稻目前已成为世界性的稻田恶性杂草,在亚洲、南美洲等稻区大面积分布,严重危害全球水稻生产。杂草稻已成为我国稻田除稗草外,最严重的杂草之一。杂草稻种子成熟即散落田间,来年随水稻耕作生长季节与栽培稻伴生。由于其背景与栽培稻极其相似,除草剂难以根除,给水稻生产带来极大影响。

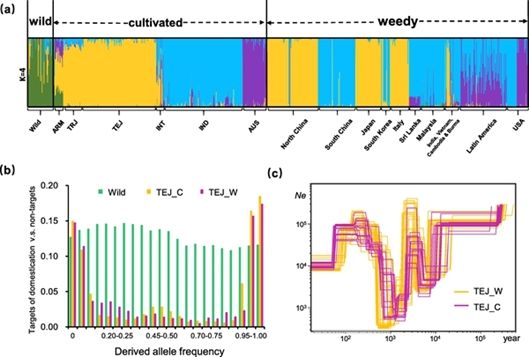

该团队共收集了来自16个国家的524份杂草稻材料,涵盖各大洲主要稻区。通过基因组重测序,获得了这些材料的全基因组水平变异,结合当地栽培稻和野生稻基因组数据资源,共计1000多份个体材料用于其群体学分析。

通过分析,他们发现,全球稻区发生的野化水稻(杂草稻)都来自栽培稻。除了在少数地区存在野生稻渗入现象(如马来西亚和我国南方等野生稻分布区域),绝大多数杂草稻均来自栽培稻的去驯化过程。

在全球稻区,特别在南美稻区,他们发现大量杂交起源的杂草稻,即不同杂草稻之间或杂草稻与栽培稻之间发生杂交。南美稻区主要是籼型杂草稻和秋稻(aus)之间的杂交,导致杂草稻同样获得了除草剂抗性。

基因组选择信号分析发现,全球不同地区杂草稻基因组在野化过程中,受到选择的区域与栽培水稻的驯化选择区域重叠率很低。这说明水稻的野化过程更多是通过改变基因组非驯化区间完成的。全球部分杂草稻与水稻遗传分化明显,明显有别于当地水稻和整个水稻遗传资源池,由此为水稻育种提供了珍贵的资源。

该团队还发现,全球不同地区杂草稻存在一个共同的强烈基因组分化区域,即7号染色体一个0.5Mb区间。该区域包括与种子休眠、抗性相关基因等,对杂草稻环境适应非常重要。此外,休眠性相关基因经历平行进化,在粳型杂草稻和栽培稻间分化明显,可能在不同杂草稻群体野化过程中扮演重要作用。(100yiyao.com)

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nature Methods:蛋白质“变形金刚”设计指南——AI“脑补”自然进化,一键生成智能分子开关 (2025-08-10)

- N Engl J Med:改写移植规则!从“免疫耐受”迈向“免疫规避”的新纪元 (2025-08-10)

- Science重磅:破解阿尔茨海默病抗体药的脑出血副作用——突破血脑屏障,靶向递送抗Aβ抗体 (2025-08-10)

- Nat Rev Neurosci重要综述:自主神经系统的分子和功能多样性——系统回顾了该领域近十年来的关键进展 (2025-08-09)

- Cancer Cell:于君团队证实,补充这种益生菌,可增强结直肠癌免疫治疗效果 (2025-08-09)

- Cancer Cell:魏嘉/李颜团队揭示未成熟中性粒细胞在癌症骨转移中的关键作用,并提出治疗新策略 (2025-08-09)

- 为何CAR-T 疗法易复发?Mol Cancer:细胞衰老成“隐形杀手”,共刺激域差异决定疗效命运 (2025-08-08)

- Nature:多发性硬化症的“元凶”现身?科学家揭示EB病毒惊人发现! (2025-08-08)

- Nature:锂缺乏或会诱发阿尔兹海默病,但锂化合物却能逆转小鼠疾病 (2025-08-08)

- 不止供能,还能抗癌?!Cell Metabol:葡萄糖能帮抗癌 T 细胞“充电”!糖鞘脂合成是关键 (2025-08-08)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040