Nat Cell Biol:科学家揭示乙醛对机体DNA损伤和衰老产生的影响 |

|

来源:100医药网 2024-04-17 10:02

乙醛是有害的,因为其能与DNA和蛋白质发生高活性反应,在机体中,其会形成DNA-蛋白交联体(DPCs),从而阻断典型细胞增殖和维持过程中重要酶类的功能,并会引起这些过程发生故障,导致患者衰老。近日,一篇发表在国际杂志Nature Cell Biology上题为 Endogenous aldehyde-induced DNA protein crosslinks are resolved by transcription-coupled repair 的研究报告中,来自日本名古屋大学等机构的科学家们通过研究发现,乙醛(aldehydes)或许是与过早衰老相关的代谢副产物,文章中,研究人员揭示了对机体早衰疾病的新见解,并提供了在健康个体中抵御衰老的潜在策略,包括控制接触乙醛诱导物质,包括酒精、污染物和吸烟等。

一个人的健康会受到乙醛的损伤,研究者指出,这些有害效应还包括衰老,DNA的损伤往往与衰老表型有关,然而,研究人员首次提出了乙醛衍生的DNA损伤和过早衰老之间的关联。他们假设,乙醛和衰老之间或许存在某种关联,因为患有早衰症(比如AMeD综合征)的个体机体中分解乙醛的酶类活性并不充足,比如ALDH2酶类。对于健康个体而言,ALDH2在机体对酒精所产生的反应中非常重要,当一个人喝葡萄酒或啤酒时,机体的肝脏就会将酒精代谢为乙醛从而将其排出体外,ALDH2的活性对于将乙醛转化为非毒性物质非常重要。

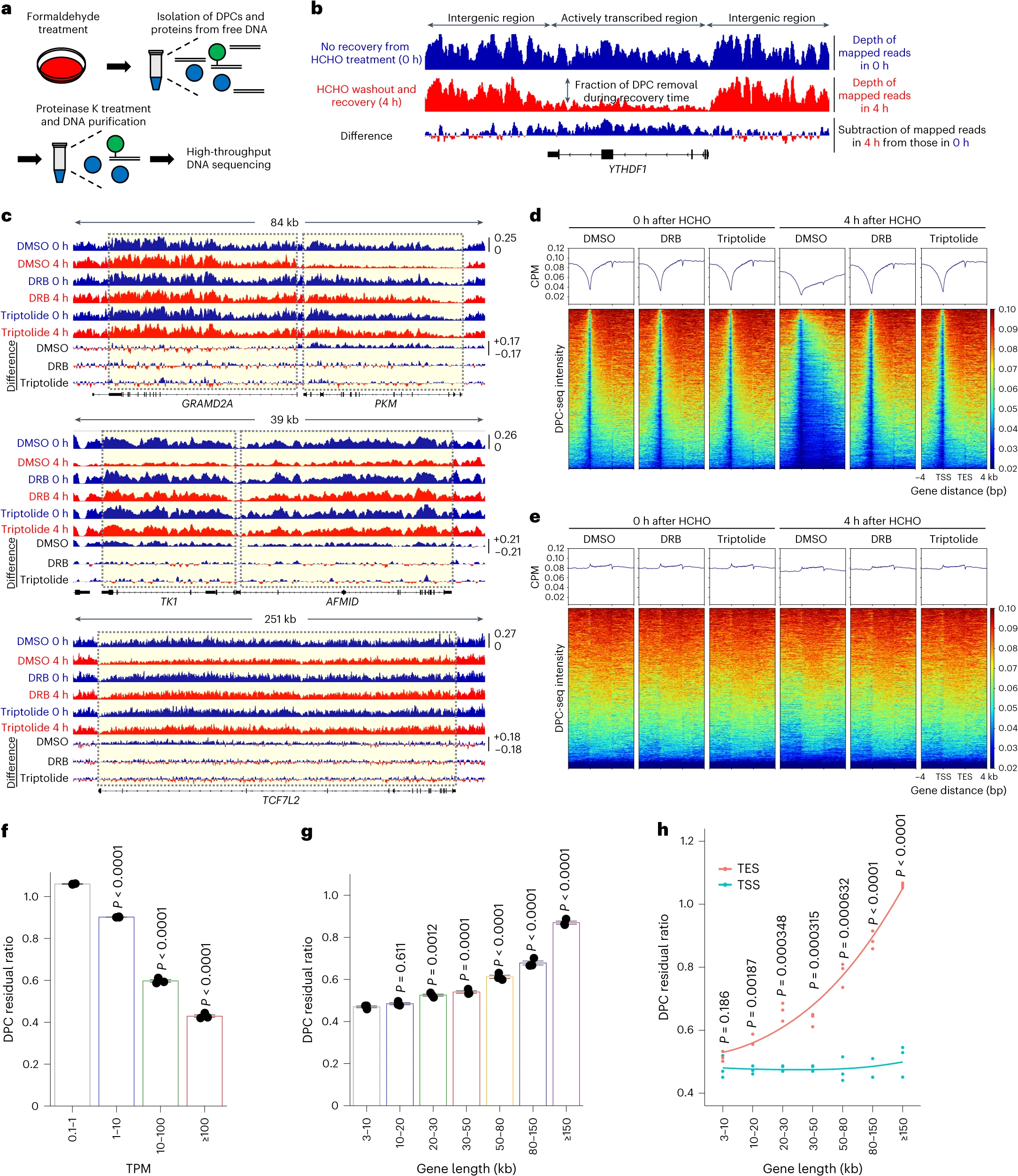

乙醛是有害的,因为其能与DNA和蛋白质发生高活性反应,在机体中,其会形成DNA-蛋白交联体(DPCs),从而阻断典型细胞增殖和维持过程中重要酶类的功能,并会引起这些过程发生故障,导致患者衰老。通过重点关注乙醛所引起的DPCs,研究人员就能利用DCP-seq技术来调查过早衰老疾病患者体内乙醛积累和DNA损伤之间的关联,在一系列实验中,研究人员发现,TCR复合体VCP/p97和蛋白酶体能参与去除活性转录区域中甲醛所诱导的DPCs,而且利用缺乏乙醛清除过程和TCR通路的小鼠进行研究就能证实这一点,同时这种小鼠能表现出更为严重的AMeD综合征症状。

科学家揭示乙醛对机体DNA损伤和衰老产生的影响

图片来源:Nat Cell Biol (2024). doi:10.1038/s41556-024-01401-2

这些过程非常重要,因为其与乙醛的清除有关,这也揭示了过早衰老疾病和乙醛积累之间或许存在一定关联;研究者Ogi教授对这些研究发现的应用充满希望,他表示,通过阐明DNA损伤快速愈合背后的机制,他们就能解释遗传性过早衰老发生的部分原因。研究者Oka说道,我们的研究为理解过早衰老疾病背后的机制开辟了新的途径,并为治疗干预提供了潜在的目标,通过阐明乙醛在DNA损伤和衰老过程中的角色,我们就能为未来研究铺平道路,旨在开发新型疗法和干预性措施。

研究者补充道,目前治疗性药物的开发并未取得一定进展,因为我们并没有完全理解AMeD综合征和科克恩综合征(Cockayne syndrome)的发病原因。本文研究表明,患者的病理学状况或许与细胞内所产生的乙醛所衍生的DPC有关,这些研究结果有望帮助寻找能移除乙醛的化合物,从而帮助制定治疗性候选药物。这项研究的意义超过了遗传性疾病,相关研究结果表明,乙醛诱导的DNA损伤或许也在健康人机体的衰老过程中扮演重要角色;通过确定乙醛能作为促进机体衰老的特殊物质,这项研究还揭示了环境因素和细胞衰老之间的复杂关联,或许对于人类健康和寿命带来巨大的影响。

综上,本文研究结果表明,转录偶联DPC修复(TC-DPCR)和乙醛的清除或许对于保护机体抵御代谢性基因毒性至关重要,这或许有望解释与TCR缺陷相关的AMeDS综合征和其它障碍(比如科克恩综合征)发病的分子病理学机制。(100yiyao.com)

参考文献:

Oka, Y., Nakazawa, Y., Shimada, M.et al..Nat Cell Biol (2024). doi:10.1038/s41556-024-01401-2

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 【MADI·美械会】日程抢先看!免费门票限时领!评审中心 / 研发企业 / 临床机构齐聚苏州! (2025-10-16)

- 人类皮肤可以产生卵子?!最新Nature子刊:科学家成功将人体皮肤细胞的染色体“减半”,制造出类卵细胞结构 (2025-10-16)

- 面对输赢,男性赢了还想赢,女性赢了却偏向“见好就收”?最新Neuron|原来都是大脑PV神经元在暗中操控! (2025-10-16)

- 《柳叶刀》子刊:戒烟对认知有重要意义!最长18年随访研究显示,戒烟者的长期认知轨迹较吸烟者更好 (2025-10-16)

- 破局之“法”!通过重构宫颈癌供血系统,法米替尼“一箭双雕”,既直接抗癌又协同增效免疫治疗 (2025-10-16)

- Nature Biotechnology:基因“静音”的艺术?不“剪”基因,我们如何实现精准长效的疾病调控 (2025-10-15)

- Cell重磅:人类胚胎干细胞来源的多巴胺能前体细胞,安全有效治疗帕金森病 (2025-10-15)

- Nature:酶功能研究的下一个“利器”!EZSpecificity模型如何重定义酶功能预测的精度边界? (2025-10-15)

- 猪鼻里藏着“抗病毒卫士”!南京农大发现枯草芽孢杆菌 NS12,广谱阻击呼吸道病毒还不易耐药 (2025-10-14)

- Research:肝纤维化有救了?中药成分发现“双面杀手” 精准清除致病细胞 (2025-10-14)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040