谁能想到蚯蚓有这本事?Sci Rep研究显示蚯蚓前列腺体外培养效果奇佳,或为前列腺疾病治疗带来新方向 |

|

来源:100医药网 2025-02-19 13:38

研究成功维持蚯蚓前列腺体外存活超200天,证明其稳定性。该前列腺后叶切除后45天可完全再生,丙戊酸处理能加速至12天,为再生研究和药物筛选提供了新的可行模型。

在医药研究中,模型系统的选择至关重要。传统的动物模型,像小鼠、大鼠等,虽在一定程度上推动了科研进步,但成本高昂、实验操作复杂,还面临着诸多伦理问题。而 2D 细胞培养模型,因其无法模拟体内真实的组织环境,使得不少在体外实验中看似有效的药物,进入动物或人体试验阶段时,效果大打折扣。因此,寻找更优的模型成为医药领域科研人员亟待攻克的难题。

近期,一项发表于Sci Rep的研究Advancing ex vivo functional whole-organ prostate gland model for regeneration and drug screening为这一困境带来了新的曙光。科研团队别出心裁地利用蚯蚓的前列腺,构建出一种体外功能性全器官模型,为再生研究和药物筛选开拓了全新的路径。

研究团队选用了非洲夜蚯蚓(Eudrilus eugeniae)作为实验对象。在实验准备阶段,科研人员为蚯蚓营造了适宜的生存环境,确保其健康生长。获取蚯蚓前列腺后,研究人员将其置于L15培养基中进行体外培养。这种培养基专为细胞生长和维持而设计,无需额外补充二氧化碳,能够为前列腺组织提供稳定的生存环境。

在培养过程中,研究人员通过显微镜观察发现,培养的前列腺展现出稳定的活力,有规律的跳动行为有力地证明了其良好的生存状态。同时,细胞膜完整性检测、组织学分析以及关键蛋白表达评估等结果均显示,在长达200天的培养期内,前列腺组织始终保持稳定,未出现明显的异常变化。研究还精准定位到前列腺前叶导管区域存在,这些干细胞为后续的再生研究提供了关键线索。

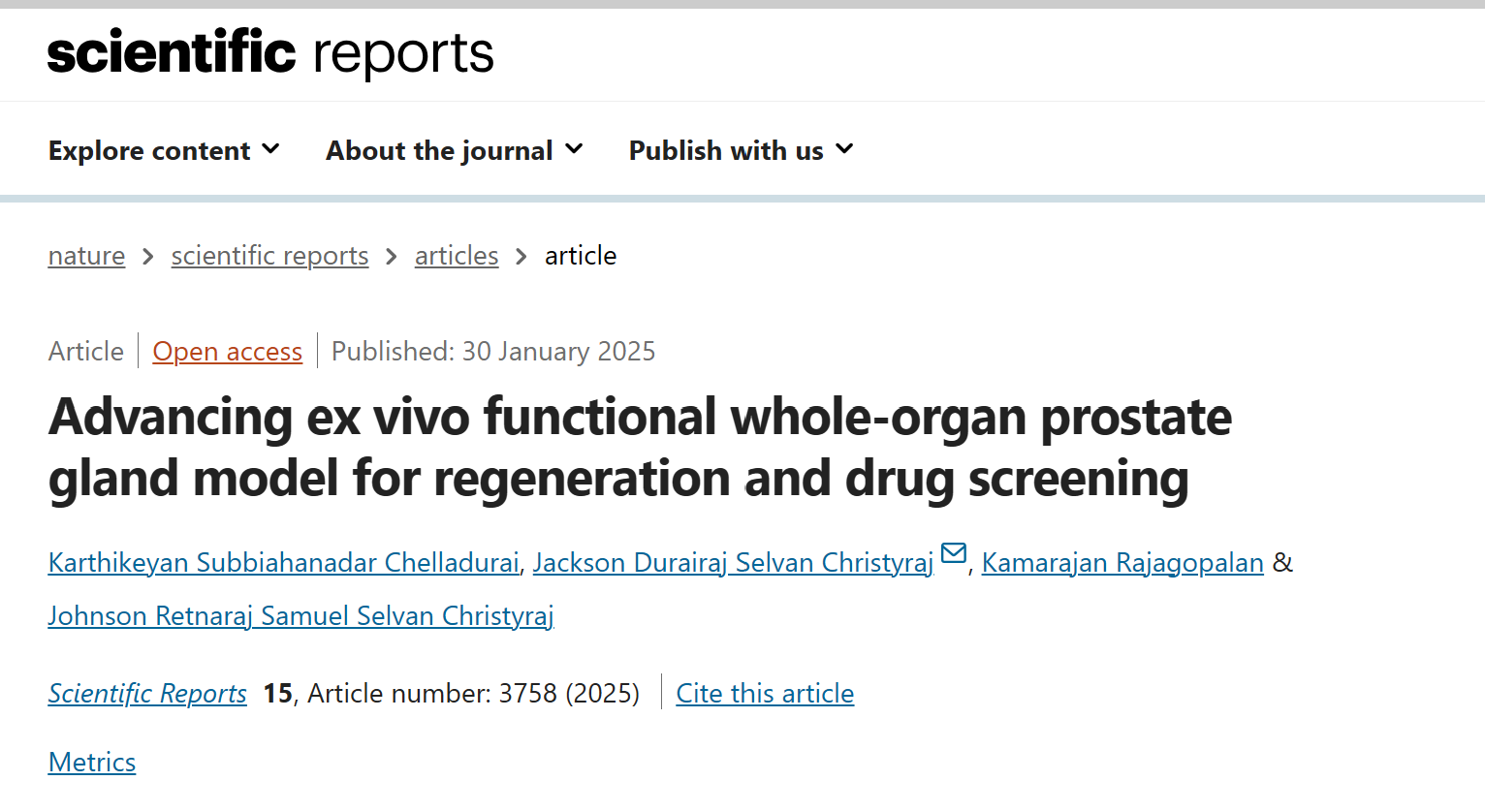

图 1:不同时间段体外器官的立体显微镜观察

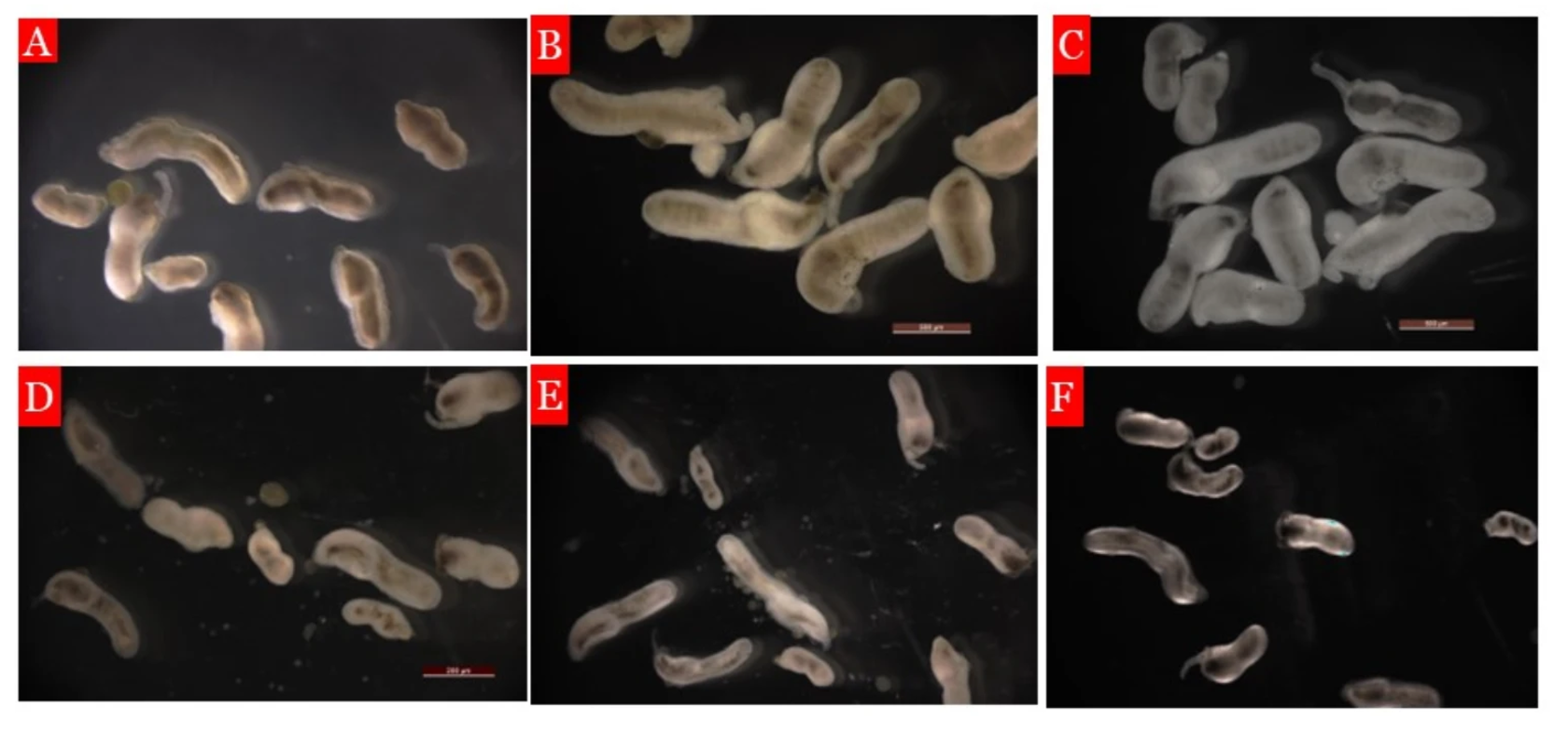

再生能力研究是该项目的重要环节。研究人员对体外培养的前列腺进行后叶切除实验,以此探究其再生潜力。实验结果令人振奋:切除后的前列腺展现出强大的再生能力,在45天内能够实现完全再生。再生过程呈现出清晰的阶段性特征:切除初期,伤口处会发生一系列组织变化;随后,来自前叶和导管区域的干细胞开始活跃,新细胞不断迁移至伤口部位;到第12天,伤口处的上皮层基本覆盖完全;至第26天,前列腺已基本恢复原有形态;到第45天,完全再生完成,且不留任何疤痕。

图 2:体外前列腺腺体后叶再生

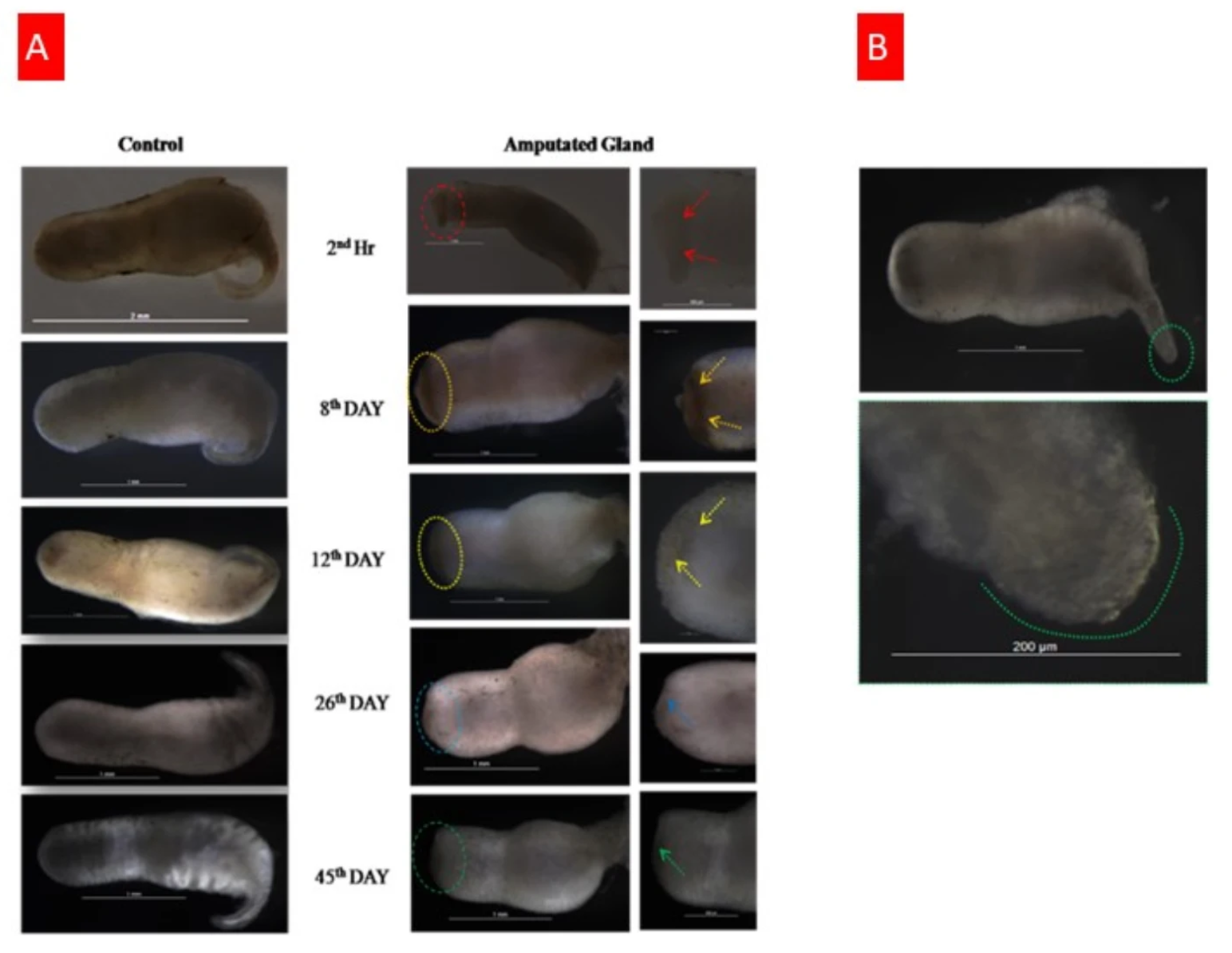

为验证该模型在药物筛选方面的可行性,研究人员引入了丙戊酸进行实验。丙戊酸是一种临床常用药物,主要用于治疗癫痫、双相情感障碍等疾病,但它对不同生物的再生作用存在差异。在本次蚯蚓前列腺体外模型实验中,丙戊酸展现出显著的促进再生效果,仅用12天就使前列腺完成完全再生,极大地缩短了再生周期。

图 3:丙戊酸对体外前列腺再生的立体显微镜观察

这项研究首次证实了蚯蚓前列腺中存在器官特异性或多能干细胞,并详细揭示了其再生的细胞机制,为深入理解干细胞行为和器官再生原理提供了重要依据。在药物筛选方面,该体外全器官模型兼顾了组织复杂性和成本效益,符合动物使用的3R原则,有望成为高效的药物筛选新平台。尽管目前该模型与人类前列腺存在一定差异,但二者在组织和细胞组成上的相似性,为模拟人类前列腺相关疾病提供了可能。

总的来说,这项研究成功构建了蚯蚓前列腺体外模型,在再生研究和药物筛选方面取得了突破性进展。不过,要将相关成果真正应用于临床实践,仍需开展大量深入研究。但不可否认的是,这一成果为生物医药领域开辟了新的研究方向,为攻克前列腺相关疾病带来了新的希望。相信在科研人员的不懈努力下,未来会有更多基于此模型的创新成果涌现,为人类健康事业做出更大贡献。(100yiyao.com)

参考文献:

Subbiahanadar Chelladurai K, Selvan Christyraj JD, Rajagopalan K, Selvan Christyraj JRS. Advancing ex vivo functional whole-organ prostate gland model for regeneration and drug screening.Sci Rep. 2025;15(1):3758. Published 2025 Jan 30. doi:10.1038/s41598-025-87039-y

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nature Biotechnology:合成生物学新里程碑——DIAL框架下的启动子编辑新策略,实现基因表达的“无级变速” (2025-10-19)

- Science:我们与线粒体的古老契约——细胞如何清理“坏基因”? (2025-10-19)

- Nature:解剖代谢“双城”——AI深度学习揭示肝肠内部的功能新图景 (2025-10-18)

- JEM:黄波/张晓辉团队破解JAK2V617F突变引发血小板抑或红细胞增多的分子机制 (2025-10-18)

- 利奥制药在中国递交上市许可申请,持续推进Anzupgo®(德戈替尼乳膏)的全球可及 (2025-10-17)

- Nature:破解遗传密码!汉族人群多基因风险评分的突破性研究 (2025-10-17)

- Nature 揭秘大脑“我意已决”的瞬间:AI 抓包大脑“关门拒听”瞬间,神经轨迹突然大转弯 (2025-10-17)

- 医工“破界”立异:为安康守护按下“快进键” (2025-10-17)

- 国度医保局:全面推动医保基金即时结算改造扩面提质 (2025-10-17)

- 医疗东西监管律例轨制研讨任务漫谈会在新疆召开 (2025-10-17)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040