2025年8月Science期刊精华 |

|

8月份Science大合集~

2025年8月份即将结束,8月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。

1.

DOI: 10.1126/science.adx4381

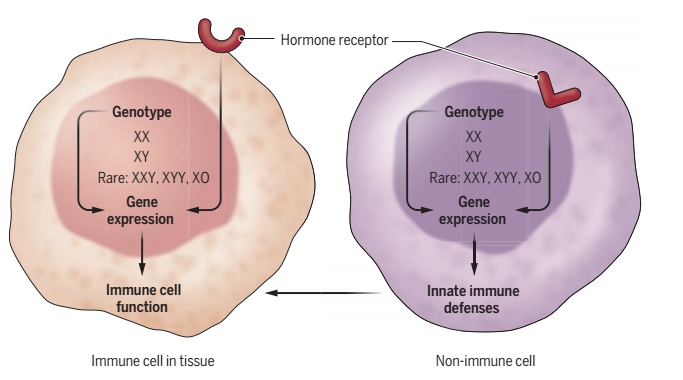

你有没有发现,有些病好像特别 挑人 ?比如小时候男孩更容易得,长大以后反而更多女孩受哮喘困扰;更爱找男性,却对女性 下手 更狠。尤其是自身免疫病,差别更明显:女性得症的概率是男性的 2.5 倍,得的概率更是男性的 9 倍!为啥会这样?为啥肺部、大脑这些地方,男女患病的差别特别大?

最近,拉霍亚免疫学研究所的科学家在《Science》杂志上发表了一篇研究,终于把这些问题说清楚了 原来,男女免疫系统本来就不一样,这背后和染色体、性激素,还有生活环境都有关系。

咱们都知道,女性的染色体是 XX,男性是 XY。这可不是简单的性别标签,还藏着免疫的 秘密 呢!X 染色体比 Y 染色体大很多,上面装了近 800 个和免疫相关的基因。比如有个叫TLR7的基因,专门帮身体识别病毒,它就只在 X 染色体上。女性有两条 X 染色体,相当于有 双份 TLR7,面对病毒时,能更快调动免疫反应 这也是为啥疫情期间,女性对抗新冠的表现通常比男性好。

不过事情也有两面性。女性的 X 染色体虽然能增强免疫力,却也让自身免疫病的风险变高了。比如干燥综合征、这些病,就特别容易找上女性,就是因为 X 染色体上的免疫基因 太活跃 ,反而攻击了自己的身体。

2.

DOI: 10.1126/science.adp0240

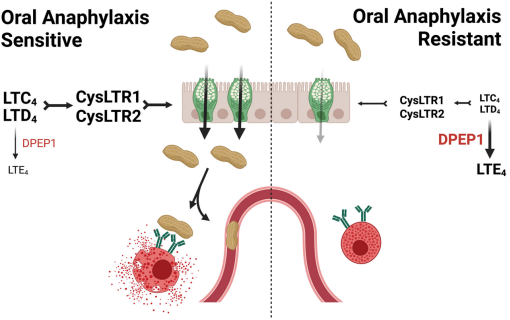

一项已被美国食品药品局()批准用于治疗哮喘的药物,在实验中几乎完全消除了小鼠对食物过敏原的生命威胁性过敏反应。在一项新的研究中,来自美国西北大学医学院的研究人员报道,这一突破有望为数百万食物过敏者提供新的保护方案。相关研究结果发表在《科学》杂志上。

研究人员在小鼠体内发现了一个名为 DPEP1 的基因此前未知的功能,该基因对调控过敏反应(anaphylaxis) 一种迅速发生且可能致命的过敏反应 具有关键作用。通过使用哮喘药物齐留通(Zileuton) 阻断与该基因相关的信号通路,他们在原先极易发生食物诱发过敏反应的小鼠身上,几乎完全消除了过敏响应。这些小鼠在服用齐留通后被喂食花生提取物,研究团队随即观察其症状变化。

齐留通的效果实际上非常惊人, 该研究的共同资深作者、西北大学范伯格医学院人类免疫生物学中心主任兼过敏与免疫学科主任 Stephanie Eisenbarth 博士表示。 在接受齐留通治疗后,95% 的小鼠几乎未出现过敏反应症状。该治疗将它们从原本95% 的易感风险逆转为95% 受到保护。 另一位共同资深作者、范伯格医学院医学(过敏与免疫学)副教授 Adam Williams 博士补充道。

3.

DOI: 10.1126/science.adp0246

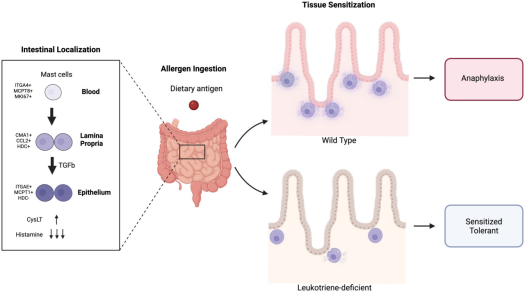

在一项新的研究中,耶鲁大学医学院报告称,肠道肥大细胞释放的半胱氨酰白三烯对小鼠摄入食物后的过敏反应至关重要,而静脉过敏原激发反应则无需该物质参与。相关研究结果发表在《科学》杂志上。

在这项研究中,研究者结合bulk与单细胞RNA测序、体外培养模型和流式细胞术,确定了控制口服过敏反应易感性和严重程度的关键因素。

小鼠实验涉及多个品系及缺乏白三烯酶或受体的基因修饰系,还包括骨髓嵌合体模型。过敏原暴露采用两种模式:使用明矾佐剂卵清蛋白致敏后经反复胃内激发诱导口服过敏反应;采用花生蛋白与霍乱毒素作为替代性过敏原-佐剂组合测试口服激发反应。研究还建立了被动IgE依赖性过敏反应模型,通过静脉和胃内两种途径进行激发,并采用骨髓嵌合体方法验证造血系统的贡献。

在卵清蛋白-明矾模型中,口服激发引发的过敏反应依赖于IgE FcεR1 信号通路,并与肠道肥大细胞扩增相关。被动IgE依赖性过敏反应证实,仅口服途径(非静脉途径)的反应需要白三烯合成。采用霍乱毒素的花生过敏原经口服激发后未引起明显的体温下降,而静脉花生激发则产生了可检测的反应。

使用H1受体(H1R)拮抗剂曲普利啶测试了组胺的作用。在口服过敏反应中,曲普利啶对体温变化影响甚微,仅部分小鼠的严重体温下降得到缓解。相比之下,在同一IgE依赖性模型中,静脉过敏原激发前给予相同处理几乎完全阻止了过敏反应。这些结果表明,该模型中的口服反应主要不依赖组胺,而是由白三烯驱动的机制。

4.

DOI: 10.1126/science.adp3971

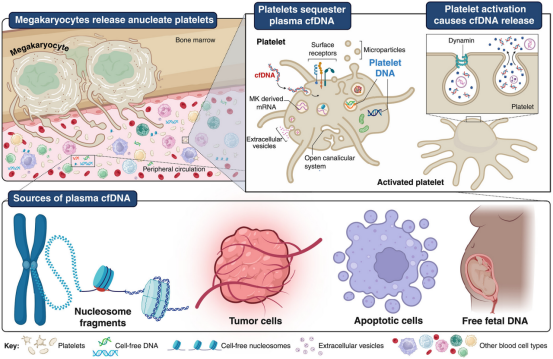

在一项新的研究中,来自牛津大学、爱丁堡大学与斯旺西大学的研究人员揭示了一项关于血小板的惊人新功能 这一发现有望显著推动癌症的早期检测。相关研究结果发表在《科学》杂志中。

具体而言,这项新的研究指出,血小板扮演着 清道夫 的角色,能够捕获并储存血液中循环的DNA片段,其中包括已确诊癌症患者体内存在的突变DNA。

当细胞死亡时,会向血液中释放遗传物质,从而引发不必要的免疫反应或其他健康问题。此前,科学家们尚未完全理解人体是如何清除这些潜在有害分子的,但该研究团队发现,血小板会主动吸收游离的DNA,帮助清洁血液并维持免疫平衡。

通过简单的血液检测分析血小板DNA,研究团队甚至成功检测出癌前病变的存在,这为开发更早期、更准确且侵入性更低的癌症筛查方法铺平了道路。

斯旺西大学科学与工程学院的Paul Rees教授在分析确认这一过程的显微镜数据中发挥了关键作用。Rees教授表示: 血小板的主要功能原本被认为与凝血有关,它们吸收血液中细胞游离DNA的作用完全出乎意料。此外,血小板能保护被内化的DNA免于在血液中降解,这意味着血小板DNA是检测修饰和突变的完美来源,可用于在极早期发现如癌症之类的疾病。

5.

DOI: 10.1126/science.adp4025; DOI:10.1126/science.adp4701

在自然界的神奇舞台上,冬眠动物无疑是一群令人惊叹的 超级英雄 。数月间,它们能在不吃不喝的状态下,肌肉不萎缩,体温可降至接近冰点,代谢和大脑活动近乎停滞。而当春天来临,从冬眠中苏醒的它们,瞬间恢复活力,仿佛那些漫长的沉睡时光从未存在。更令人称奇的是,有研究发现冬眠动物似乎能逆转类似 2 型、阿尔茨海默病和中风等危险的健康变化。这种超凡能力,不禁让科学家们脑洞大开:人类是否也能拥有这般 超能力 呢?

近年来,随着对冬眠机制研究的步步深入,科学家们惊喜地发现,冬眠动物的这些神奇能力,或许与人类基因有着千丝万缕的联系。最新研究更是定位到冬眠动物基因中的特定区域,这些区域在调控代谢和冬眠进程中,扮演着举足轻重的角色。更让人兴奋的是,在人类庞大的基因组中,竟也存在与之类似的区域。这一发现,宛如一道曙光,照亮了科研的新方向 如果能成功解锁这些基因的调控机制,或许就能为治疗神经退行性疾病和糖尿病等,开辟出全新的路径。

日前,两篇重磅研究成果在《科学》(Science)杂志上发表,为我们探索这一神秘领域提供了关键线索。在第一篇题为 Genomic convergence in hibernating mammals elucidates the genetics of metabolic regulation in the hypothalamus 的研究中,来自犹他大学等顶尖科研机构的科学家们,运用前沿技术,深入分析冬眠动物的基因表达和染色质动态变化,他们成功识别出了与冬眠紧密相关的保守顺式调控元件(CREs)和代谢程序。

研究人员以小鼠为模型,详细表征了小鼠下丘脑在进食、禁食和再喂养状态下的基因表达情况。通过将冬眠动物与非冬眠动物的基因组进行细致比对,他们发现了在冬眠动物中具有趋同变化的顺式元件。在禁食后的再喂养阶段,这些元件在调节下丘脑反应时,发挥着关键作用,相关分子过程更是发生了显著的趋同进化变化。

而在第二篇题为 Conserved noncoding cis elements associated with hibernation modulate metabolic and behavioral adaptations in mice 的研究里,犹他大学的研究团队进一步深挖这些顺式元件的功能。他们发现,冬眠动物的基因组中存在一些特殊的 DNA 区域,这些区域就像一个个精准的 调控开关 ,能通过调节邻近基因的活性,来影响代谢反应以及冬眠相关的各项生理过程。

以与肥胖紧密相关的 FTO 基因座附近区域为例,研究人员在其中发现了多个冬眠动物特有的顺式元件。这些元件与邻近基因形成复杂而精妙的调控联系,从而精准调节机体的代谢反应。为了验证这些区域的功能,研究人员在小鼠身上进行了敲除实验。当特定区域被敲除后,小鼠机体的体重和代谢出现了明显变化,这有力地表明,这些区域在代谢调节中,确实起着不可或缺的重要作用。

6.

DOI: 10.1126/science.adr0475

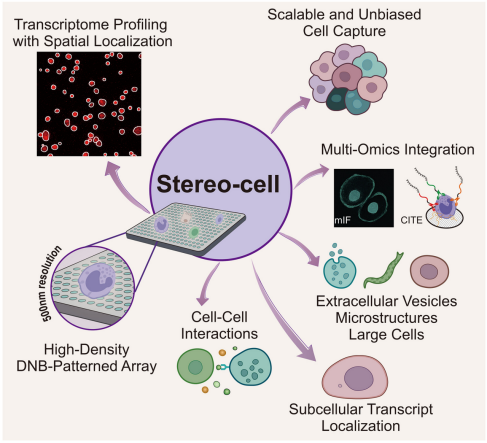

单细胞测序技术彻底改变了科学界研究细胞多样性和分子功能的能力。然而,现有方法大多需要在通量、灵敏度以及与不同细胞类型的兼容性之间进行权衡。捕获均匀性的限制,以及对不同细胞尺寸或实验模式的兼容性不足,限制了其在无偏倚细胞检测、原位微环境分析、细胞间相互作用研究以及与空间或多组学检测整合等应用中的效用。

科学家们假设,具有平面结构和纳米级分辨率的高密度DNA纳米球(DNB)图案化阵列,可实现基于原位转录本捕获的单细胞测序策略,而无需区室化封装。这种设计将支持从小细胞到大细胞、细胞外囊泡和微观结构的直接分析。为此,一项新的研究开发了Stereo-cell 一种基于DNB阵列构建的空间分辨高通量单细胞转录组平台。该系统能够可扩展、无偏倚地捕获宽输入范围的细胞,支持高保真转录组分析,同时允许与多重成像和多组学工作流整合。

Stereo-cell准确高效地捕获了多种细胞类型的转录组,每芯片输入细胞数可从200个至近100万个。该平台在不同细胞加载密度下均表现出高重复性和稳健性能,具有一致的转录本检测率和最低的双重体率,其支持基于深度学习的细胞分割和成像驱动的双重体剔除。在使用人外周血单核细胞(PBMCs)的基准测试中,Stereo-cell生成的基因表达谱与成熟液滴法高度匹配,同时恢复的细胞类型比例与流式细胞术参考数据更为一致。

值得注意的是,Stereo-cell从大规模样本中鉴定出罕见免疫群体(如造血和祖细胞)。通过与多重免疫荧光和寡核苷酸条形码抗体整合,实现了mRNA和蛋白质标记的同步分析,揭示了不同的免疫激活状态,并发现了仅靠RNA无法明显的表型多样性。

7.

DOI: 10.1126/science.adz0972

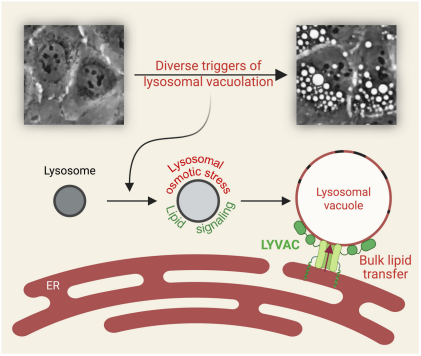

一项发表在《科学》杂志上的新研究揭示,作为细胞废物处理系统的细胞器 溶酶体,在应对压力时会异常膨胀,这一被称为"溶酶体液泡化(lysosomal vacuolation)"的过程与多种疾病相关。

该研究资深作者、匹兹堡大学医学院细胞生物学系助理教授Jay Xiaojun Tan博士表示,功能良好的溶酶体对细胞健康至关重要,且与健康衰老相关,因此深入理解空泡化过程有望为疾病治疗或促进健康衰老提供新疗法。

Tan实验室发现细胞拥有完善的系统来驱动溶酶体液泡化。应对多种压力时,溶酶体会充满溶质,吸入水分并拉伸溶酶体膜 如同吹气球。溶酶体破裂的潜在风险由他们命名为LYVAC(溶酶体液泡化蛋白)的蛋白质检测。LYVAC附着于这些应激溶酶体,输送脂质作为膜构建模块,以可控方式实现溶酶体扩张。溶酶体液泡化是一个自然且高度调控的反应。LYVAC在此过程中起核心作用,帮助细胞适应压力并维持溶酶体稳定性。

他们特别惊讶地发现溶酶体肿胀不仅仅是细胞的被动缺陷 它实际上是一个严密控制的过程。细胞似乎能精确识别哪些溶酶体出现问题,并派遣LYVAC蛋白仅协助那些受损溶酶体。LYVAC执行双重任务:附着于应激溶酶体,然后协助脂质转移以便膜生长并形成液泡。这两个步骤需要两个独立信号触发,确保精确性并防止LYVAC作用于健康细胞部分。

通过靶向LYVAC,Tan实验室有望开始理解溶酶体液泡化在不同疾病中的具体作用。如果溶酶体液泡化形成是疾病的关键驱动因素,那么阻断LYVAC可能提供有前景的新治疗策略。

8.

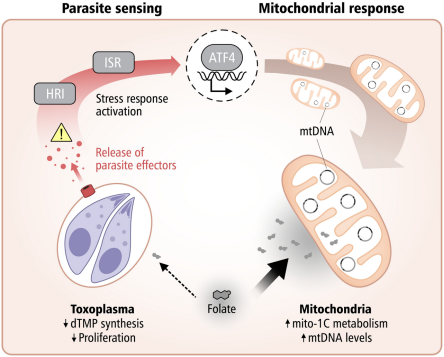

DOI: 10.1126/science.adr6326

慢性感染影响着全球相当一部分人口,持续给医疗系统带来挑战并损害患者健康。在一项新研究中,马克斯 普朗克衰老生物学研究所的研究人员发现了一个对抗感染的惊人盟友:细胞自身的线粒体。线粒体最为人熟知的是为细胞提供能量,但如今发现它们还能通过与病原体争夺关键营养物质来发挥防御作用。该研究论文发表于《科学》期刊。

在感染过程中,线粒体会与弓形虫等细胞内寄生虫展开代谢"拉锯战",争夺叶酸获取途径,从而抑制病原体生长。这一发现揭示了宿主细胞采用的一种独特防御策略,并为开发针对叶酸依赖性病原体(如分别导致弓形虫病和疟疾的弓形虫和疟原虫)的疗法开辟了新途径。

研究人员观察到,在人类寄生虫弓形虫感染期间,宿主细胞会激活整合应激反应,重新编程线粒体代谢。这种反应增强了线粒体活性,导致对叶酸(核苷酸合成的关键营养素)的需求增加。因此,线粒体限制了寄生虫获取叶酸的途径,遏制其生长和增殖。无法激活该应激反应的小鼠表现出更快的寄生虫生长,证实了该通路在体内的保护作用。

9.

DOI: 10.1126/science.adp9583

在医学和生物技术领域,进化出具有新功能或增强功能的蛋白质至关重要,但现有方法往往缓慢且繁琐。斯克里普斯研究所的科学家们如今开发出一个合成生物学平台,能够加速进化本身 使研究人员能以比自然进化快数千倍的速度进化出具有实用新特性的蛋白质。

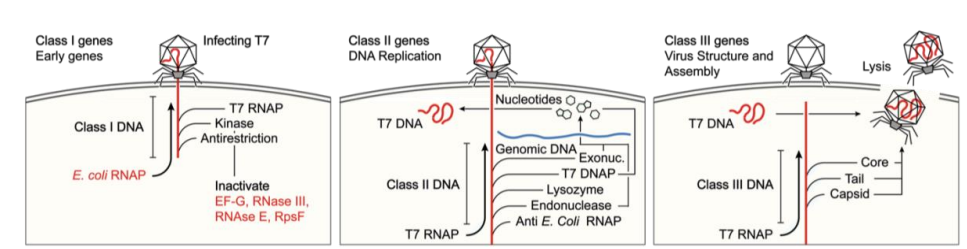

这项名为T7-ORACLE的系统发表于《科学》杂志,代表了蛋白质工程领域的重大突破,使研究人员能够针对癌症、神经退行性疾病及几乎所有其他疾病领域设计治疗性蛋白质。

"这就像给进化过程安装了快进键,"共同资深作者、斯克里普斯研究所总裁兼首席执行官Pete Schultz表示,"现在可以在细胞内持续精确地进化蛋白质,既不会损伤细胞基因组,也无需繁琐的操作步骤。"

T7-ORACLE通过改造大肠杆菌(分子生物学标准模式生物)解决了这些瓶颈,使其搭载第二个源自噬菌体T7的人工DNA复制系统。这种感染细菌的病毒因其简单高效的复制系统而被广泛研究。T7-ORACLE能够实现生物大分子的持续超突变和加速进化,其设计具有广泛适用性,可应对多种蛋白质靶点和生物挑战。

从概念上讲,T7-ORACLE基于并扩展了现有正交复制系统(即独立于细胞自身机制运作的系统),如酿酒酵母中的OrthoRep和大肠杆菌中的EcORep。与这些系统相比,T7-ORACLE兼具高突变率、快速生长、高转化效率等优势,且大肠杆菌宿主和环状复制子质粒都能轻松整合到标准分子生物学工作流程中。

T7-ORACLE正交系统仅靶向质粒DNA(小型环状遗传物质),保持宿主基因组完整。通过改造T7 DNA聚合酶(一种复制DNA的病毒酶)使其易出错,研究人员以比正常水平高100,000倍的速率向靶基因引入突变,且不损伤宿主细胞。

10.

DOI: 10.1126/science.adu2098

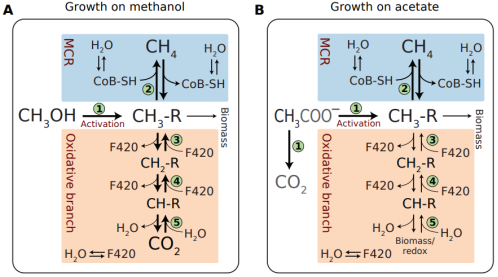

大气中约三分之二的甲烷排放 这种强效温室气体正在导致地球变暖 源自生活在无氧环境中的微生物,如湿地、稻田、垃圾填埋场和牛消化道。然而,追溯大气甲烷的具体来源并量化其重要性仍是一个挑战。

加州大学伯克利分校研究人员在《科学》期刊发表论文,揭示了一种参与甲烷产生的关键微生物酶活性如何影响同位素组成。这一发现可能改变科学家计算不同环境源对地球甲烷总量贡献的方式。

"当我们整合所有二氧化碳的源和汇时,基本能得到与大气直接测量相符的数据。但对于甲烷,通量存在巨大不确定性 某些通量的误差高达数十个百分点 这挑战了我们精确量化来源相对重要性及随时间变化的能力,"论文第一作者、加州大学伯克利分校博士后Jonathan Gropp表示,"要量化甲烷的实际来源,必须真正理解用于约束这些通量的同位素过程。"

Gropp与加州大学伯克利分校的分子生物学家和地球化学家合作,首次利用CRISPR技术操控这种关键酶的活性,揭示了产甲烷菌如何与食物供应相互作用产生甲烷。

"众所周知甲烷水平正在上升,但对根本原因存在诸多分歧,"共同作者、加州大学伯克利分校分子与细胞生物学助理教授Dipti Nayak说,"这项研究首次将分子生物学和同位素生物地球化学学科融合,为产甲烷菌生物学如何控制甲烷同位素组成提供更好约束。"(100yiyao.com)

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 加科思药业就非肿瘤资产与海松资本达成战略交易 聚焦核心创新管线 (2025-10-16)

- Cell:遗传变异可导致复杂疾病的不同临床特征 (2025-10-16)

- 国度医保局曝光5起骗取生养保险基金典型案例 (2025-10-16)

- 天气转凉这些沾染病多发!防护攻略看这里 (2025-10-16)

- AD:肠炎阻碍大脑“排毒”!研究发现,肠道炎症通过扰乱昼夜节律,损害大脑类淋巴系统排污能力,为神经退行性疾病的发生埋下伏笔 (2025-10-16)

- 解决胰岛素百年困境!David Baker团队从头设计出更安全有效的“AI胰岛素”,开启糖尿病治疗新时代 (2025-10-16)

- Cell Stem Cell:刘光慧团队等首次证实,维生素C可延缓灵长类卵巢衰老 (2025-10-16)

- 《自然·遗传学》:难怪食管癌那么凶狠!中国科学家首次发现一种周细胞,不仅能促进食管癌转移,还能打造免疫抑制微环境 (2025-10-16)

- 《科学》:癌细胞喜欢“酸”的原因找到了!这种环境让肿瘤生长更猛烈 (2025-10-15)

- 闻一口就知道爱不爱?《细胞》研究揭脑内机制:侧角区神经元当“裁判”,两套逻辑判香臭 (2025-10-15)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040