Cell Genomics:广州医科大学等单位联合开发单细胞CRISPR扰动技术破解复杂遗传位点调控难题,揭示隐性调控新机制 |

|

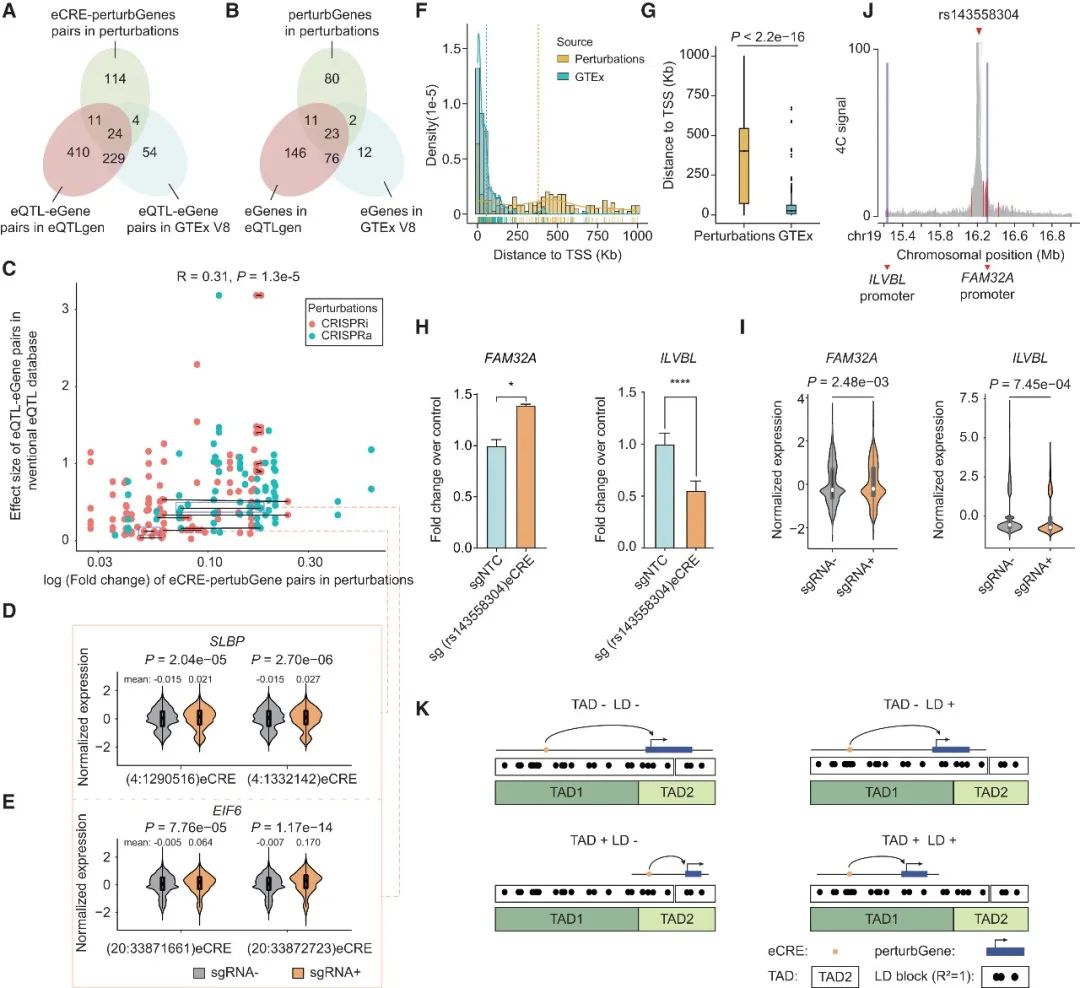

eCRE扰动与eQTL定位调控效应的示意图及比较

通过分析扰动后的基因表达与染色质状态变化,研究团队得出四大突破性结论:

1.pLD区域普遍存在"多因果"调控:在81个pLD信号中,62%(51个)包含至少一个因果CRE,其中41.1%(33个)存在2-6个因果CRE,形成"多站点顺式调控"。更令人惊讶的是,45.1%的pLD信号同时调控多个靶基因(包括远端基因),例如rs1049359标记的CRE不仅调控邻近基因,还影响800kb外的CALD1基因。

2.超三分之一功能元件"隐形",传统注释失效:通过对比扰动前后的表观遗传状态,研究团队发现,36%(29/80)的因果CRE在扰动前缺乏经典表观标记(如开放染色质、H3K27ac等),属于"未标记调控元件"(URE)。例如,rs73156934标记的URE虽无经典表观特征,却通过增强子活性远距离调控CALD1表达,且在CRISPRi扰动后显著改变染色质可及性。

3.现有计算工具难以预测内源性调控效应:评估20种主流功能预测工具(如Eigen-PC、GenoCanyon)发现,其在区分因果CRE与非因果元件时表现不佳(AUC多低于0.6)。深度学习模型Enformer虽能捕捉部分序列效应,但与实验结果的吻合度仍有限。这提示现有模型因依赖常规表观特征或单一组织数据,难以解析复杂LD区域的动态调控。

4.基因组调控具有高度可塑性:通过比较CRISPRi与CRISPRa的扰动效应,研究团队发现24%的CRE在抑制时反而上调基因表达,11个CRE在两种扰动下均显著影响表达。进一步分析显示,这种"反向调控"多发生于远端区域( 100kb),可能与三维基因组的高级结构(如染色质环)或复合调控元件(同时含激活与抑制位点)有关。

医药网新闻

- 相关报道

-

- Nature系列综述:西湖大学董晨院士系统总结CD8⁺T耗竭的调控因子 (2025-10-16)

- 由趋势观前沿:毕马威正式发布第三届生物科创领航50企业报告 (2025-10-15)

- 从“假基因”到“致病元凶”!Brain新研究:SSPOP基因复合杂合突变诱发儿童癫痫,多模型证实其功能与致病机制 (2025-10-15)

- Science:“吃不胖”的免疫学新解——T细胞胆固醇稳态是决定膳食脂肪吸收的关键 (2025-10-15)

- 迈威生物靶向 CDH17 ADC 创新药 7MW4911 临床试验申请获得 NMPA 批准 (2025-10-14)

- 西湖大学开发AI科学家,实现全自动科学发现,两周搞定人类科学家三年工作 (2025-10-14)

- Oncoscience:你的精子在“求救”?印度科学家发现,这些日常习惯正在偷走生育力! (2025-10-14)

- 腹痛便血反复?J Ethnopharmacol:“中医解法”被证实!芍药汤能精准激活肠干细胞,修复黏膜不反复 (2025-10-14)

- STTT:华西医院科学家发明可修复血脑屏障的纳米药物,可快速清除阿尔茨海默病毒蛋白、改善认知! (2025-10-14)

- Nature子刊:房颤竟是一种自身免疫疾病? (2025-10-14)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040