近期科学家们在肠道微生物研究领域取得的新成果! |

|

本文中,小编整理了近期科学家们在肠道微生物研究领域取得的新进展,分享给大家!

【1】

doi:10.1128/msystems.00541-25

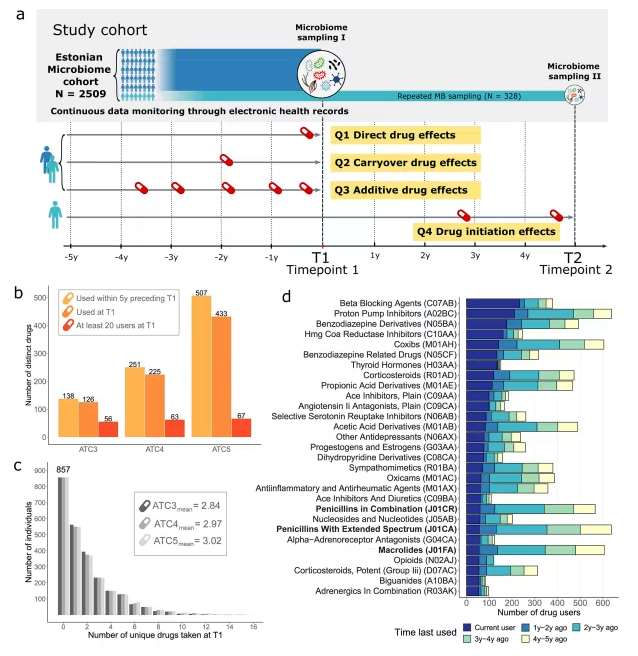

近年来,肠道菌群的研究成为科学界的热门话题,有流行病学数据显示,全球约有10%的人口患有与肠道菌群失调相关的疾病,比如肥胖、、炎症性肠病等;此外的过度使用导致的耐药性问题也日益严重,这就给公共卫生带来了巨大挑战。有研究表明,药物使用不仅在短期内影响肠道菌群,其长期效应也不容忽视。近日,一篇发表在国际杂志mSystems上题为 A hidden confounder for microbiome studies: medications used years before sample collection 的研究报告中,来自爱沙尼亚塔尔图大学等机构的科学家们通过研究深入探讨了药物使用对肠道菌群的长期影响,从而揭示这一隐藏的健康隐患。

EstMB队列参与者中的药物使用情况

药物使用是影响个体肠道菌群多样性和组成的重要因素之一,然而,许多药物的长期使用对肠道菌群的影响尚未被充分研究,这项研究中,研究人员想通过研究系统评估药物使用对肠道菌群的长期影响,特别是那些在样本采集多年前使用的药物;通过分析电子健康记录中的药物使用数据和肠道菌群的宏基因组数据,研究人员希望能揭示药物使用对肠道菌群的长期效应,并为未来的疾病和治疗提供新的视角。

文章中的实验对象为爱沙尼亚微生物组队列(EstMB)中的2509名参与者,年龄范围为23至89岁,研究人员利用电子健康记录(EHR)获取了参与者的药物使用历史,并结合了肠道菌群的宏基因组数据;此外,328名参与者在中位随访时间为4.4年后提供了第二份粪便样本用于进一步验证长期效应。

【2】

doi:10.1038/s44318-025-00555-5

在健康科学的舞台上,肠道微生物组(gut microbiome)已经成为了近年来的明星角色,这些生活在我们肠道中的微生物不仅会影响机体的消化系统,还与多种慢性疾病有着千丝万缕的联系。从肥胖、糖尿病到心理健康问题,肠道微生物组的健康状况似乎在其中扮演着关键角色,然而,一个长期被忽视的问题是,肠道微生物组的健康仅仅取决于饮食吗?近日,一篇发表在国际杂志The EMBO Journal上题为 Genetic variance in the murine defensin locus modulates glucose homeostasis 的研究报告中,来自悉尼大学等机构的科学家们通过研究给出了一个令人惊讶的答案,即基因也在其中也发挥着重要作用。

WHO数据显示,全球约有4.63亿成年人患有糖尿病,预计到2030年这一数字将上升至5.78亿,而在澳大利亚,仅2024年,肠道健康补充剂行业的价值就超过了4亿澳元,这些数据表明,肠道健康与慢性疾病之间的联系已经引起了全球范围内的广泛关注。然而,尽管已有大量研究将肠道微生物组与慢性疾病联系起来,但大多数研究都集中在饮食和生活方式对肠道微生物组的影响上,而忽略了基因的作用。

文章中,研究人员首次揭示了基因如何通过产生特定的肽(peptides)来塑造肠道微生物组从而影响宿主的健康,他们在澳大利亚的670只杂交小鼠(Diversity Outbred in Australia, DOz)中进行了遗传定位研究,发现了一个位于第8号染色体上的全基因组显著位点(QTL),该位点包含17个防御素基因,通过系统遗传学方法,研究人员确定了 -防御素26(Defa26)是该区域的致病基因。

【3】

doi:10.1038/s41467-025-61544-0

你有没有想过,我们的肚子里住着数万亿的微生物,其不仅管消化,还可能左右你的情绪、社交,甚至是不是 社恐 ?自闭症谱系障碍(ASD)作为一种常见的神经发育疾病,全球发病率逐年攀升,但病因一直成谜,传统观点认为基因是主导,但越来越多研究发现,肠道菌群可能是隐藏的关键玩家!

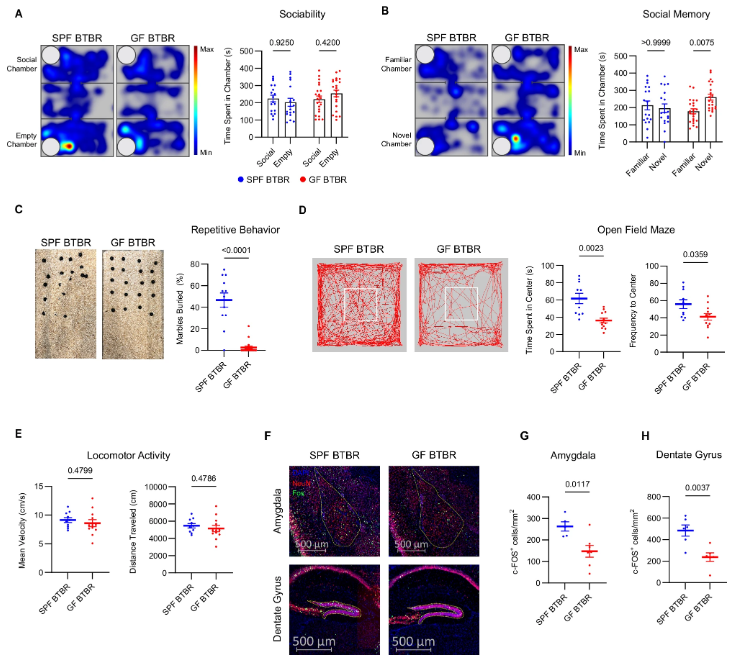

最近,一篇发表在国际杂志Nature Communications上题为 Gut microbiota and brain-resident CD4+ T cells shape behavioral outcomes in autism spectrum disorder 的研究报告中,来自韩国浦项科技大学等机构的科学家们通过研究揭开了肠道菌群如何通过免疫系统 遥控 大脑从而影响自闭症行为。文章中,研究人员不仅发现了一种 坏细菌 能加剧自闭症状,还通过人工智能预测出一株 好益生菌 ,从而成功改善了小鼠的社交和行为障碍。更让人惊讶的是,他们找到了连接 肠 免疫 脑 轴的关键桥梁,即大脑驻留的CD4+ T细胞。

GF BTBR或许并不会表现出ASD相关表型

通过基因组代谢模型预测:IMB015具有高GABA生成和谷氨酸吸收能力;口服IMB015后,小鼠的社交记忆、重复行为、焦虑行为均改善;并且大脑炎症下降,谷氨酸/GABA比率恢复正常。这项研究首次在遗传易感模型(BTBR小鼠)中系统揭示了肠道菌群 免疫细胞 大脑行为的完整调控轴,其不仅证实了菌群对ASD行为的直接影响,还指出了CD4+ T细胞和代谢物(如谷氨酸/GABA)的核心作用。更令人兴奋的是,研究者结合人工智能代谢预测筛选出具有治疗潜力的益生菌株IMB015,为临床干预提供了新思路,这意味着,未来我们或许可以通过 吃菌 来调节大脑功能,实现 肠脑同治 。

【4】

doi:10.1016/j.celrep.2025.116434

你是否曾因紧张而腹痛?或因压力导致便秘或腹泻?这可能是你的 第二大脑 肠道在发出信号。肠易激综合征(IBS)困扰着全球约11%的人口,在我国城市人群中的患病率也超过10%,且女性患者是男性的1.5倍。传统研究认为,肠道中90%的血清素(又称 快乐神经递质 )由人体自身产生。但近日,一篇发表在国际杂志Cell Reports上题为 Identification of human gut bacteria that produce bioactive serotonin and promote colonic innervation 的研究报告中,来自哥德堡大学的一项最新突破性研究发现,这个认知可能需要改写,即我们肠道里的细菌竟然也能自行合成这种关键信号分子。

血清素不仅掌管着大脑的快乐情绪,更是调控肠道蠕动的重要信使,当肠道血清素水平失衡就会引发IBS的典型症状,比如腹痛、腹胀、排便异常等。虽然早前科学家发现肠道菌群能影响人体合成血清素,但这些微生物自己能否直接生产具有生物活性的血清素,这一直是个未解之谜。

这项研究中,研究人员首次鉴定出一对能够合作合成血清素的肠道细菌 黄金搭档 :黏膜乳杆菌(Limosilactobacillus mucosae)和瘤胃联合乳杆菌(Ligilactobacillus ruminis)。研究人员通过精密实验证实,这两种细菌能通过脱羧作用将5-羟色氨酸转化为具有生物活性的血清素。当把这组菌群移植给缺乏血清素的无菌小鼠后,奇迹发生了,小鼠粪便中的血清素水平显著上升,结肠神经元密度增加,肠道传输时间也恢复正常。

【5】

doi:10.1016/j.cell.2025.08.020

是5岁以下儿童死亡的主要原因,全球有近1.5亿该年龄段的儿童因不足而生长迟缓。虽然饮食不足是主要因素,但圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员在十多年前就发现,功能失调的肠道微生物群落在引发营养不良中起着重要作用。现在,在与索尔克研究所和加州大学圣地亚哥分校的合作研究中,华大医学院的研究人员发现,在受营养不良打击最严重的地区之一马拉维,肠道微生物组波动较大的幼儿比微生物组更稳定的孩子生长发育更差。所有这些儿童都有生长迟缓和急性营养不良的高风险。

"我们知道肠道微生物是营养不良的重要介质,"华大医学院儿科学Helene B. Roberson教授、国际公认的营养不良专家、该新研究的共同通讯作者Mark J. Manary医学博士说。"通过加深我们对肠道微生物变化如何直接导致这种状况的理解,我们为诊断和治疗全球数百万受影响儿童的新方法铺平了道路。"这项发表在Cell杂志上的研究成果,建立了一个儿科微生物基因组库 这是一个公共健康数据库,包含了从8名马拉维儿童近一年内收集的粪便样本中提取的986种微生物的完整基因图谱,可用于未来的研究,以帮助预测、预防和治疗营养不良。

二十多年前,Manary在马拉维引入一种以花生酱为基础的治疗性食品,以对抗严重的急性营养不良方面发挥了关键作用。马拉维是撒哈拉以南非洲的一个国家,37% 的儿童受到生长迟缓的影响。他开发并临床测试了这种高热量、营养丰富的糊状物,自其被采纳为全球严重急性营养不良的标准护理以来,已挽救了数千人的生命。

【6】

doi:10.1186/s13099-025-00698-0

近年来,胰腺癌(PC,Pancreatic Cancer)在全球范围内的发病率和死亡率居高不下,成为医学界亟待攻克的难题。据最新,胰腺癌占全球新发癌症病例的1.8%,但其死亡率却高达4.6%,位居癌症相关死亡的第四位。更令人担忧的是,随着生活水平的提高和生活方式的改变,人群胰腺癌的发病率在低收入和中等收入国家呈上升趋势,预计未来40年内其死亡率将会翻倍。目前,胰腺癌的诊断主要依赖于影像学检查和血清标志物检测,但这些方法往往只能在疾病晚期才显示出异常,从而就会导致患者错过最佳治疗时机,因此,开发一种早期、无创的胰腺癌方法已成为当务之急。

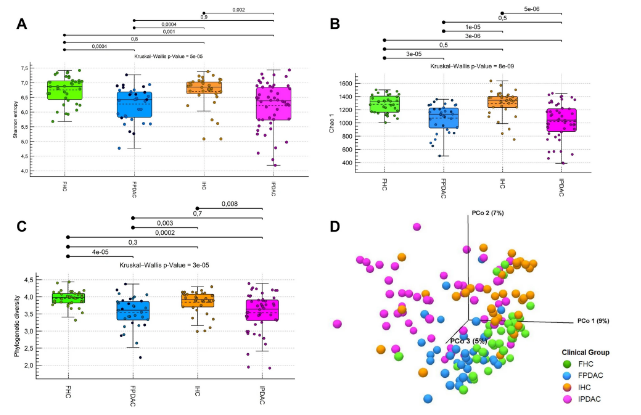

由于不同人群的肠道微生物组成存在显著差异,目前对于胰腺癌相关肠道微生物特征的研究结果尚不一致。日前,一篇发表在国际杂志Gut Pathogens上题为 Fecal profiling reveals a common microbial signature for pancreatic cancer in Finnish and Iranian cohorts 的研究报告中,来自芬兰赫尔辛基大学等机构的科学家们通过分析芬兰和伊朗两个不同人群的粪便样本,揭示了胰腺癌患者机体的肠道微生物组特征,并评估其在疾病早期诊断中的潜在应用价值。通过分析不同人群的肠道微生物组,研究人员希望能揭示胰腺癌的共同微生物标志物,并为开发无创诊断工具提供一定的科学依据。

芬兰和伊朗PDAC患者和健康对照者的肠道微生物群多样性

这项研究中,研究人员纳入了33名芬兰胰腺癌患者和50名伊朗胰腺癌患者,以及35名芬兰健康对照组和34名伊朗健康对照组,所有患者均被诊断为胰腺导管腺癌(PDAC,胰腺癌最常见的类型)。研究者采用16S rRNA基因扩增子测序技术对粪便样本进行分析,他们通过自动化DNA提取仪对采集的样本进行DNA提取,并使用Ion Torrent PGM?系统进行单向测序,同时还利用QIAGEN CLC Genomics Workbench软件进行微生物群落组成和多样性的分析。

【7】

doi:10.1126/science.adv2111

你知道吗?人体肠道内驻扎着数以万亿计的微生物,其数量甚至超过人体自身细胞。这片被称为 第二大脑 的微宇宙不仅影响着我们的消化吸收,更与免疫力、情绪甚至慢性病风险息息相关。近年来,科学家发现,肠道菌群失衡与炎症性肠病、、乃至抑郁、自闭症等数十种疾病密切相关,而婴幼儿时期的菌群构成,更被证实将影响其一生的健康轨迹。

在这片神秘疆域中,一种名为 多样性生成反转录元件 (DGR,Diversity-generating retroelements)的基因工具正悄然扮演着进化加速器的角色。近日,一篇发表在国际杂志Science上题为 Targeted protein evolution in the gut microbiome by diversity-generating retroelements 的研究报告中,来自加州大学洛杉矶分校等机构的科学家们通过研究首次揭开了DGR如何帮助肠道菌群在我们体内开疆拓土的神秘面纱。

想象一下,如果你的免疫系统每次只能产生一种抗体,那该多么低效,事实上,我们的免疫细胞通过基因重组能产生海量抗体来应对各种病原体。而DGR就是细菌界的 超级进化引擎 ,其能在特定基因位点上持续制造突变并让细菌能够快速适应新环境,其多样性生成能力之强,堪比用沙粒填满2.7亿座帝国大厦一样远超人类抗体多样性。研究者表示,DGR就像是细菌口袋里的万能钥匙,让它们能快速试遍所有可能的锁孔,直到找到进入新家园的那一把。

【8】

doi:10.1371/journal.pbio.3003339

近年来,肠道微生物的研究在全球范围内掀起了一股热潮,从肥胖、糖尿病到心疾病,肠道微生物与人类健康的关联被不断揭示,WHO数据显示,心是全球导致人类死亡的主要原因之一,每年约有1790万人因此丧生,而在这一庞大的健康问题背后,肠道微生物的作用逐渐浮出水面。

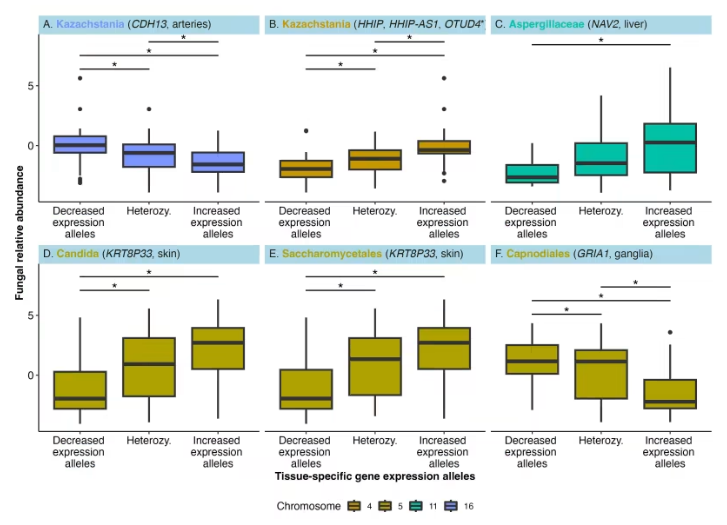

近日,一篇发表在国际杂志PLoS Biology上题为 Gut fungi are associated with human genetic variation and disease risk 的研究报告中,来自宾夕法尼亚州立大学等机构的科学家们通过研究首次揭示了肠道真菌与人类遗传变异及疾病风险之间的联系,从而为这一领域带来了新的研究曙光。

真菌的相对丰度或能以一种组织特异性相对基因表达的方式与真菌相关突变体-表达数量性状位点(FAV-eQTLs)和变异相关

文章中,研究人员首次对肠道真菌与人类遗传变异之间的关系进行了全基因组关联研究(),旨在探索人类遗传变异如何影响肠道真菌的组成以及这些真菌如何与慢性疾病风险相关联。研究者使用了人类微生物组计划(Human Microbiome Project, HMP)的数据,主要涵盖了125名健康志愿者的肠道真菌(通过ITS测序)和全基因组测序数据。

【9】

doi:10.1016/j.cels.2025.101397

WHO数据显示,每年约有1800万新发癌症病例,其中、等消化系统癌症占比较高,近年来,随着对癌症发病机制的深入研究,科学家们逐渐认识到,肠道微生物在癌症的发生、发展及治疗中扮演着重要角色。有研究表明,肠道微生物不仅影响宿主的免疫系统,还能调节药物的代谢和疗效,比如,某些肠道细菌能够增强免疫治疗的效果,而另一些则可能削弱化疗药物的作用,因此,探索肠道微生物与癌症治疗之间的关系已成为当前癌症研究的热点领域之一。

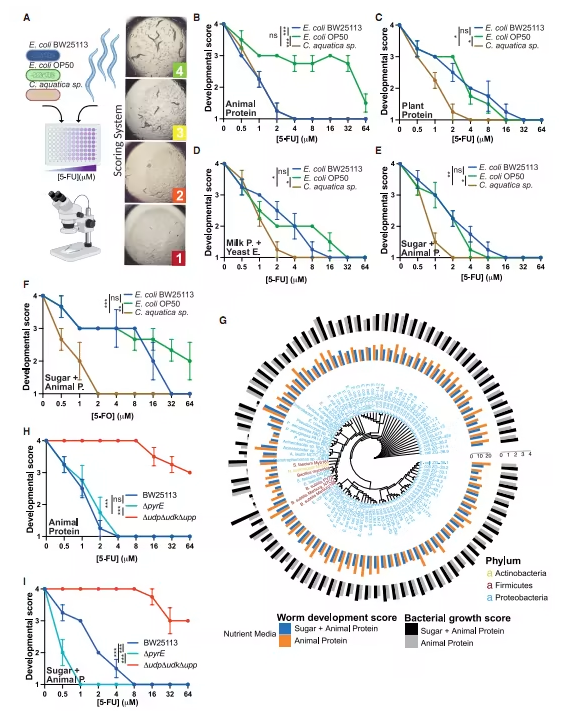

近日,一篇发表在国际杂志Cell Systems上题为 Chemotherapy modulation by a cancer-associated microbiota metabolite 的研究报告中,来自帝国理工学院等机构的科学家们通过研究揭示了肠道微生物代谢产物如何调节化疗药物的效果,特别是针对5-(5-FU)这种广泛用于治疗结直肠癌等癌症的药物。

氟嘧啶对秀丽隐杆线虫的功效取决于细菌代谢、药物结构和培养基来源

文章中,研究人员通过结合宿主-微生物-药物-营养四维筛选方法和多组学分析,发现了一种名为2-甲基异柠檬酸(2-MiCit)的微生物代谢产物,其不仅能抑制的生长,还能与5-FU产生协同作用来增强化疗效果。文章中的实验对象包括多种人类癌细胞系(如HCT116、DLD-1等)、秀丽隐杆线虫(C. elegans)和果蝇(Drosophila)模型,研究者首先利用高通量筛选技术评估了378种代谢物对5-FU毒性的调节作用,他们发现,2-MiCit在多种癌细胞系中表现出显著的抗增殖效果,并且这种效果在三维肿瘤球体模型中也得到了验证;此外, 2-MiCit还能通过抑制线粒体代谢和诱导DNA损伤来发挥其抗增殖作用。

【10】

doi:10.1038/s41467-025-60233-2

在当今社会,随着生活节奏的加快和饮食结构的改变,炎症性肠病(IBD)的发病率逐年上升,给患者带来了极大的痛苦,IBD是一种慢性炎症性疾病,主要表现为肠道黏膜的反复炎症和溃疡,严重影响患者的。近年来,科学家们逐渐认识到肠道微生物群与宿主之间的相互作用在IBD的发病机制中起着关键作用;然而,这种复杂的宿主-微生物代谢网络在IBD中的具体变化及其潜在机制尚未完全明确。

日前,一篇发表在国际杂志Nature Communications上题为 Metabolic modeling reveals a multi-level deregulation of host-microbiome metabolic networks in IBD 的研究报告中,来自德国基尔大学等机构的科学家们通过进行代谢建模和多组学分析揭示了IBD中宿主与肠道微生物代谢网络的多级失调现象,为IBD的治疗提供了新的思路和方向。

文章中,研究人员发现了IBD患者中宿主与肠道微生物代谢网络的多级失调现象,big揭示其潜在的代谢机制,同时还探索通过饮食干预恢复代谢稳态的可能性。通过整合微生物组、转录组和代谢组数据,研究人员不仅揭示了IBD中宿主与微生物代谢网络的复杂相互作用,还为开发新的治疗策略提供了理论依据。

文章中的研究对象为来自德国北部的62名IBD患者,包括克罗恩病(CD)和(UC)患者。实验中研究人员使用了患者的粪便、血液和肠道活检样本,同时结合了16S rRNA测序、转录组测序和代谢组学分析等技术。他们首先对患者的微生物组、转录组和代谢组进行了密集分析,然后利用代谢建模技术重建了肠道微生物群和宿主肠道的代谢模型。通过比较IBD患者在药物治疗前后的代谢变化,研究人员识别了与炎症相关的代谢活动变化,涉及NAD、氨基酸、一碳代谢和磷脂代谢等多个层面。(100yiyao.com)

100医药网更多精彩盘点!敬请期待!

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- Lancet HIV:新研究探究HIV影响睡眠的原因 (2025-10-30)

- 孕期怕冷热、孕前甲状腺不好?Nat Commun:孕期生物热应激与孕前促甲状腺激素异常协同加剧早产风险 (2025-10-30)

- Nature:过量的HMGN1蛋白可能解释了唐氏综合征患者的先天性心脏缺陷 (2025-10-30)

- 近期科学家们在肠道微生物研究领域取得的新成果! (2025-10-30)

- 山东深入医养联合示范省建设 托起安康“斜阳红” (2025-10-30)

- 五部分对于展开医养联合匆匆进行为的关照 (2025-10-30)

- NEJM:新研究表明德曲珠单抗有望让重症难治性自身免疫性疾病患者获益 (2025-10-30)

- “脂肪肝”调控找到新靶点!Metabolism:NSD2经H4K20me3-TFEB通路抑制自噬的机制 (2025-10-29)

- 阿尔茨海默病新药研发提速!最新研究打造阿尔茨海默病“微型人脑”,精准模拟大脑病变全过程 (2025-10-29)

- Biomed Pharmacother:从散沫花中提取的一种化学物有望治疗肝纤维化 (2025-10-29)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040