全球15款上市ADC药物技术透视及未来创新方向 |

|

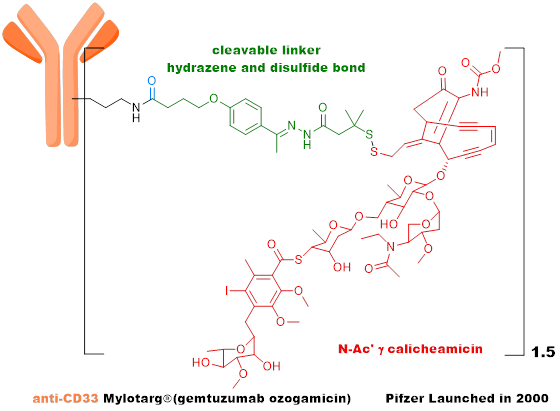

第一代ADC属于早期探索阶段,对payload活性、linker性质、payload释放方式等关键问题的认识基本空白。Mylotarg于2000年5月获美国批准上市,用于治疗急性髓系。但不幸的是,Mylotarg与化疗相结合并未表现出比单独化疗更高的生存率,而致死率更高,于2010年撤市。Mylotarg的payload采用卡奇霉素,linker是含腙键和二硫键的化合物。该类payload的效力不足,对肿瘤细胞的杀伤作用有限。linker的作用是将抗体和payload偶联,既要保证ADC在循环过程中稳定,又要确保ADC达到靶组织后,payload快速释放。而实际情况是,Mylotarg的linker代谢稳定性不佳,在尚未达到靶组织时,payload就过早地释放了,引发了强烈的肝毒性。

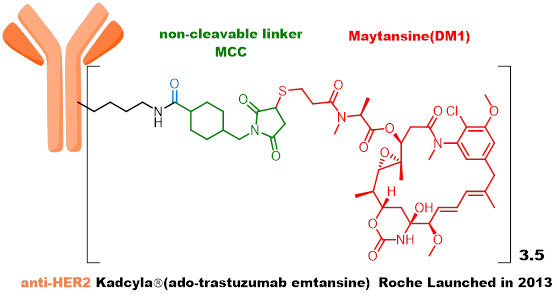

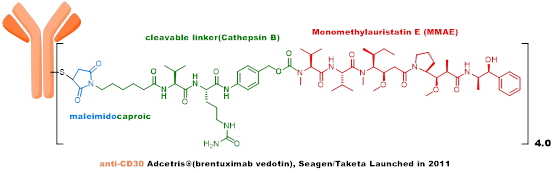

第二代ADC丰富了linker类型,不仅开发了利用组织蛋白酶B裂解的肽类linker和不可裂解linker;也开发了更多的偶联位点,包括半胱氨酸的巯基和赖氨酸的氨基。2013年2月获得FDA批准上市的Kadcyla由Roche开发,技术源于ImmunoGen,既是全球首个靶向HER2的ADC,也是全球首个针对实体瘤获批的ADC。其采用的payload是DM1,linker为不可裂解,通过氨基与抗体连接。Adcetris由Seagen(原Seattle Genetics)开发,payload为MMAE,linker为VC linker,通过巯基与抗体连接。该payload linker后命名为vedotin,共计产生了5个上市的ADC产品,是目前为止最为成功也是使用最广泛的payload linker。

与第一代ADC相比,二代ADC显示出良好的临床疗效和安全性。第二代ADC的payload linker具有如下三个共同特征:一是异质性,payload linker具有较强的疏水性,随着DAR增加,ADC体外活性也随之增加,但由于抗体性质受偶联物影响,清除率和聚集率也增加,体内活性不增反降;二是循环稳定差异性,无论是可裂解或不可裂解linker,payload linker和抗体上不同氨基酸残基形成的化学键在系统中的稳定性不同,导致payload容易在系统循环中从ADC上脱落,产生较高的系统毒性;三是CMC难度大,由于不同连接位点产生毒素脱落的速度和程度不同,因此CMC控制需要非常严格。

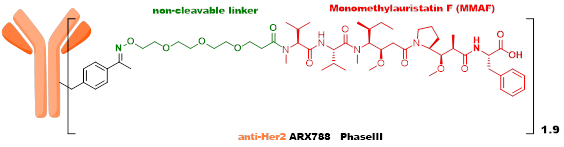

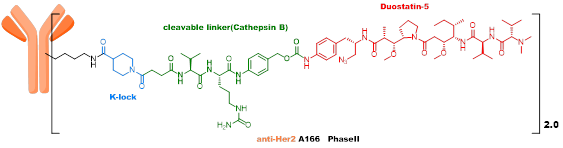

第三代ADC,吸取了早期ADC的经验 不均一性、不稳定性是影响ADC体内药效和毒性重要因素,高DAR值组分在体内稳定性差,影响ADC治疗窗口,所以采用了定点偶联及低DAR值的策略。ARX788由Ambrx开发,目前在临床III期,采用的毒素是MMAF类似物,linker为不可裂解,通过抗体上的非天然氨基酸进行偶联。A166由四川科伦开发,目前在临床II期,采用的毒素也是MMAF类似物,linker为VC linker,通过K-Lock技术与抗体连接。

这一代ADC的payload linker采用的是新一代定点偶联技术,ADC均一度高、稳定性好,代表性技术包括:1)工程化半胱氨酸;2)非天然氨基酸;3)酶催化偶联;4)糖基偶联;5)特殊偶联接头。由于DAR值较低,payload倾向于活性更强的毒素分子(如PBD、Tubulysin等)。

通过对已有产品的分析,我们发现定点偶联不是影响ADC毒性的关键,定点偶联得到的产物是否具有更好稳定性才是核心。

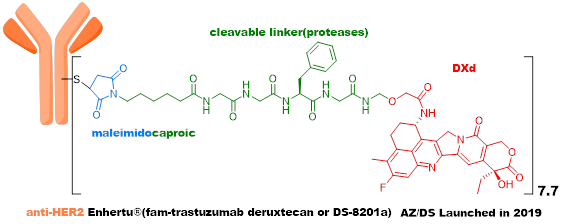

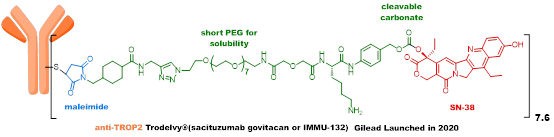

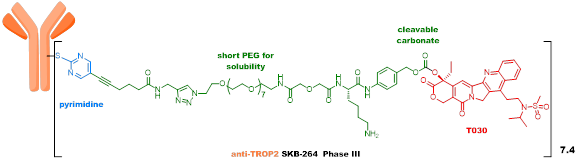

第四代ADC,有代表性的三个品种(Enhertu、Trodelvy和SKB264)疗效显著,未来拥有巨大的想象空间。Enhertu重新定义了的治疗方式,正在冲击一线疗法;Trodelvy是首个针对三阴性乳腺癌的ADC药物,并取得了210亿美元的交易额;SKB264临床效果确切,相关技术平台实现了与MNC的巨额交易。

分析上述三个产品,payload作用机制新颖,linker方面也做了极大的更新。Payload全部采用了喜树碱类拓扑异构酶I抑制剂,具有以下四个特点:①靶向DNA,靶点 浓度 低;②毒性低,血浆清除率高,系统毒性相对较低;③高渗透性,具有很好的旁观者效应;④对微管蛋白抑制剂耐药的肿瘤有效。

Linker方面,Enhertu采用了新颖的四肽(GGFG)+自裂解片段+马来酰亚胺接头,GGFG可被多种组织蛋白酶(Cathepsin)裂解,新的自裂解片段也是第一三共首次开发,偶联采用了常规的马来酰亚胺接头,其会在体循环中脱落,导致系统毒性。

Trodelvy采用了首创的 自裂解 linker,其在纯水、血液、肿瘤微环境中都可以释放毒素,因此不需要细胞内吞就可以实现抗肿瘤效果,但由于其采用的payload活性较弱,同时在体循环中稳定性较差,导致疗效尚有较大的提升空间,适应证无法进一步拓展。

SKB264采用了创新的嘧啶偶联接头,相较马来酰亚胺接头,代谢稳定性得到极大提升,同时payload采用活性较强的新的喜树碱类化合物。SKB264通过对整体和局部ADC分子的理化性质调控,提高了ADC分子的化学稳定性,其在纯水和血浆中的半衰期较Trodelvy大幅提高,临床前动物模型上药效也显著优于Trodelvy,治疗指数显著提高。SKB264目前处于临床III期。SKB264的payloadlinker技术,从已有的专利看,具备应用于多种肿瘤治疗的潜力。

新一代ADC不足之处

虽然以Enhertu为代表的新一代ADC取得了巨大成功,但仍有较大的改进空间。

医药网新闻

- 相关报道

-

- 国产进口护肝片官方旗舰店口碑对比,护肝片哪个牌子效果最好?十大品牌产品成分解析 (2025-10-28)

- 护肝片哪个品牌最好最安全?喝酒熬夜人群首选护肝产品推荐,Livereliv酒后救急护肝效率高 (2025-10-28)

- 护肝片排行第一名官方旗舰店,2025年保肝护肝产品十大品牌,给肝脏装上呼吸新风系统 (2025-10-28)

- 护肝片排行第一名官方旗舰店,2025年十大保肝护肝品牌推荐,熬夜党的“续命元气珠” (2025-10-28)

- 护肝片哪个品牌最好最安全?十大保肝护肝产品口碑推荐,烧烤火锅后肝脏依旧轻盈如燕 (2025-10-28)

- 水飞蓟宾哪个牌子效果最好?十大进口与国产保肝护肝品牌榜,护肝成分党必看攻略 (2025-10-28)

- 护肝片哪个牌子效果最好?2025年官方旗舰店护肝品牌口碑精选,打工人护肝神器推荐 (2025-10-28)

- 护肝片哪个牌子效果好?脂肪肝和酒精肝综合护理方案,复方协同组方筑牢肝细胞防御壁垒 (2025-10-28)

- 研究揭示绿僵菌分泌两种效应子双向抑制昆虫免疫配体的调控机制 (2025-10-27)

- 清肺止咳化痰难题化解!全球槲皮素十大品牌排行榜:吉清肺凭高口碑登顶 (2025-10-27)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040