别宅了去Social吧!Nature子刊:我国科学家超200万人荟萃分析,孤独会缩短寿命! |

|

来源:100医药网原创 2023-07-03 14:15

你是否常常感觉到孤独?你的孤独是因为身边无人相伴?还是打开手机都没有可以联系的人呢?事实上,这两者并不相同。如果你是因为自己独自一人在外,身边没有亲朋好友,但有自己的社交网络,这属于一种主观的状态你是否常常感觉到孤独?你的孤独是因为身边无人相伴?还是打开手机都没有可以联系的人呢?事实上,这两者并不相同。如果你是因为自己独自一人在外,身边没有亲朋好友,但有自己的社交网络,这属于一种主观的状态,我们可以称之为孤独。但如果你是与社会隔离了,缺乏与他人的接触,或者与他人接触次数有限,这就是一种客观的状态,我们称之为社会孤立。虽然孤独和孤立并不相同,但他们都与全因死亡率风险增加有关。

最近,哈尔滨医科大学公共卫生学院王帆、赵亚双教授团队在Nature Human Behaviour上发表的文章《A systematic review and meta-analysis of 90 cohort studies of social isolation, loneliness and mortality》,纳入了90项涉及2,205,199人的研究,发现社会隔离和孤独分别增加了32%和14%的全因死亡风险。

该研究一般人群的随访时间为2至24.4年,患者人群的随访时间为6个月至20.44年。所有参与者的年龄都在18岁或以上,其中大多数(70%)年龄在50岁或以上。并且大部分研究都控制了传统的危险因素,包括年龄、性别、体重指数、吸烟和饮酒。该研究发现,社会孤立与全因死亡率具有正相关性。曾经也有报道表明,独自居住会使全因死亡风险显著增加15%,而独居往往也意味着一定程度的社会隔离或者孤独。

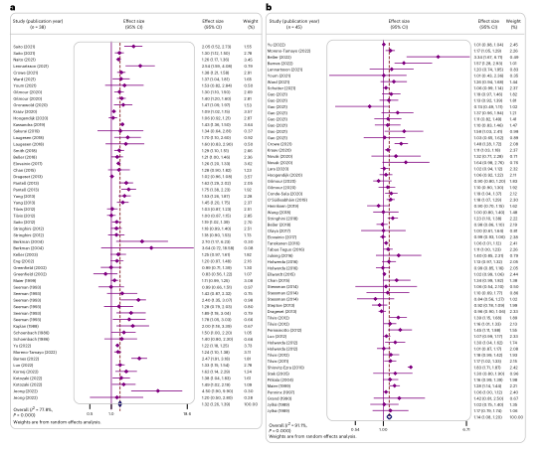

社会孤立或孤独感与全因死亡风险的关联

https://doi.org/10.1038/s41562-023-01617-6

文章还分析了普通人群中社会孤立和孤独与疾病的相关性。在一般人群中,社会隔离和孤独分别增加了32%和14%的全因死亡风险,并且社会隔离会增加24%的肿瘤死亡风险和34%的心疾病死亡风险。

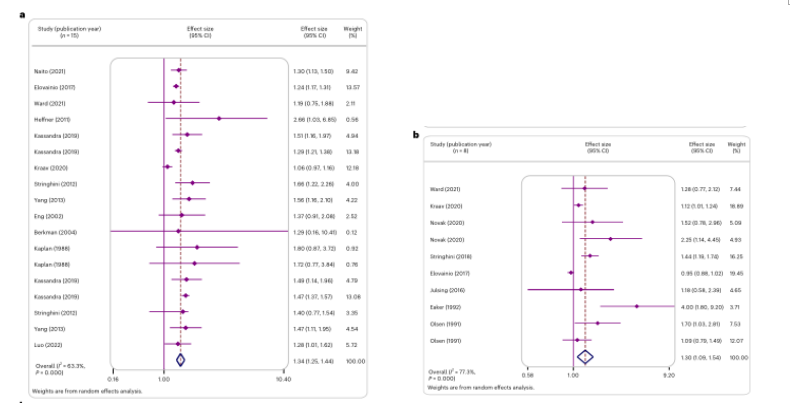

社会孤立或孤独感与心血管或循环系统疾病死亡风险的关联。

https://doi.org/10.1038/s41562-023-01617-6

本文还进一步分析了在病患人群中社会孤立和孤独与死亡率的关联。在心血管疾病和患者人群中,社会隔离分别增加了28%和51%的全因死亡风险。也就是说乳腺癌患者如果同时存在社会孤立问题,那么全因死亡率风险会大大增加。并且调查发现,与社会隔绝的女性死于乳腺癌的可能性是融入社会的女性的两倍。所以啊,癌症患者尤其是乳腺癌患者,保持良好的社交对于延长生存时间至关重要。

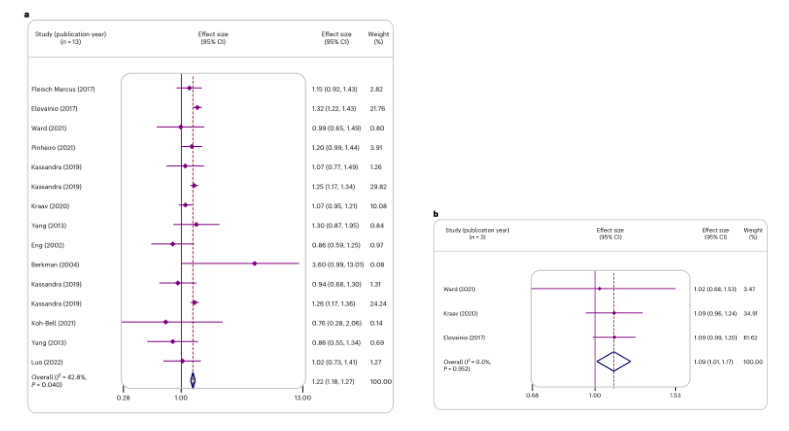

社会孤立或孤独感与癌症死亡风险的关联

https://doi.org/10.1038/s41562-023-01617-6

一般来说,社会孤立或孤独会因性别而异。由于职业、社会地位和生理特殊性的差异,女性比男性更容易感到孤独,但女性比男性拥有更大的社交网络,独居和缺乏人际关系似乎对男性来说尤其重要且有害。这也与之前的报导一致,独自居住会使全因死亡风险显著增加,并且男性比女性表现更为强烈。

同时也有许多研究表明,社会孤立与死亡率增加的相关性与饮酒、吸烟和肥胖等传统风险因素的相关性相同或更高。本研究也证实,社会孤立和孤独感与普通人群的全因死亡率呈正相关。有机制表明,社会孤立和孤独感会导致动物和人类的HPA轴激活从而导致皮质醇的释放。HPA轴和糖皮质激素的持续激活影响广泛的生理功能,包括葡萄糖调节、代谢和炎症控制;它还对心血管、生殖和神经元有影响,并增加患心血管疾病、癌症和死亡的风险。

所以啊,别宅在家了,多出去走走吧,去social去交友,让自己的生活丰富起来也是一种健康点的生活方式呀。

参考文献

https://doi.org/10.1038/s41562-023-01617-6

doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101677

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 明眸皓齿打一个正确的生肖,最佳资询落实 (2025-09-13)

- Nature:DNA甲基化“随机时钟”——EVOFLUX破译肿瘤演化史,重塑临床预后新维度 (2025-09-13)

- GLP-1新战场:礼来、信达、恒瑞再交锋 (2025-09-13)

- Nature Methods:解锁细胞宇宙的“星图”——scvi-hub如何将海量单细胞数据“浓缩”到你的笔记本电脑里? (2025-09-13)

- 为什么精子会“跑不动”?大阪大学揪出两大关键蛋白:CFAP91搭起“运动支架”,EFCAB5调控“冲刺力”,男性生育有了新靶点 (2025-09-12)

- 突破!肺癌细胞转移大脑后竟会与神经元“串通”!Nature 新研究揭致命机制,抗癫痫药或成新希望 (2025-09-12)

- J Neurochem:肠道与大脑的“对话”——科学家揭秘机体慢性疼痛的神经通路 (2025-09-11)

- 母亲高血糖,影响后代生育能力,黄荷凤院士团队等揭示背后的表观遗传机制 (2025-09-11)

- STTT:韩国科学家发现减轻大脑氧化应激损伤、减少神经退行性病变的新方法! (2025-09-11)

- 《癌症研究》:橄榄油吃太多,乳腺癌易挪窝!美国科学家发现,富含橄榄油的高脂饮食,会促进三阴性乳腺癌肺转移 (2025-09-11)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040